来源:雪球App,作者: Donani,(https://xueqiu.com/9021662531/300085560)

新增运力都跑哪儿去了?

在2024年初,红海危机刚刚爆发之时,有航运研究员分析认为:从走红海改为走好望角航线,预计会带来100万TEU左右的供给缺口。但随着2024年新船交付潮的到来,预计上半年缺口就会被新增运力所弥补。

现实是已经进入八月,红海绕行依旧继续。在新增运力供给端,前8月已经交付124.75万TEU。但现状是马士基表示:“市场上能够找到的运力都已经被耗尽”,亚欧航线上运力依旧紧缺。那么新增的运力去了哪里?是航运研究员之前估算出了严重偏差吗?

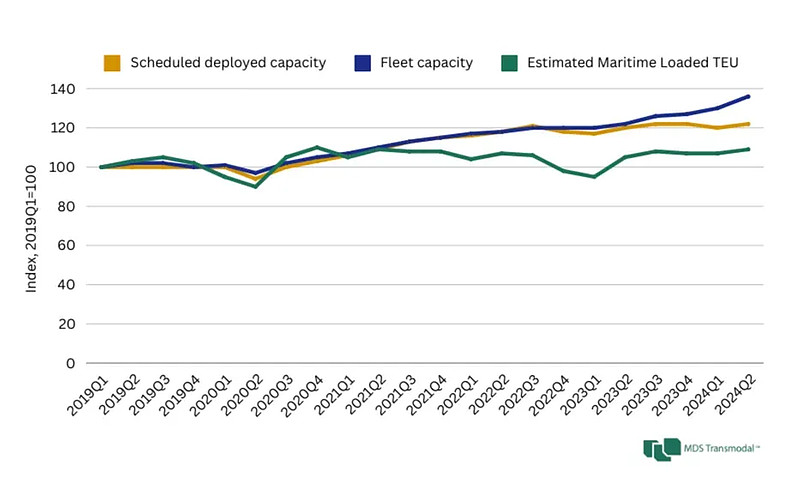

研究机构MDS Transmodal的数据显示:2024年第二季度,全球远洋航线的船队名义运力(即船公司可用的运力)同比增长了11.5%,说明更多新造船涌入市场,但与此同时,船公司计划部署的运力只增长了1.8%。

如下图,自2022年第四季度以来,船公司的船队运力增速一直高于计划部署的运力,两者之间差距不断拉大。

之所以会有这种差距,与航线网络的设计有关。船队名义运力是船公司可以部署的总运力,计划部署的运力则是实际能够投入的运力。比如两艘船合计运力为2000TEU,部署在一条周班运营的航线上,可以转化成52000TEU计划部署的运力,但再加3条船,船队运力合计达到5000TEU,但如果挂靠港变少,周转天数变长,计划部署的运力却未必增长。

这里需要介绍一些基础航线部署知识:在轴辐式网络(hub and spoke)中,干线船舶仅停靠少数几个枢纽港(hub),其他港口通过小船连接枢纽港,进行货物中转。直连式网络则雨露均沾,会直接挂靠一些非枢纽港。相比而言,直连式网络运力部署对船公司更为灵活自由,但为了达到同样的网络覆盖效果,直连式网络需要更多的名义运力。

MDS Transmodal的数据显示:因为要绕行好望角,航线的航程与时间变长,同时挂靠的港口数量减少,这意味着船公司更偏向采用更直接的服务,而非轴辐式网络。具体而言:

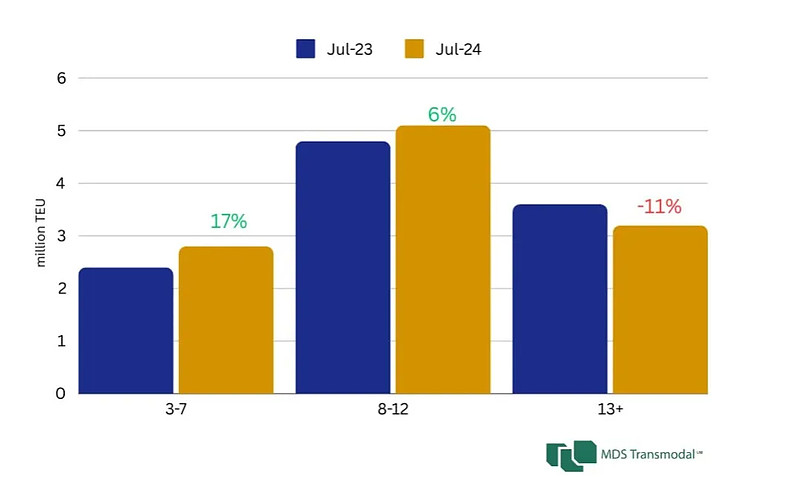

对比2023年7月与2024年7月:

挂靠3-7个港口的航线,计划部署的运力增加了17%,从240万标箱增长到280万标箱,占总运力的比重从22%增长到25%;

挂靠8-12个港口的航线,计划部署的运力增加了6%,从480万标箱增长到510万标箱,占总运力的比重从44%增长到46%;

挂靠13个港口以上的航线,计划部署的运力下降了11%,从360万标箱降至320万标箱,占总运力的比重从33%下降至29%。

此外,船型也在变化,从船舶部署的趋势来看,轴辐式网络正在缩减或暂停(因为轴辐式网络更多使用大船)。比起大船,15000TEU以下的船舶在挂靠港数更少的航线中比例变大,近期开通的一些直连航线中,部署的船舶平均运力在10000TEU以下。

结合上述两方面数据,说明班轮业为了适应红海危机,更喜欢用灵活的小船直挂门户港,同时减少停靠转运港,提供更直接更高效的服务。从轴辐式网络转向直连这种变化吸收了很多运力,避免堵在一些大型转运港,却也给一些门户大港带来了负担。

假设红海危机结束之后

由于船公司重新部署航线网络需要时间,目前EC市场预计,整个红海绕行会持续到24年底。但由于新船还在不断交付,到24年底全年新增182.8万TEU(12000+TEU以上船舶),将可以完全弥补红海绕行的运力缺口。进入25年后,如果恢复正常红海通行,目前被消耗的过剩运力会被释放出来。那事实究竟如何?

假设2025年上半年的某个时点,红海完全恢复正常通行,但这也不代表船公司的航线部署会回到2023年。因为从2025年开始,MSC将开始独立运营航线网络。而MSK将于HLAG组成双子星联盟。OA维持稳定,而THE目前还不知道还如何应对HLAG退出造成的运力缺口。

那么2025年开始,船公司将如何规划自己的网络呢?从船公司现有的订单结构可以一窥端倪。在前十大班轮公司中,MSC尤为特殊,其订单中数量占比62%的新造船船型在12500TEU以下,合计运力占订单总运力的一半左右。这表明,MSC单飞后,可能会更注重提供灵活弹性的服务(即直连式网络)。这可以很好地解释过去三年,无论运价高低,MSC都要疯狂扩张运力的原因。因为现有的2M联盟为了照顾MSK的需求,主要干线仍以轴辐式网络为主。而在独立运营后,MSC的直连式网络需要比过去2M时代更多的运力,才能达到原先的网络覆盖。

双子星联盟已经公告其将采取轴辐式网络的运营模式。但是HLAG的体量远非MSC可比,MSK最近三年几乎没有什么新增运力。所以这个新联盟在2025年后,其网络覆盖或者准班率至少有一个会出现问题。

在最稳定的海洋联盟中,达飞、中远海运、长荣的订单都以15000TEU以上船型的大船为主。显然OA不打算对之前的运营模式作出太大改变。(除非CMA也开始单干了)

至于THE,等你拉到新人头入伙再讨论吧……

因此我们可以得出结论:假设2025年红海完全恢复正常通行,释放出的过剩运力,与MSC单独运营所吸收的新增运力之差,将成为25年集运市场供给端的关键变量。

什么,如果2025年还在绕行?那等着到处缺船吧?$中远海控(SH601919)$ $锦江航运(SH601083)$