点击蓝字 关注我们

微末生物

Nanomega CryoAI

GABAA 受体是一种重要的神经递质受体,负责在大脑中传递抑制性神经信号。GABAA受体的功能障碍与多种神经系统疾病和精神疾病相关,例如癫痫、焦虑和抑郁症。此外,GABAA 受体还受到多种化学物质、药物的调控和影响,在临床上有重要应用。因此,深入了解 GABAA受体的结构和功能对于开发新型药物至关重要。

人类GABAA受体通常是由19个不同亚基组合而成的异聚体,但这些亚型的排列组装原理是什么?在对GABAA受体配体门控机制的理解方面,以往研究揭示了该受体在脱敏状态下的构象,但当有GABA存在时,GABA如何在界面上选择性结合?结合信号如何快速有效地传递以打开一个完整的离子通道?2018年8月,加州大学洛杉矶分校周正洪教授团队和叶升实验室等,在Cell Research杂志在线发表题为“Cryo-EM structure of the human α5β3 GABAA receptor”的研究成果。

团队使用单颗粒冷冻电镜技术(Cryo-EM),解析了人源α5β3 GABAA受体在3.51 Å分辨率、开放状态下的三维结构,从而揭示了异源五聚α5β3 GABAA受体特殊的亚基组装形式,以及GABA激活GABAA氯离子通道开放的机制;为围绕GABAA受体开展大量生物物理学、药理学研究和药物开发及临床治疗提供了新的思路。

研究方法

他们首先过表达并纯化了人α5β3 GABAA 受体,并用纳米抗体 Nb25 进行标记β3胞外结构域(ECD),以便于后续的cryo-EM分析。通过分析大量的冷冻电子断层扫描技术 (cryo-EM) 所示的显微图像和单颗粒分析,研究人员获得了α5β3 GABAA 受体在开放通道状态下的3.51 Å 高分辨率结构,并阐明含有α和β亚基的GABAA受体的组装原理和配体门控机制。

结果1 - 亚基组成

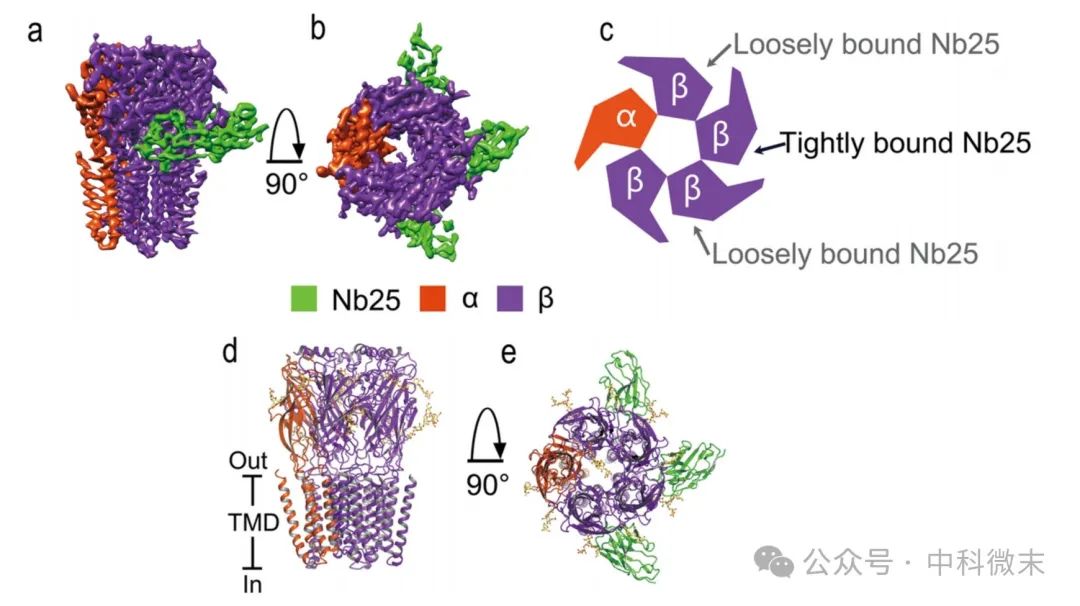

与以往猜测不同,α5β3 GABAA受体是由一个α5亚基和四个β3亚基组成的,以准对称排列形成一个圆柱形的中心离子通道(图1),3个Nb25结合在两个亚基相邻的ECD界面上。每个亚基包含一个围绕细胞外前庭的大N端ECD和一个C端四螺旋束跨膜结构域(TMD),形成一个漏斗状的跨膜通道;从密度略低的角度判断,两侧Nb25结合松散。

图1:人α5β3 GABAA受体与Nb25复合物的低温电镜密度图和示意图

结果2 - GABA结合位点

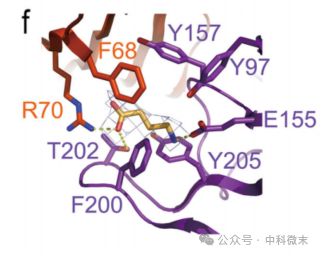

研究人员发现 GABA 结合位点位于其受体的 β(+) / α(−) 界面,由来自 β3 亚基和 α5 亚基的六个环状结构共同形成。GABA 与这些环状结构中的芳香族氨基酸残基(比如图2的Y97、Y157、F200、Y205)形成紧密的相互作用,形成一个紧密排列的芳香笼,从而被结合。

图2:β(+)/α(−)界面GABA结合位点

结果3 - 通道开放机制

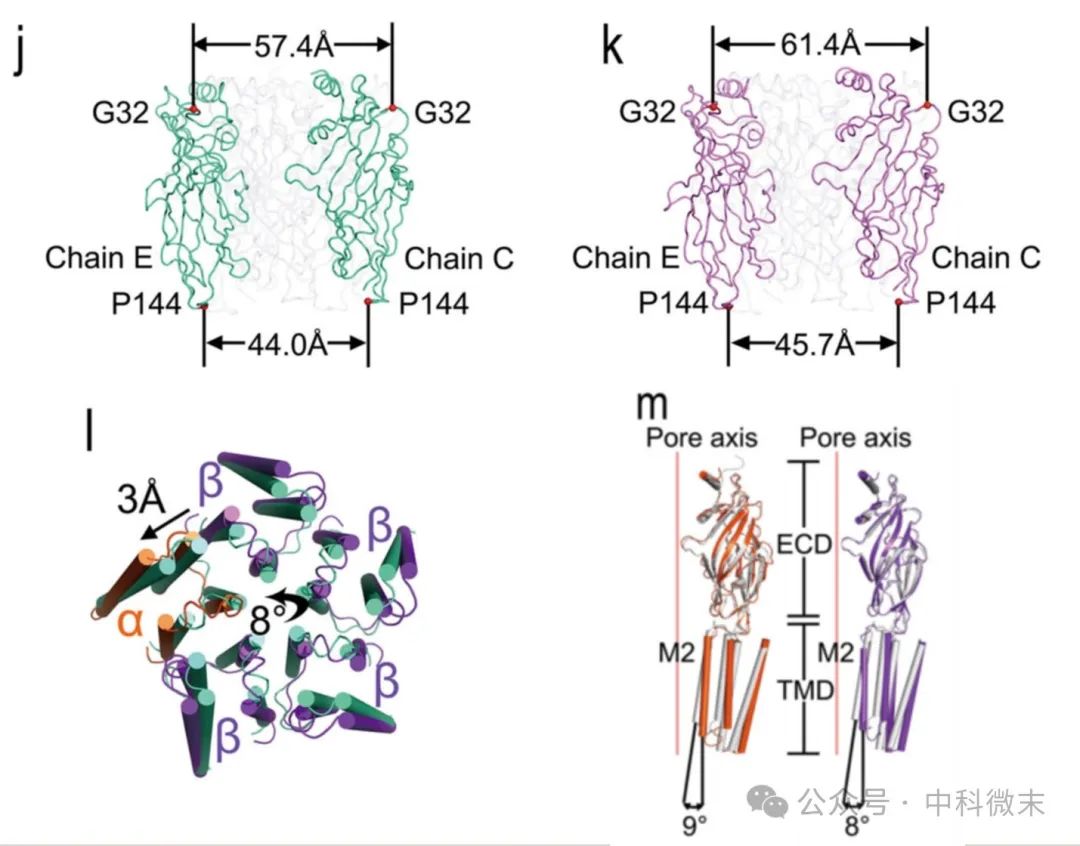

与 β3 GABAA 受体的失活状态结构相比,α5β3 GABAA 受体的开放通道状态结构显示出,开放时:

①细胞外结构域的上部扩张(上部两个相对亚基间隔从约57.4 Å到约61.4 Å,图3j到k)

②跨膜结构域相对于孔轴逆时针旋转约8°(图3l, m)

这些距离和角度的构象变化导致通道孔径扩大,允许氯离子通过,从而实现神经信号的传递。

图3:脱敏和开放的各角度各方面比较

脱敏(绿色)和开放(紫色)状态下的胞外结构域(j, k)

脱敏(绿色)和开放(红色的α亚基和紫色的β亚基)的跨膜结构域叠加图(l)

开放的α5亚基(红色)到脱敏的β3亚基(灰色)(m左)

开放的β3亚基(紫色)到脱敏的β3亚基(灰色)(m右)

总结

研究得到了蛋白质原子分辨率结构,首次解析了人α5β3 GABAA 受体的开放通道状态结构,为进一步研究其他GABAA受体亚型的结构和功能、研究 GABAA受体与其他蛋白质的相互作用提供重要信息。研究结果表明,α5β3 GABAA 受体具有独特的亚基组成和通道开放机制,这为开发治疗神经系统疾病的新型药物提供了新的思路。

鑫研微末是一家提供冷冻电镜服务和AI服务的国际先进服务商,能够在原子级分辨率解析多种生物大分子材料的三维结构。鑫研微末的技术团队源自和赛默飞联合研发世界上第一台用于生物的冷冻电镜的团队,团队技术合伙人包括美国科学院院士、美国微生物科学院院士和多位知名大学教授专家,深耕在冷冻电镜领域超过20年,累积了非常多的独家算法、工作流和行业技术。我们致力于为药企和高校医院科研工作者提供一站式、自动化、原子级分辨率的结构解析服务,助力创新药物研发和科研成果转化,帮助科研人员实现“原子结构自由”。

微末生物

Nanomega CyroAI

欢迎加入公司冷冻电镜技术讨论群 一起讨论

添加公司客服马老师微信,备注“加群”

期待与您交流!

叶升实验室博士生刘斯,徐令怡,关凤慧为共同第一作者。

浙江大学叶升教授、张小康副教授和UCLA周正洪教授为共同通讯作者。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41422-018-0077-8

点击“阅读原文”,查看文章↓

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除