智能眼镜已走到爆发的前夜,这个十字路口显得异常拥挤。每一款产品都有想去的方向,谁都想成为正确方向上的前行者。

巨头布局许久,各路豪杰齐聚

若说有没有带头人,在海外目前做得较好的就是 Meta 的 Ray-Ban Meta 系列。这款产品的热销带动了消费场景,一定程度上树立了行业信心。其实苹果的 Vision Pro 在这个领域也算是先锋者,但因其售价高昂,佩戴的移动性受到制约,即便有着不错的视觉交互体验,却难以进入普通大众的消费清单。

而 Meta 的 Oakley 智能眼镜专为运动员及任何寻求增强视频录制功能的人设计,似乎融合了时尚与运动属性。但更重要的是,其产品力有所提升:可拍摄视频、收听音频,跑步时还能接收通知。此外,该眼镜的防水等级为 IPX4,可拍摄 3K 视频,理论电池续航能达到 8 小时。

国内方面,小米早前已发布智能眼镜产品。阿里巴巴也带着自身生态入局,推出 “哇哦 Quark Glasses”,内置了支付宝等支付功能;为提升眼镜的可玩性,还加入了千问大模型和夸克最新 AI 能力。实际上,Meta 的眼镜系列也内置 AI 功能,只是在不同市场中,大模型所展现的能力仍以本地化体验为主。

当然,巨头中还有谷歌、华为的身影。这两家实际上都具备运营基础系统的能力,一家依托 Android 生态,一家凭借 Harmony 生态。在整个生态体系中,智能眼镜作为 AI 功能的一种延伸,成为了很好的载体。

另外,高通作为芯片方案提供商,也在该领域布局,希望各创新公司采用其方案推出形态各异的智能眼镜产品。三星作为另一巨头,同样具备芯片打磨能力,据称会在 2027 年推出一款采用自主 LEDoS 技术的全功能 AR 眼镜。

国内其他企业在眼镜领域也已获得不少声量,如雷鸟创新、李未可科技、星纪魅族等。而围绕智能眼镜的硬件周边,也有一些软件厂商在布局。中国的厂商灵活性更强,创新迭代能力也不错。从数量上看,本土智能眼镜企业已不在少数,且在传统的 8-9 月电子消费品发布密集期,都会有不少新品亮相。

产品走向成熟的过程中充满竞争

智能眼镜作为穿戴类产品,其成熟与演进历程,不禁让人想起当年的智能手环。早期,智能手环定价在几百到上千元,后来随着小米手环的介入,整个行业的普及度和热度被带动,手环价格也得到控制。智能手环产品同样经历了不断迭代、逐渐走向成熟的过程。

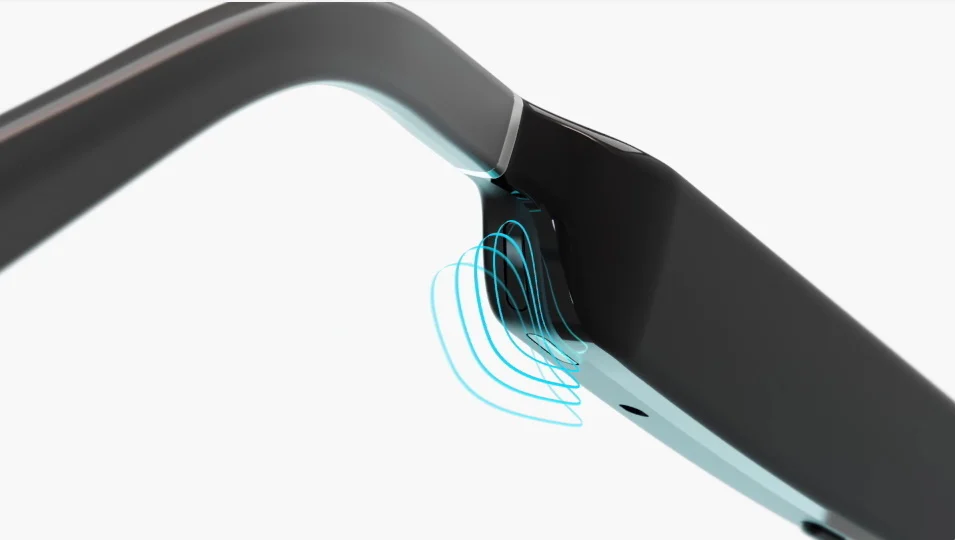

最初,智能手环功能有限,传感器也不多;后期随着技术进步,加入了显示屏、心率传感器,续航能力也更强,随后还实现了与智能手机的联动。智能眼镜的发展与之类似,不同企业的技术消化能力各异,行业不断进步:从单色 OLED 显示起步,发展至 Micro-LED 光引擎与光波导技术;从无内容显示到多彩内容显示,功耗更低、电池表现更好等。

随着时间推移,当硬件堆叠能力达到一定阶段,行业水平会逐渐趋同。此时,软件调教、生态整合、AI 能力的融合开发就变得至关重要。软件体验决定产品销量,而一定的销售保有量又能支撑品牌深入发展、持续迭代产品、优化软件。

这个阶段的竞争是残酷的,市场不可能容纳下上百家最终存活者。出货量大的品牌肯定有先发优势,但对存量用户的维护和体验提升,是决定品牌走多远的关键。例如,能否通过快速有效的 OTA 软件更新满足用户需求 —— 小米眼镜发售时暂不支持竖屏拍摄,若后期能通过软件更新弥补,用户体验就能得到保障。

这对智能眼镜创新公司提出了严格要求:智能眼镜是不错的赛道,市场容量较大,但巨头在其中有着天然的生态优势。想要在夹缝中求得生存空间,就要在硬件上做出差异化,软件上更要打磨好细节,不能急于求成。

当年的智能手环领域也有不少创新公司,但在市场推进过程中被淘汰,智能眼镜行业需从中吸取经验教训。智能眼镜与其他品类不同,一旦佩戴,就是长时间的近距离体验,融合了视觉、体感、重量、续航、镜片等多维度的立体感知。

智能眼镜会是 AI 的一个重要入口

围绕 AI 生态的争夺是全方位的。手机的确是重要入口,但在手机厂商格局已难以变动的今天,下一个入口自然备受瞩目。智能眼镜目前来看具备成为这一入口的潜质:可随时佩戴,移动性强,有不错的社交属性,还能成为年轻人潮流的配件。

随着 AI 大模型优化与交互范式革新,AI 眼镜的应用将更丰富。当然,未来几个穿戴产品品类也会展开竞争,比如智能手表、智能手环,它们不会轻易退出舞台。智能眼镜的部分功能,必然会与手表、手环存在重叠,而用户终究会选择体验最好的品类。

超轻量化、长续航、镜片内容可视化等,都是智能眼镜在迭代中需要持续解决的问题。这个过程中会有不少参与者倒下,必须做好准备。

智能眼镜不仅是未来科技的一款产品,更预示着我们与世界互动方式的范式转变。这些设备有望改变教育、医疗保健、工作场所协作和日常体验,重新定义我们的数字生活,塑造人类与科技互动的未来。这段旅程才刚刚开始,未来的可能性无限,让我们静观其变。