理论是对大多正确选择的总结,而实战你要学会根据自身情况调整。

声明:

文中可能会涉及个股,只是思路分享不代表绝对正确,也不代表买卖推荐,请保持独立思考。

黑白不建群,不私下主动联系读者,不开付费星球等付费社区。如果有人以我的名义向你收费请马上拉黑。

2025年收益:14.4%。

有交易持仓发生变化或者每月月底,我会把完整持仓截图发一下,其他时间看上月月底持仓截图就好。

1

再大的热点,也不能放弃长期视角

本周最大的新闻应该是昨天,李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式 并宣布工程开工。

后台有好多提问受益企业的。

雅鲁藏布江流域干流水能资源极其丰富,理论蕴藏量近8000万千瓦,其下游的大拐弯地区更是“世界水能富集之最”,在50公里直线距离内, 形成了2000米的落差, 汇集了近7000 万千瓦的开发资源,规模相当于3个多三峡水电站。

工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。

这是非常大的一个工程项目,带动的行业也不少。

最直观的基建,建筑材料,工程机械、相关设备等等,这个黑白就不详细写公司,真有心这个不难查。

之前歼10的新闻,黑白把相关企业都罗列出来,然后被删文了。

除了以上最直观的,思维还可以广阔一些。

比如,以本次规模对比两河口水电站和乌东德水电站两个项目初步估算有望拉动炸药需求约 78 万吨。

比如地基处理,雅鲁藏布江下游地质环境复杂,地基处理难度较大,按照地基处理占总建造成本的10%-15%计算,雅下水电工程地基处理环节投资额也有几百亿。

比如还有特高压等等,这些都是有相关企业的,现在AI这么发达,搜起来很容易。

当然了还是再次提醒,别冲动交易。

你买入的逻辑一定是,你了解了相关企业,去看了企业的财报,本身看好的生意模式,且低估,你把这个项目当做了本就看好逻辑上的确定性进一步增加。

本身不看好的企业,被消息吸引然后买入,大多结局都不好。

主要的原因是这种大工程,建设周期很长,哪怕是相关受益企业,体现在业绩上也需要一段时间。所以大多相关题材可能最多几天,就熄火了。

很多人是这么一个心态,看到大的工程,非常激动,往往直接受益的企业第二天都是高开,也忍不住追进去。

但是,在这种消息刺激下买入的你肯定不舍得卖,但大多这种周期长覆盖行业多的题材,多数几天后就会熄火。

一旦开始下跌亏损,这个时候生意模式并不喜欢,买入的估值过高等负面信息就会占领高地,往往就成追高买入,亏损卖出的冲动交易。

所以对于我个人来说兴趣不大。

有符合长期逻辑和买入标准的企业再考虑,没有本就是你体系外的事,也不必焦虑。

个人投资者拼短期反应没啥优势,比如这件事其实去年就确定了,甚至不是因为别人有独特的渠道,就是个人投资者精力有限,根本没关注到。

大部分人应该是通过昨天《李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式 》的新闻了解到这件事的。

但是其实这事去年12月份就核准了,只是等待一个开工时间。

当时的新闻《雅鲁藏布江下游水电工程水利项目已于24年12月获核准,总投资初步估计超1万亿元》。

对于机构,这些信息人家早知道,布局好了等你接盘,而个人投资者后知后觉,过了7个月生怕自己错过啥热点。

不同的群体优势不同,个人投资者信息获取速度劣势,没短期业绩压力是优势。对于大部分普通人,长期视角,收息攒股更适合。

100个行业只懂三个不可怕,你只知道一个较慢的方法也不可怕。

可怕的是执着于能力圈外的事。

2

投资中解决问题,不能忽略自身情况这个变量

本周上涨的企业3000家接近60%,黑白的持仓整体表现也算不错,2025年收益小幅上涨。

本周持仓表现最好的是万华化学。

上周黑白写了一篇万华化学的文章《下跌三年,聊聊这家企业的生意模式》,之后按文中预告买了一些观察仓,本周五万华化学涨了8%。

有读者问遇见这种情况怎么办?黑白会加仓吗?

我不会。

我的体系主要是随着下跌加仓。

站在情绪的角度,没涨之前你只敢买一些底仓,涨了8%反而感加仓了,大概率不是你更有见解了,而是因为你的贪婪占了上风,不上涨加仓是防止自己冲动交易。

站在价值的角度,肯定是越便宜越有买入的价值,而不是越贵越有买入价值。

这是大的逻辑。

另一方面我的组合是满仓,为了组合公允性我的组合是不加新资金的,所以确实也没闲钱,卖了这个买那个也没太大意义。

所以常说投资是艺术,他有一些标准,但也有你自身的情况不同。

说到投资是艺术,要结合自身情况,再聊一个话题。

周中写了一篇文章《关于选择和卖出》,每次聊到卖出的文章总有那么一两条类似的留言,就是优秀的企业是不应该卖出的。

这条理念对不对呢?

我认为更适合的是不应该轻易卖出。

过去几年白酒、新能源、互联网都告诉你一个道理,极度高估你不卖,意味着你要花3~5年的时光等待估值回归,又要经过3~5年,股价可能才能回到前高,这一来一回可能7~8年。

当然可以说我只为了吃股息,但是也不能忽略70、80PE的企业,站在价值的角度他确实已经透支了未来很多年的业绩。

有人觉得就是不该卖,有人觉得高估应该止盈,问题出在哪呢?

我认为主要是我们忽略了自身情况这个变量。

黑白入市初期技术分析是主流,基本上近7、8年价投才成为了A股的主流,大部分价值投资者也就十多年的经验,我们很多理念都是来自国外的书籍翻译。

当然我认为这其中99%都是有用的,但是你不能放弃自己情况的考虑。

比如A股和海外主流市场的一些差异。

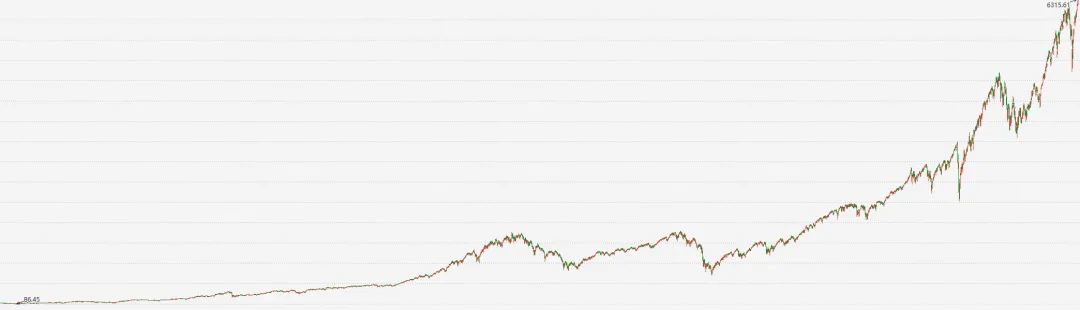

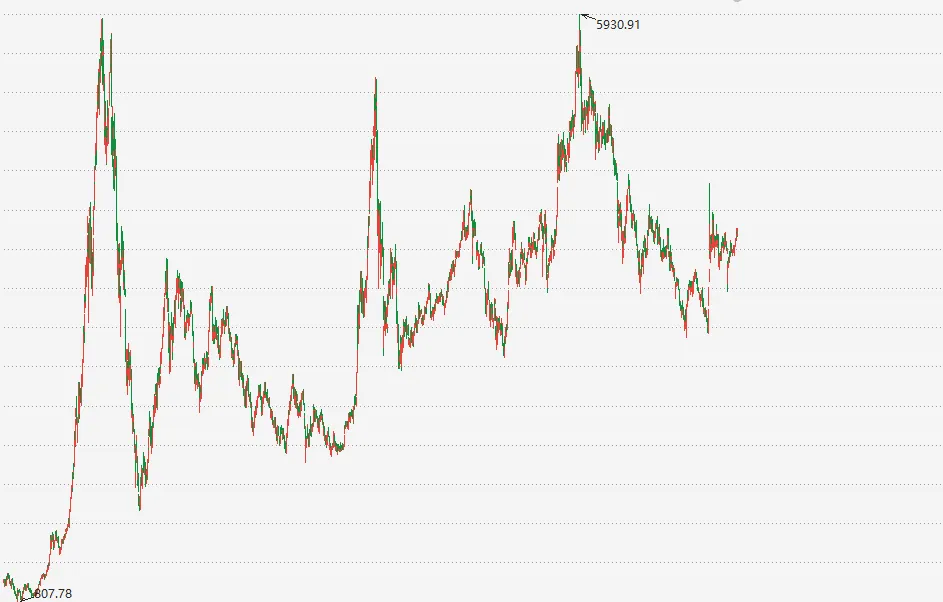

下图第一张是标普500的走势,下图第二张是沪深300的走势。

你能看出来明显的差异,沪深300虽然也是底部不断抬高的,但是波动明显要更剧烈。

A股的参与结构当下还是散户居多,因此有个特征乐观和悲观往往都是非常极端的。

极端的乐观,意味着高估的时候往往会特别高估,你不止盈,可能就意味着未来很多年要等待估值回归。

举个例子茅台2020年的70PE回归到当下合理估值的20多PE就用了4年。后面新能源啥的就更不用说了。

经常极度悲观意味着,你不会缺买入的机会。

很多人担心卖了就没机会,其实你会发现长期看总有优秀的企业,更怕的是你没本金。

极度高估卖了,即便没机会买回来,也有很多其他企业可选。

极度高估卖了,即便没机会再买回来,其实也好过于未来三四年资产持续缩水。

除了以上还有两条相对不那么重要但值得思考的。

第一,A股的ZC变化相对频繁,高估没卖,可能又赶上ZC变化意味着,这笔投资可能从非常成功变成非常失败。

第二、经济发展进入了一个新阶段,过去几十年大多企业是持续向上,未来企业的发展可能波动更大。

一些朋友想问题很极端。

你说适当分散,他想的就是持有几十只

你聊卖出,他说你肯定是想赚10%就跑。

止盈不是说涨一点就卖,而是超过了现实的高估,其次要结合你持仓的多少,有没有发现更好的机会。

理论是对大多选择的总结,而实战是要根据现状。

黑白也有过一个犹豫的阶段,就是高估要不要卖,后来在实战中的感受是,适当止盈是有必要的。

当然还是那句话,你不能放弃自身的思考,这是我根据我现状的建议,你有你不同的地方。

可能未来A股的状况还会改变,我们要在基于价值的基础上,不断修正的前行

理论是对大多正确选择的总结,而实战中你要学会根据自身情况调整

总想一句话,一个公式在股市就解决所有问题,显然是不可能的。

3

简单聊聊持仓

聊聊持仓提问和新闻,还是老规矩,尽量通过聊企业聊一些思考和想法,因为我认为大部分新闻长期看都是无效的,但是很多朋友感兴趣,那么如果能通过聊新闻,带来一些思考,也不失为一种方式。

一、格力(降低日常信息敏感度)

上周有一位读者发来一条新闻《高温带动空调销售有企业单日安装量24.5万套达历史峰值》,想问问黑白看法。

这个新闻其实黑白也看到了,但是一般这种新闻我很少在文章中聊。

高温对空调的短期需求必然是有刺激的,但没必要太过重视。

如短期销量暴涨,新的某某业务投产等等这些消息知道一下就好,太过重视,可能反而让自己过于乐观的去追涨加仓之类的。

大部分新闻看到最有效的思考方式就一点,你过往的买入逻辑还在不在。或者说对你过往的买入逻辑是加分项,还是减分项。

是加分项,其实就可以停止思考了,越想越激动,越想未来越美好,结果股价没反应,你反而是失落。

是减分项,那要认真应对,看看对长期逻辑影响有多大。

比如格力,我买入的逻辑是,估值够低、空调依然不错,股息还算稳定。这些没变就可以。

2010年开始进入空调销售高峰,替换周期或早或晚都会到来今年二手房市场逐步回暖,海外部分近两年国内企业占比提高。

以上三点是一个长期逻辑,而高温只是让这个整体节奏有了一些变化,对于这个逻辑没有破坏就足够。

其实大部分信息都是很短期的,日常信息要降低敏感度。

一些负面信息也一样,也没必要过度关注。

比如去年董明珠设计的空调丑,今年发言说错话等等,其实对格力的业绩没啥影响,格力的股价也从28元晃晃悠悠快到了50元。

但是你关注的过多,那两天铺天盖地都是董明珠设计的空调丑,你越想越害怕,可能反而低估阶段卖出了。

但实际的情况呢?格力有很多种空调,这只是其中一款,如我之前举例,你看另一个新闻又能看到格力外观设计获得了中国外观设计金奖。

短期信息太过关注,看着看着你就会把信息的真实影响放大,从而影响决策。

二、五粮液(真信任而不是怕错过,并且准备好做错)

本周五粮液分红直接买回了五粮液。

主要是聊下交易,对于白酒,最近已经聊了很多。

短期白酒难,认可,经济下行,一些规章影响需求,甚至这些年网红带货兴起,也会对以往的主流品牌造成一些压力,一些原本没有渠道的小品牌,可能靠几个网红就能大幅提高销量,据我观察身边的中年人还很信这个,讲一个历史悠久的故事,他们就会觉得物超所值。

长期逻辑有变化,也是事实,白酒的总量从2016年之后是下滑的,之后的增长主要是向中高端白酒集中,而当下白酒中高端集中度已经比较高。

对于白酒我没有什么特别高超额收益的期待,就是把它当做一个分红不错的消费品标的。我认为随着未来收入提升,高端白酒的占比还有提升空间,人在收入提升后追求更好的生活待遇是必然。

适当分散防止了看错,足够耐心没想短期一两年有什么收益,长期逻辑我认为还在,因此配置。

任何企业的低估都是更高比例的人不看好造成的,你能做好这笔交易,真信任而不是怕错过,并且准备好做错。

4

形成框架不能只记经典

有读者问,看了很多书但是依然觉得毫无头绪无法形成体系怎么办。

决定一个人成长速度的不是看了多少书。听了多少课,而是有没有学深学透并真正用出来

看书、吸收、行动,调整的循环。

部分人停留在了行动,书一直看,行动永不变。

阅读是为了改变你行动的,如果你只看不行动,那么没意义。

这个其实不算大问题,大多停滞不前。主要是刚接受一种理念还在犹豫阶段,随着阅读足够基本上是会带领行动的。

部分人问题出在了调整。

如本文第二段所说的忽略了自身变量,或者放弃了深入思考。

每本书中最朗朗上口的几句都会记得,但是不形成完整体系。

比如他会说,把鸡蛋放到一个篮子里,然后小心的看好他。

但他很少会想,投资的难度和看好一筐鸡蛋完全是不同的,并不是你足够认真就不会犯错,那么你把鸡蛋都放在一个篮子,并小心的看好他,但是依然出了意外怎么办。

比如他们会说,优秀的企业不应该卖出。

但是他们从不考虑,如果过度高估不卖,估值回归都要5、6年如何应对。

大部分时候,我们看过的优质的书,思考后的一个想法,都是一个点,你要学会把他们串联起来。

有人说看书之后记不住,其实大家都一样,如果你不刻意的去记笔记,去串联,最后就只能记住很多精彩的语录。

但是这些精彩片段之间串联不起来,这个语录后面大幅的背景介绍会忘记,就很难形成体系。

因此对于看了很多书,依然无法形成体系,至少有三点建议。

1、执行,不要怕,学会阅读财报,不是你看了多少财报解读的书,而是去阅读财报,遇见问题去查询去解决,看几份财报就会了。

学会正确方法,不是你看了多少方法,而是你先试着去做。

2、得调整,我们看到的大部分书籍都是别人的经验分享,不是各种定律,经验分享,就意味着你们会有不一样的地方,你要根据自身去调整

3、得整理,把你的体系写下来,写本身就是形成框架的过程,会让你发现缺失的部分,不写下来,你会记住很多经典语录,好像都有道理,但是又无法连城一片。

今天就聊这么多,我是终身黑白,聊投资,但不功利,让我们一起认真学习,慢慢变富,如果觉得本文不错,那就点个赞或者“在看”吧。

本话题在雪球有5条讨论,点击查看。

雪球是一个投资者的社交网络,聪明的投资者都在这里。

点击下载雪球手机客户端 http://xueqiu.com/xz]]>