「聊天界面,本质上是一种懒惰的产物。」

大多数 AI 产品都在做 chatbot。对话框是最简单直接的人类与 AI 交互的「接口」,同时也是一个 AI 产品最低成本上线的方式。

但「对话框」一定是最佳交互的形式吗?近期一篇在 Medium 上受到热议的文章《Are we designing AI products all wrong?》,提出了一些不同的看法:

聊天界面,本质上是一种懒惰的产物。

我们需要反对「Chat-UI 痴迷」。我们构建的界面要求用户学习我们的系统,而不是让系统去适应用户的思维。

AI 的角色是赋能现有工作流,而不是用一种劣质的交互模式取代。

AI 工作流需要「丰富的、多模态的交互模式」,但对话式界面根本无法支持。

到 2025 年仍在构建「聊天优先」模式的 AI 公司,将难以与那些构建工作流原生 AI 体验的公司相抗衡。

作者 Hoang Nguyen,超过 14 年产品设计与开发的经验,目前任职于 FireGroup Technology,主导产品策略与设计执行。

以下为文章全文,Founder Park 进行了适当的调整及编译。

超 8000 人的「AI 产品市集」社群!不错过每一款有价值的 AI 应用。

最新、最值得关注的 AI 新品资讯;

不定期赠送热门新品的邀请码、会员码;

最精准的AI产品曝光渠道

各位设计师同行,是时候谈一谈了。当我们一直在完善我们的 Figma 原型和在微交互的细节里精雕细琢时,整个 AI 行业已经不自觉地走进了我们职业生涯中最大的 UX 设计失败。更糟的是,我们都是同谋。

作为产品设计师、设计总监或者等等其他职位,我们以通过精妙的交互设计来解决复杂用户难题而自豪。但当涉及到 AI 产品时,我们不约而同地集体放弃了所有的设计原则,默认采用了最懒惰、最省事的解决方案:无处不在的聊天框。

01

聊天界面,

本质上是懒惰的产物

现在每个 AI 产品看起来都一模一样,这个事实让我们感到恐惧。

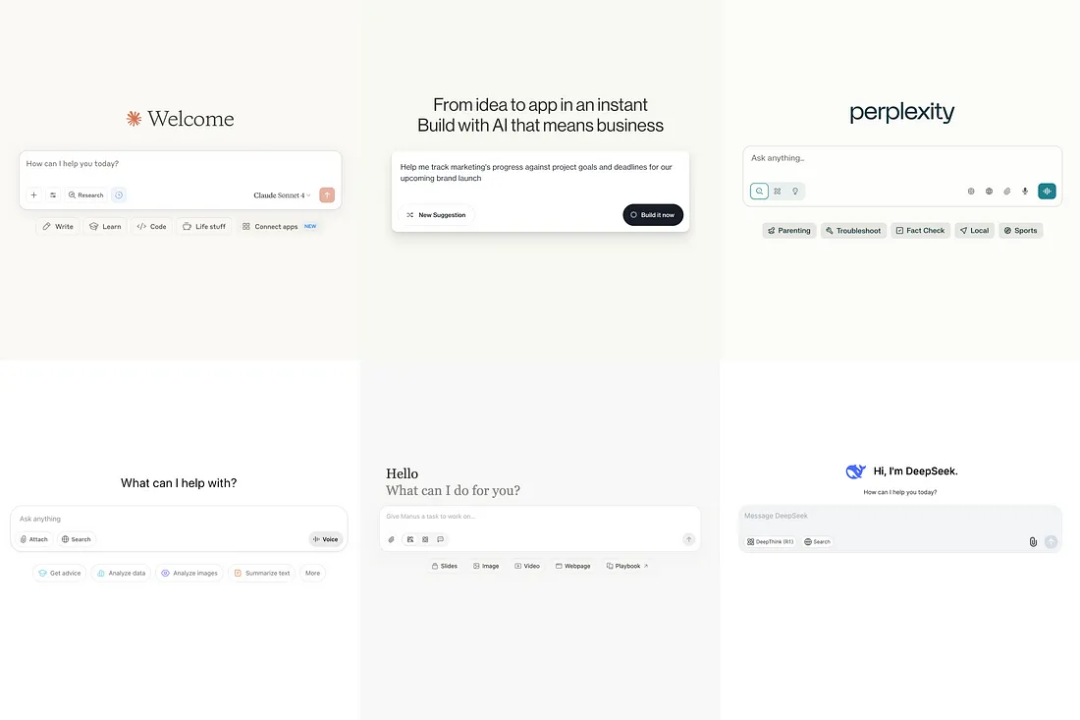

从左到右依次为 Claude、 Airtable、Perplexity、ChatGPT、Manus、DeepSeek 的应用页面截图

ChatGPT、Claude、Perplexity、DeepSeek、Manus……打开任何一个 AI 产品,你都会看到同样令人审美疲劳的界面:底部的消息框、聊天气泡、侧边栏历史记录。十二个主流 AI 平台,界面几乎完全相同。这不是以用户为中心的设计,而是设计者的失职。

一个大家都不愿戳破的真相是:聊天界面,本质上是懒惰的产物。

UX 专家 Amelia Wattenberger 曾坦率地指出,「chatbot 不是界面的未来」,因为对于那些懒得费心设计真正优秀 UX 的开发者来说,这是「一条阻力最小的捷径」。我们都成了所谓的「ChatGPT 崇拜」的盲目模仿者,只复制表面形式但不理解实质。

但实际上,对于大多数用户来说,根本上就不擅长使用聊天界面。而我们设计的系统,非但没有修复底层问题,反而在界面失灵时将责任更多地归咎于用户。

这种情况无处不在,但是我们选择了忽略。因为一旦承认我们错了,就意味着我们承认在错误的范式上浪费了几个月的时间。

02

chatbot AI 工具

将近一半的潜在用户拒之门外

以内容策略师 Maya 为例,她正在使用一款典型的 AI 写作工具。Maya 在一个聊天界面里花了三十分钟试图完善一篇博客大纲。Maya 输入一个请求,得到一个回应,把它复制到 Google Docs,发现需要修改,又回到聊天界面,再次解释上下文,得到新的回复后,再手动整合进原有文档。这个过程如此往复。

「这就像和一个有健忘症的人对话,」 Maya 解释说。「我花在解释我想做什么上的时间,比实际动手做事的时间还多。」

相关数据也印证了 Maya 的无奈感受。用户有 11% 到 27% 的计算时间,都耗费在了与 AI 的低效交互上,其中 26% 的问题最终没能得到解决。作为设计师,这些数字应该让我们觉得「如坐针毡」。

Nielsen Norman Group 的研究表明,由于存在表达障碍,基于聊天的 AI 工具将近 50% 的潜在用户拒之门外。Jakob Nielsen 将此称「根深蒂固的可用性问题」,用户为了实现最基本的功能,不得不成为一个「提示词工程师」。

对于设计团队来说,这里有一个令人不安的真相:我们构建的界面要求用户学习我们的系统,而不是让系统去适应用户的思维。这是 UX 设计的大忌,我们都有罪。

最有力的证据是,80% 的企业 AI 项目在试点阶段后便难以继续,根本原因是用户接受度太低。那些看似精美的聊天界面,不仅效率低下,更是业务的「终结者」。

03

不是所有产品

都像谷歌搜索一样简单有效

在每一次项目会议上,总会有人提议:「就把它做得像 Google Search 那样简单。」作为设计领导者,我们需要抵制这种存在根本缺陷的比较。

Google Search 就像问去餐厅的路。你问一次,得到答案,就结束了。而 AI 协作就像和一位副厨一起烹饪,需要你们一起工作、品尝、调整,迭代地创造一些东西。

Google Search 之所以有效,是因为搜索是一种简单的、无状态(stateless) 的交互:查询、结果、完成。复杂性存在于算法中,而不是界面里。但 AI 协作需要反复迭代、依赖上下文且必须记录状态 (stateful)。正如 Smashing Magazine 所言,AI 工作流需要「丰富的、多模态的交互模式」,但对话式界面根本无法支持。

对于像 Maya 这样的深度用户来说,聊天界面造成了巨大的认知负荷。这些用户花费时间去解释上下文、重新组织提示词,并手动将 AI 输出转移到真正的工作环境中。我们设计的界面,非但没有减轻用户的脑力负担,反而加重了它。

需要澄清的是:我指的并不是那些只会复制粘贴 AI 生成内容的普通用户,而是那些将 AI 理解为创意伙伴的重度用户。这些用户才是驱动 AI 产品成功的核心力量,但我们目前的设计正在让他们大失所望。

04

在 AI UX 领域,

哪些公司做对了?

当多数团队还在为聊天气泡的样式反复修改时,少数公司已经在思考未来了。他们的成果,让那些「聊天优先」的产品看起来是业余水平。

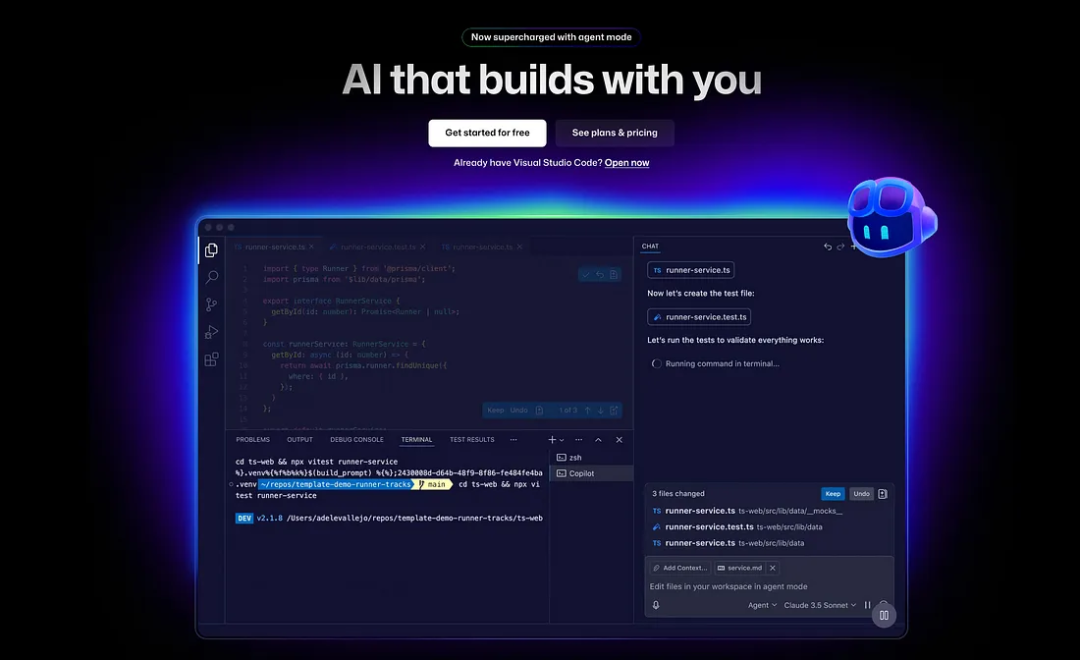

GitHub Copilot 截图

GitHub Copilot 56% 的生产力提升来自于将 AI 无缝融入了开发者的实际工作环境,而不是一个单独的聊天窗口。它的交互设计是非常优秀的:AI 建议会以内联 (inline) 方式出现,有清晰的接受/拒绝机制和上下文感知能力。

Microsoft 365 Copilot 被近七成的财富 500 强公司采用,因为它将 AI 无缝融入了开发者的实际工作环境,而不是另开一个聊天窗口。这是系统性思维的最佳体现。

这些不仅仅是更好的产品,而是更好的设计案例。这些体验背后的设计师明白一个「聊天优先」团队所忽略的根本要点:AI 的角色是赋能现有工作流,而不是用一种劣质的交互模式取代。

05

AI 产品设计可以这么做!

作为设计领导者,我们需要一套新的 AI 产品设计框架。基于对成功 AI 集成的研究和分析,我提出「混合工作空间 (Hybrid Workspace)」模型:

组件 1:工作环境 (The Work Environment)

这是用户完成实际任务的「主场」,包括文档、画布、电子表格、代码编辑器、设计工具等。这不是什么革命性的见地,人们已形成固有的工作流与思维模式,我们应该尊重,而不是强行取代。

组件 2:智能层 (The Intelligent Layer)

这是将 AI 能力以感知上下文的方式,嵌入工作环境之中。它不是一个孤立的聊天界面,而是一个能理解语境、维持状态、在不打断心流的前提下提供相关辅助的智能伙伴。

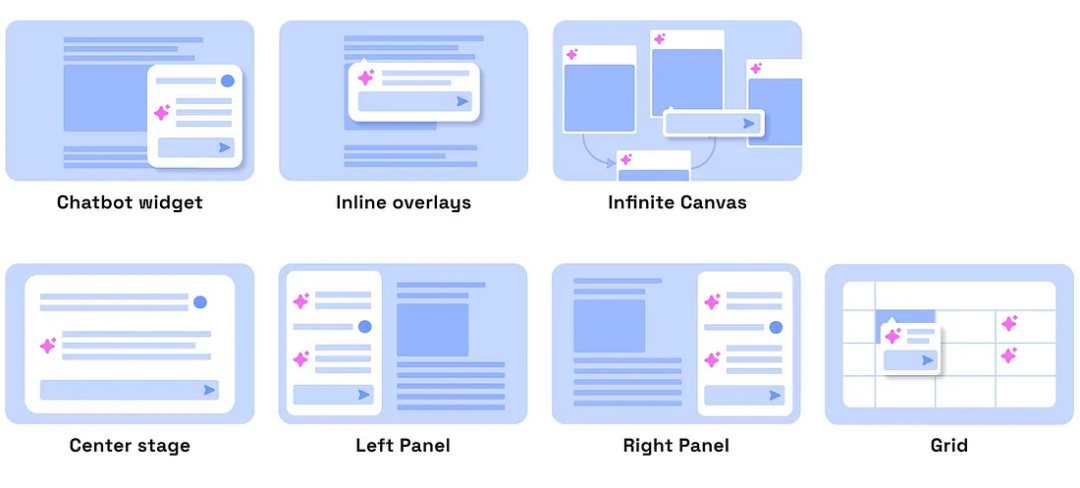

我们可以从以下几个切入点来集成这个智能层:

内联建议 (如 GitHub Copilot)

基于用户行为触发的上下文面板

对现有 UI 元素的渐进式增强

在后台默默工作的环境智能

注:图源自 Sharang Sharma 的文章《Where should AI sit in your UI?》

(https://uxdesign.cc/where-should-ai-sit-in-your-ui-1710a258390e)

关键设计原则:

上下文感知: AI 清楚用户正在做什么。

渐进式呈现: 根据用户熟练度,逐步解锁高级 AI 功能。

融入工作流: AI 赋能现有模式,而不是另起炉灶。

降低认知负荷: 让用户专注于工作本身,而非应付 AI。

这个框架解决了聊天界面的根本缺陷:「思考」和「行动」之间的壁垒。用户在聊天框里构思,再手动将成果搬运到工作区。这个过程不仅认知成本高昂,更会彻底打断心流状态,这恰恰是所有 UX 专业人士都需要避免的。

06

要用工作流架构师的思维模式去设计

我们需要停止像交互设计师一样思考,而要开始像工作流架构师那样思考。最成功的 AI 产品,优势不在于对话能力更强,而在于更懂得如何理解并优化人类的工作模式。

Google 的设计团队已经意识到这一转变,强调 AI 设计需要通过「上下文集成」而不是「对话式交互」来「平衡人性与技术」。

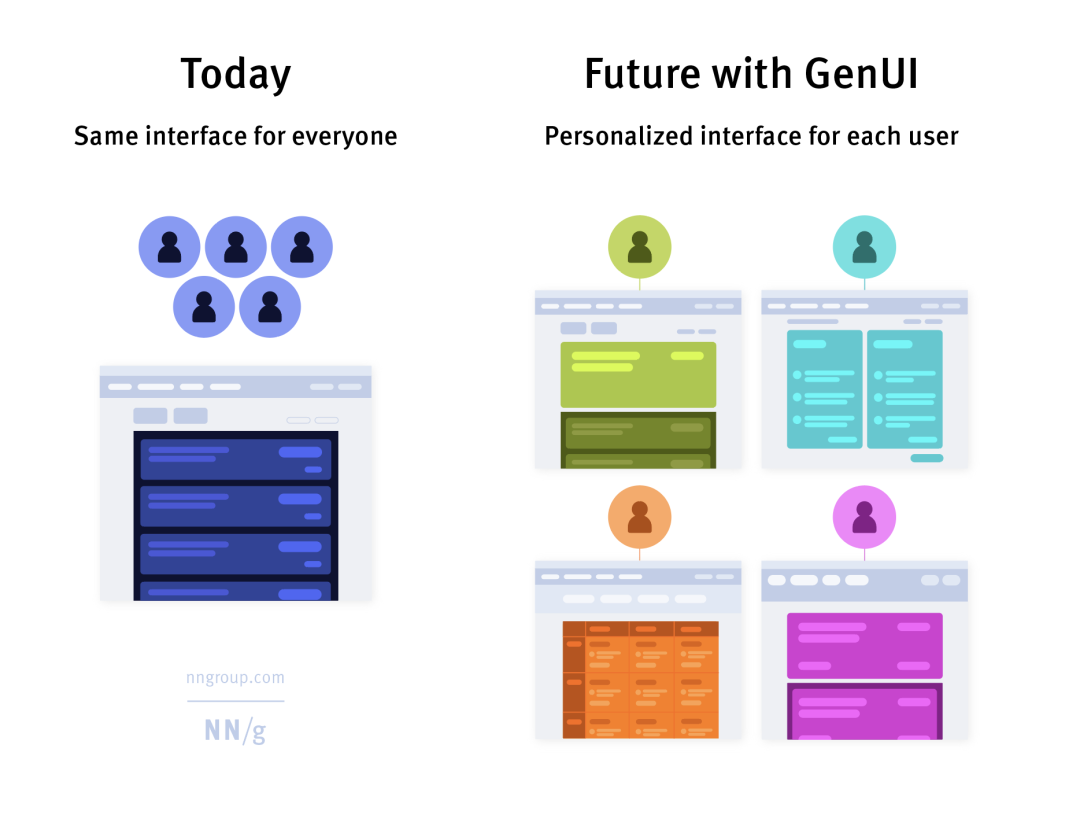

Nielsen Norman Group 的一篇研究文章也指向了「生成式 UI」的未来趋势,它能为特定用户场景动态生成定制化界面;与一刀切的聊天框截然相反。

注:Nielsen Norman Group《Generative UI and Outcome-Oriented Design》

(https://www.nngroup.com/articles/generative-ui/)

致产品设计师:你的下一个代表作不应该是某个聊天界面。而应该是一个能证明你如何在保持可用性和用户自主性的同时,将 AI 能力嵌入到复杂的工作流中。

致设计总监:你的竞争优势在于建立一个能够理解工作流设计的团队,而不是优化对话式界面的团队。在 AI 领域领先的公司,他们的设计领导者往往是能够系统性地思考人机协作的未来。

07

chatbot 只是时代的「辅助轮」

我对于 AI UX 行业的预测是:到 2025 年仍在构建「聊天优先」模式的 AI 公司,将难以与那些构建工作流原生 AI 体验的公司相抗衡。不是因为聊天本身不好,而是因为越是复杂的用户,越需要精密的交互设计。

要想构建真正深度集成的 AI 体验,其技术壁垒将形成聊天界面无法企及的「护城河」。解决工作流集成问题的团队将有显著优势,而「聊天优先」的产品将变成仅靠价格竞争的同质化工具。

作为设计专业人士,我们面临一个抉择:是继续在聊天气泡和对话流程上修修补补,还是引领整个行业,去创造真正配得上用户智慧与行业尊严的 AI 体验。

聊天框时代只是我们的「辅助轮」,现在是时候去设计一些真正有价值的东西了。

请认真对待 Maya 的反馈:「我感觉这个 AI 真的懂我平时是怎么工作的。它没有试图取代我的方法,而是让我的方法变得更好。」 这才是 AI UX 设计的未来。而这一切的开始,就是承认我们可能从一开始就走错了路。

Gemini 2.5 Pro 负责人:最强百万上下文,做好了能解锁很多应用场景

TRAE 如何思考 AI Coding :未来的 AI IDE,是构建真正的「AI 工程师」

转载原创文章请添加微信:founderparker

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除