来源:雪球App,作者: Predictool,(https://xueqiu.com/1573848426/304808457)

9月14日,歌尔股份公告,拟将控股子公司歌尔微拆分至香港联交所上市,以抢抓未来数年AI智能硬件发展的行业机遇,为歌尔股份和歌尔微的全体股东创造更大价值。同日,立讯精密公告收购德国汽车线束企业。

在这背后,在消费电子领域,(高中生)王来春全面反超(985高材生)姜滨。

全球声学电子龙头企业歌尔股份(SZ:002241)创始人姜滨1965年出生山东威海市石岛区,1987年北京航空航天大学本科毕业,分配到微型麦克风全国第三的企业工作,1996年31岁带技术下海创业,2008年歌尔声学上市,发行估值22.55亿。

歌尔股份有限公司成立于2001年6月,2008年5月在深交所上市,是全球布局的科技创新型企业,主要从事声、光、电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售。

全球链接器件龙头企业立讯精密(SZ:002475)王来春1967年3月出生于广东汕头澄海区莲下镇槐泽村,1984年高中毕业没能考上大学,无钱复读,到日本企业打工,1999年32岁时自筹资金十余万元收购香港立讯创业,2010年立讯精密上市,发行估值50.44亿。

立讯精密工业股份有限公司(SZ:002475)成立于2004年5月,于2010年9月在深交所上市。公司致力于为消费电子产品(智能手机、智能可穿戴设备、混合虚拟现实设备、声学模组、无线充电模组、LCP天线、震动马达、VCM等)、汽车领域产品(汽车线束、汽车连接器、智能座舱、智能驾驶等)以及企业通讯产品(高速互联、光模块、散热模块、电源、基站天线、基站滤波器等)提供从核心零部件、模组到系统组装的一体化智能制造解决方案。

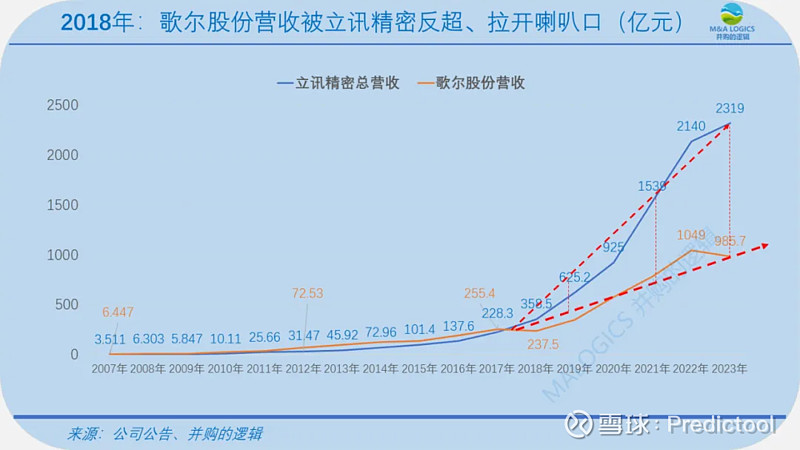

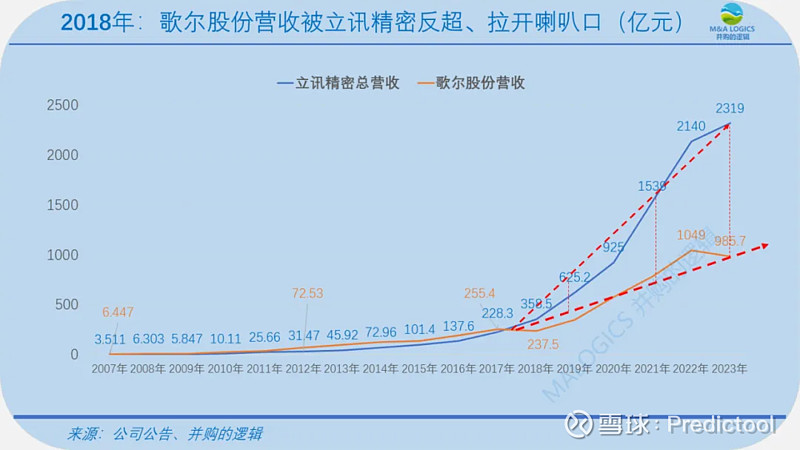

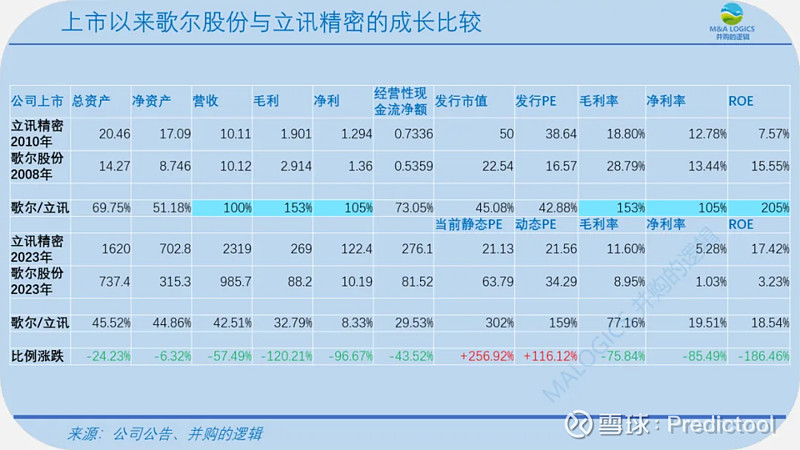

2018年前,歌尔股份营收是立讯精密的2.5倍、毛利是后者3.5倍,净利是后者2倍多;市值相当。

2018年后开始反超,到如今歌尔股份营收、毛利、净利分别只有立讯精密的42.51%、32.97%和8.33%,而市值只有其1/4。

完全翻转。

导致如此巨变的关键因素,是并购发展,简单粗糙地说,是创始人基因。

当然,本文的观察是粗浅的,欢迎反驳和交流。

目 录

I.姜滨创业

II.速度与曲线

III.战略、产品、模式与客户

IV.被赶超、被甩开

V.为什么?

VI.立讯精密的并购发展

VII.歌尔股份的并购发展

VIII.连摔两跤

VX.各奔未来

I.姜滨创业

1965年,姜滨出生于山东省威海市石岛区,父母是车间技术工人,受父母影响,自幼爱看书,为一方学霸,1983年考入北京航空航天大学(现985/211双料),1987年毕业后被分配到主营微型话筒的潍坊无线电八厂做技术员。

潍坊无线电八厂是当时全国三大话筒生产企业之一。上世纪八十年代,全国总共有三家企业可以生产录音机话筒,其中两家都是国企,分别在北京和上海,还有一家就是潍坊的无线电八厂,属于集体企业。

潍坊无线电八厂很上进,1986年与日本AOI电机株式会社成立了合资企业潍坊亚光电子有限公司,引进日本驻极体传声器的全套技术和设备,合资公司成立第一年,就实现当年生产、当年盈利:话筒年产量在1200万支左右,销售额约为1500万人民币,利润12万美元。1988年,亚光的年销售达到6000万人民币,利润额达到80万美元。引入新技术仅投产3年半的时间,初始总投资的120万美元全额收回。潍坊亚光电子也一跃成为驻极体传声器生产行业的领军企业,产品远销北美、东南亚国家。这样的好日子持续了10年,到了1996年初,亚光公司内部的经济纠纷越闹越大,不久就完全停产了。1998年6月,潍坊无线电八厂破产,与日方合资合同也到期,亚光电子就此成为历史,但它造就了潍坊的声学产业工人。

为了谋出路,亚光不少工作人员都开始自己单干。1996年,姜滨也下海创业,利用在工厂掌握的技术和同事们创建了一家小型私营企业,主要生产电子元器件驻极体麦克风,公司也很快步入正轨并获得了有效收益,但几位合伙人对公司未来发展方向的意见不一,导致2000年最终分道扬镳。姜滨的首次创业也就此画上了句号。

2001年,姜滨再次创业,与妻子创办了潍坊怡力达电声有限公司。起初,怡力达做的是技术门槛相对较低的驻极体电容麦克风上游配件。从2003年开始,蓝牙耳机成为一种趋势,姜滨带队研究自动化和智能化生产,并向蓝牙耳机领域发起冲击,2004年研发出第一款蓝牙耳机,2006年成为中国蓝牙耳机第一品牌。

与此突破相应,2005年歌尔股份营收1.029亿,2006年1.615亿,2007年直接飙升到6.447亿。2007年,潍坊怡力达电声有限公司名称变更为歌尔声学股份有限公司。2008年,歌尔声学在深交所上市,年营收达到10.12亿。

简单概括一下姜滨的差异化企业家特质,创业前是技术产品专家,有很强的技术/产品基因、自主创新与攻关能力,熟悉国企和合资企业的体制环境。

II.速度与曲线

1.高速增长

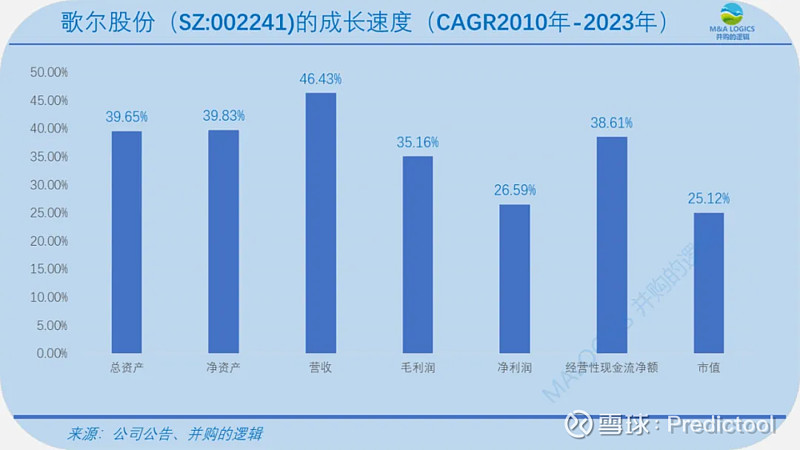

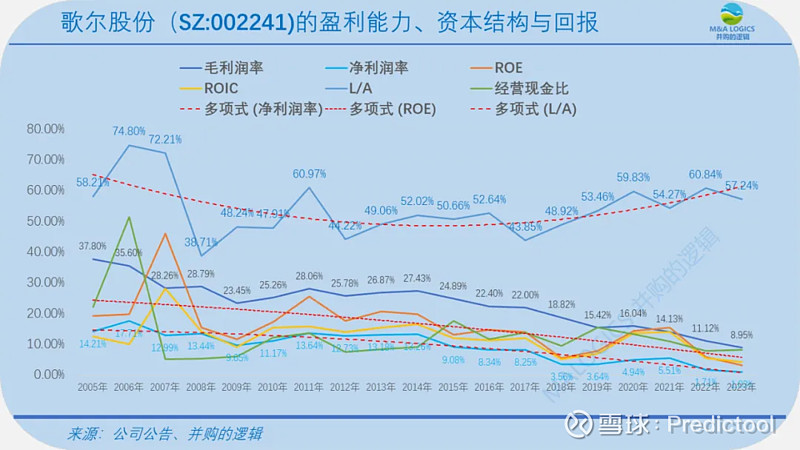

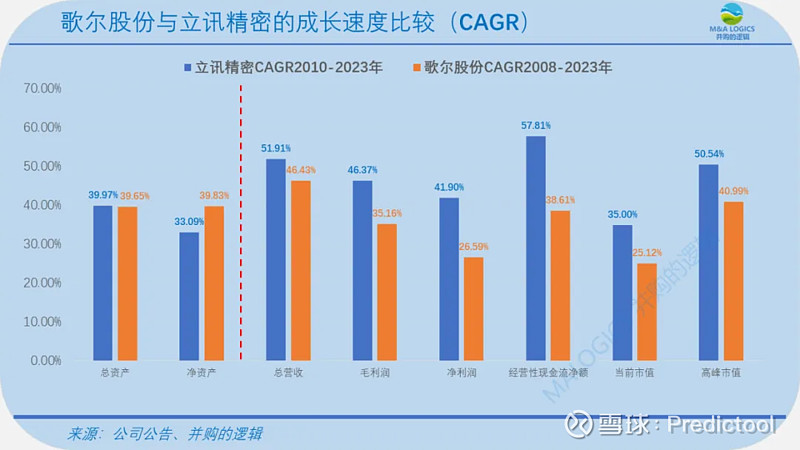

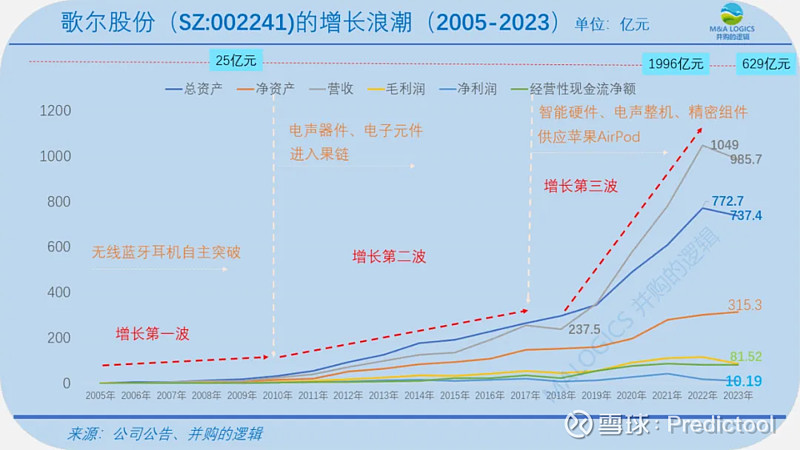

2004年自主开发出蓝牙耳机以来,歌尔股份营收CAGR2005-2023年保持了46.43%的增长速度,净利CAGR2005-2023年保持了26.59%增速、市值CAGR2008-2023年保持了25.12%的增速。

从上市时候的发行市值22.54亿元,到2021年12月高峰时刻近2000亿元。如果2010年投1元,2023年是28.83元,这一长期投资回报远超价值投资者巴菲特的水平。翻译过来说,歌尔股份投资价值的创造水平远超巴菲特。

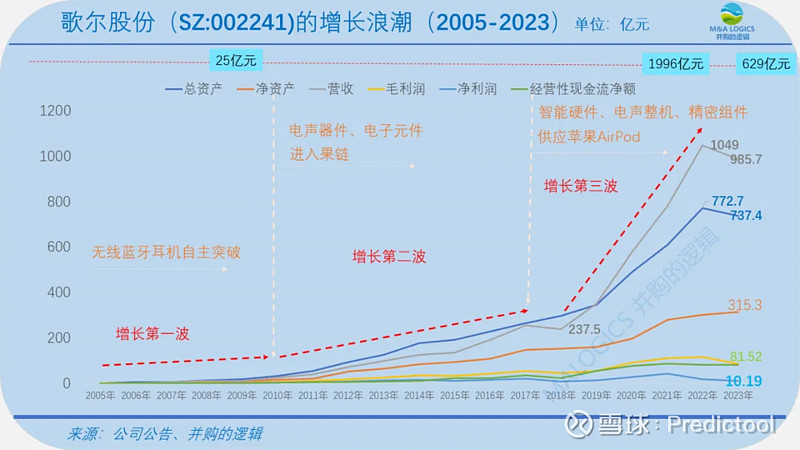

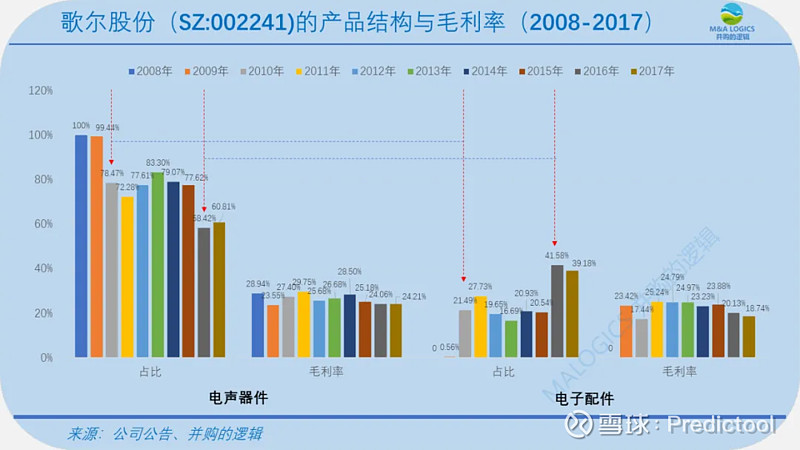

歌尔股份自2005年以来,业务体量发展经历过三个阶段:2005年到2009年营收发展到10亿元规模,主要产品就是声学器件;2013年突破百亿,2010年到2017年从10亿发展到逾250亿营收,主要产品为声学器件和电子元件;2018年到2023年发展到千亿营收,主要产品为智能硬件、智能声学硬件整机和精密组件。

2.第一波增长:十亿营收歌尔声学

从2000年创立,生产驻极体麦克风零部件,到2004年自主研发无线蓝牙耳机实现突破,2006年成为中国蓝牙耳机第一品牌,营收过亿;2007年飙升到6亿多,2008年上市,营收逾10亿。

3.第二波增长:百亿营收歌尔股份

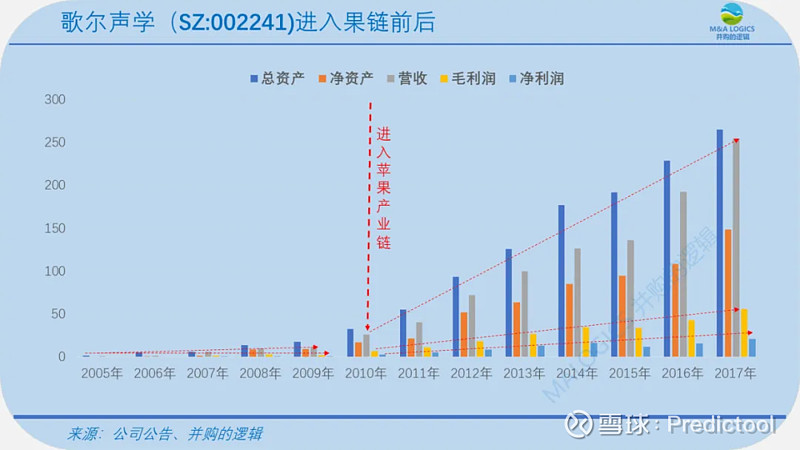

2009年,苹果进入中国。2010年,歌尔声学以其优秀声学产品品质成为苹果供应商,为iPhone、iPad供应扬声器模组、麦克风以及有线耳机等,歌尔迎来了高速发展期。

营收CAGR2010年-2017年达到38.26%,净利CAGR2010年-2017年超过32.40%,高速增长态势下图直观可见。

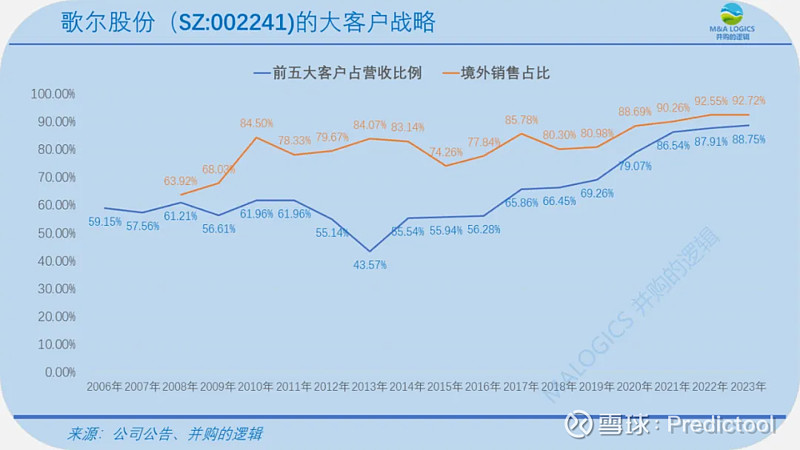

2010年,歌尔声学前五大客户销售占比从56.61%提升到61.96%,而苹果则自此成为歌尔声学第一大客户。2010年,歌尔声学外销比例迅速从2009年的68.03%提升到2010年的84.50%。

2013年,歌尔声学的营业收入突破100亿元,成为名副其实的中国声学领域巨头。

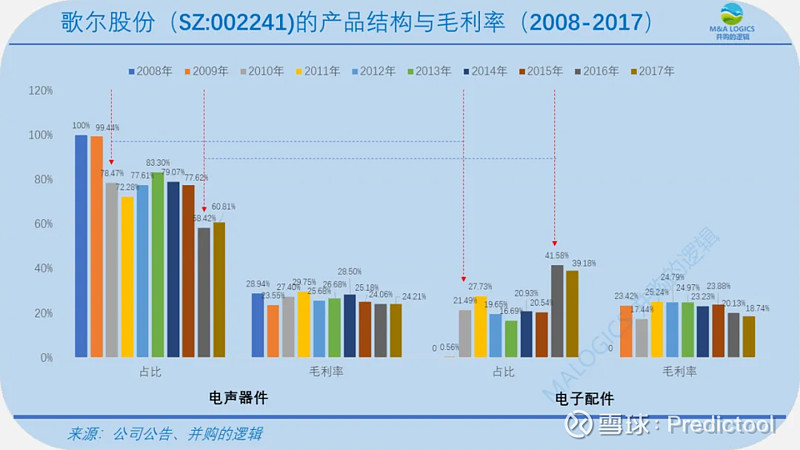

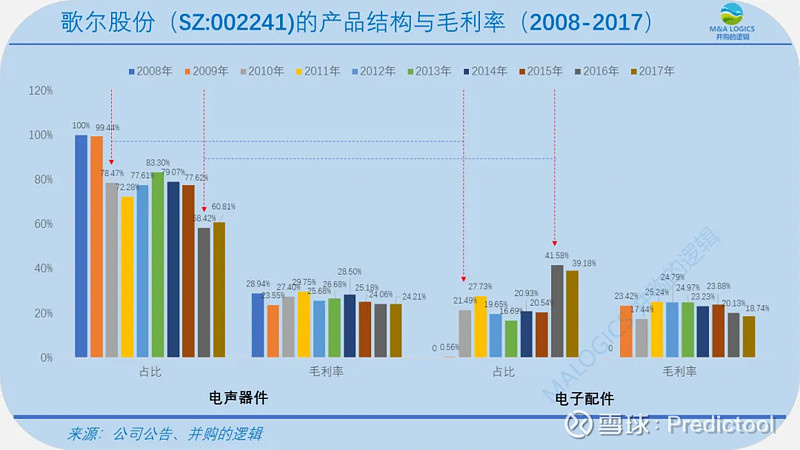

随着次贷危机影响消退,全球消费电子回暖,姜滨也顺势培植产品第二曲线电子配件,2010年电声器件营收20.26%,同比增长84.55%,电子配件营收5.55亿,同比增长8910%。2016年,歌尔声学的产品与营收结构发生比较大的变化,其中电声器件收入占比从77.62%下降到58.42%,电子配件的营收占比上大幅升到41.58%。公司主要的客户是手机、笔记本电脑、电视类等消费电子领域的国际大客户。

2016年6月14日,歌尔声学更名为歌尔股份以明志:歌尔主业从声学电子扩大到消费电子,走向多元发展。

4.第三波增长:千亿营收三大品类

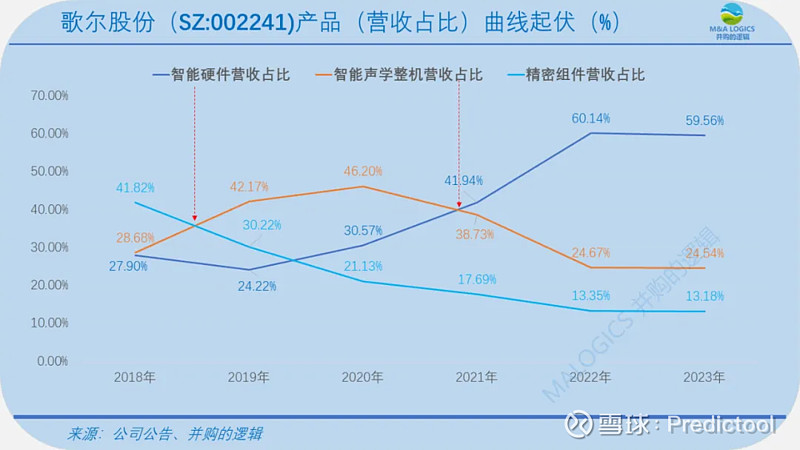

2016年,苹果发布iPhone 7,AirPods横空出世,2018年歌尔股份进入苹果AirPods供应链,并拿下30%的代工份额,成为AirPods的第二大代工厂。由此歌尔股份迎来新一波业绩高速增长,增长态势从下图可以直观看见。

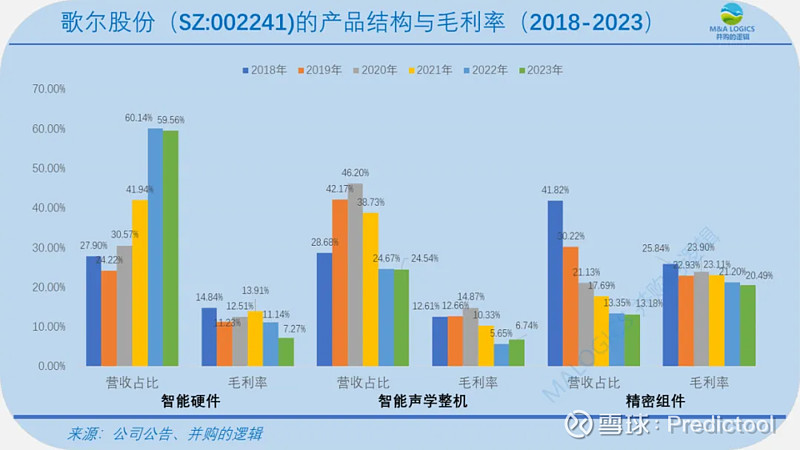

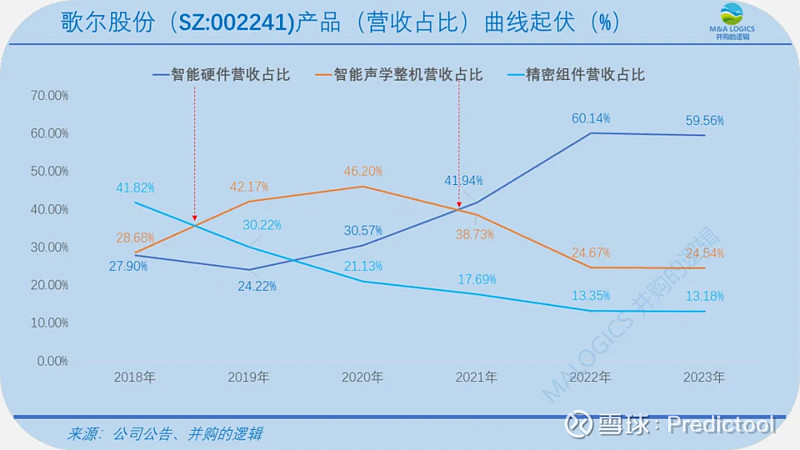

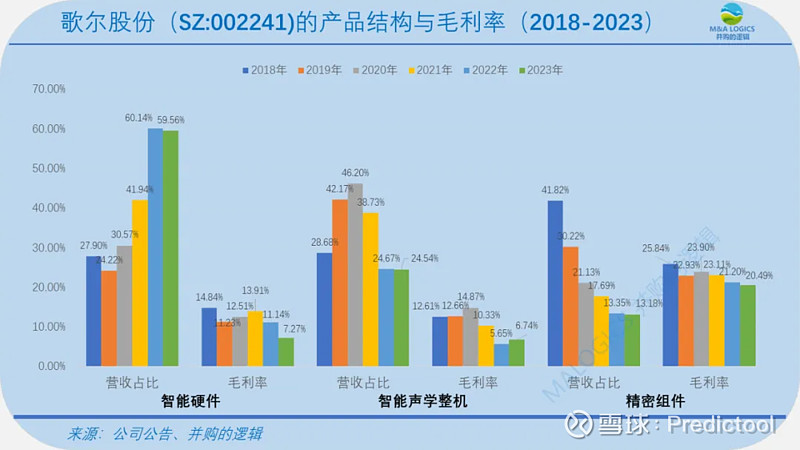

但显然,驱动2018年后歌尔股份业绩增长的主要因素,是精密零组件这一新曲线,而不是AirPods声学整机和智能硬件。精密组件中的微型声学器件、虚拟现实、增强现实、光学、精密制造等领域成长势头昂扬直上,成为更大的业绩增长驱动力。

但到了2021年,智能硬件迅速崛起取代了精密组件成为第二增长曲线,营收占比达到40%以上,2022年智能硬件营收占比跃上龙头地位,超过了智能声学整机的收入占比,歌尔股份在声学硬件整机之外成功开辟了新的第一增长曲线,歌尔股份实现功能产品多元化发展。

III.战略、产品、模式与客户

1.战略三迭代

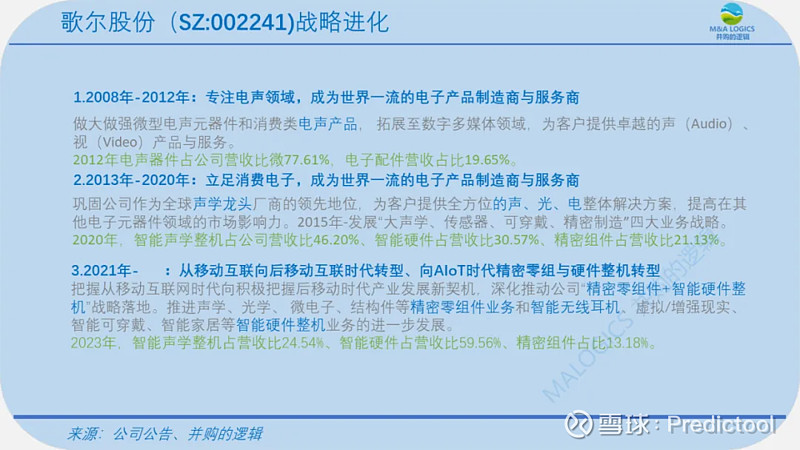

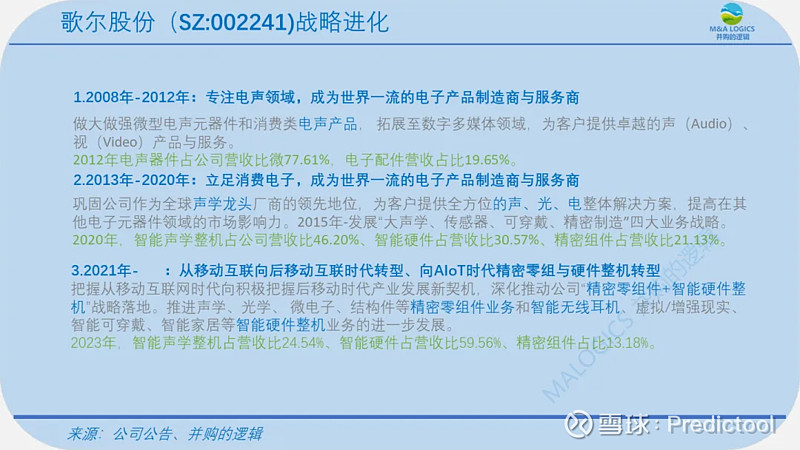

上述三个阶段增长的背后是歌尔股份对市场趋势的判断和相应的战略布局的结果。歌尔股份制定并不断升级自身发展战略与策略,其战略迭代经历了三个阶段:

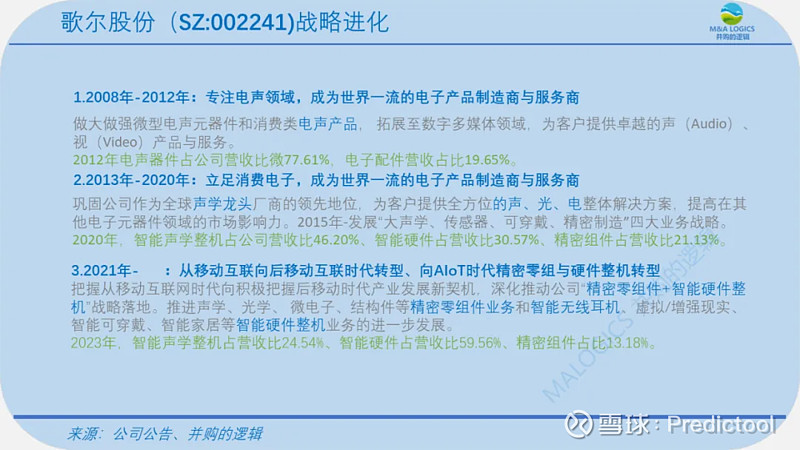

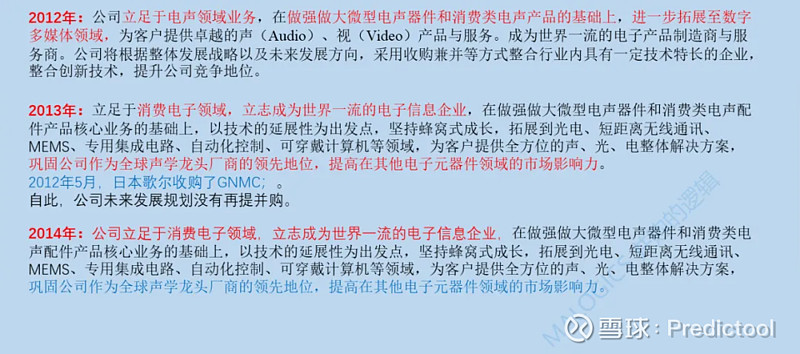

2008年到2012年:专注声电领域,成为世界一流电子产品制造和服务商。

从年报的文字层面,2010年前提“专注声电领域,成为一流”。2010年才明确提出来要成为“世界一流的电子产品制造商和服务商”,增加了一流的修饰对象,从而战略有了明确、更为有力的表达。

2013年-2020年:立足消费电子,成为世界一流电子产品制造和服务商。这期间,有比较明确和清晰的战略定位和目标设定,产品多元化发展。

2021年-至今:向后移动互联网时代转型,向消费电子的AIoT挺进,但不再提世界一流电子产品制造和服务商的目标定位。

2.产品三扩张

与战略相适应,业务层面:第一阶段,产品以电声器件为主,以自主突破研制成功无线蓝牙耳机微突破;第二阶段,以电声器件为主,发展其它消费电子配件;第三阶段,则强调向AIoT时代电费电子零组件和硬件整机迈进。其中,硬件整机产品发展到声学整机、智能穿戴、AR/VR和智能家居等智能硬件整机产品。声学整机作为公司种子产品单列,与其它硬件区别开来,但随着产品多元化发展,其占比相对下降。

3.全球MEMS声学传感龙头

但是,歌尔微声学MEMS产品出货量,在2020年声学传感器市场份额达 32%,居于声学MEMS厂商全球第一位、居于全球MEMS厂商第十位,2021年在全球MEMS厂商中上升到第六位。

4.坚定的大客户战略

同时,歌尔股份的大客户的业务集中度高,即前五大客户营收占比一直保持在65%以上,且持续提升,2023年直达88.75%的新高。这是歌尔股份持续实施大客户战略的结果,聚焦于服务全球科技和消费电子行业领先客户,不断巩固与客户的长期战略合作关系。

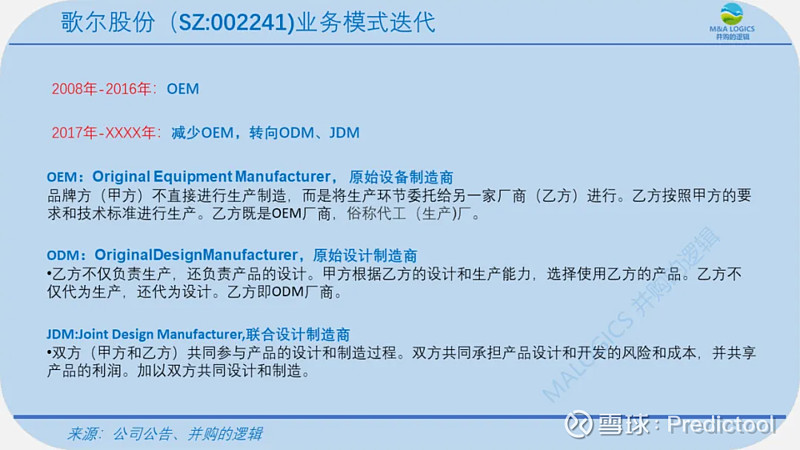

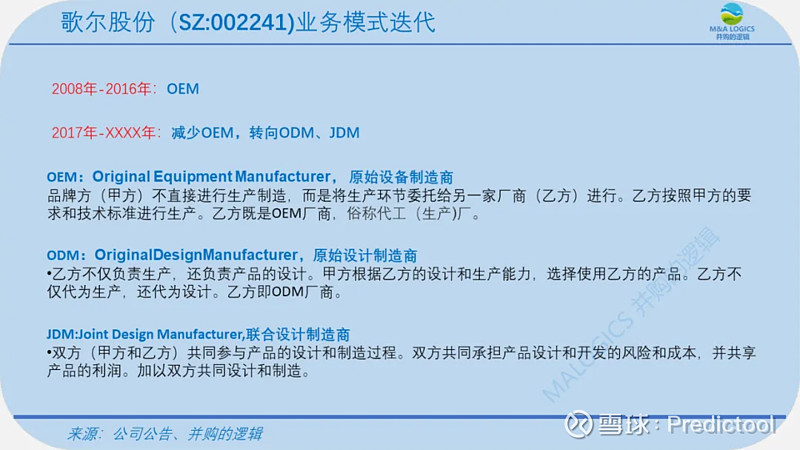

5.推进从OEM到ODM\JDM

随着公司业务发展,客户需求和毛利润率的变化,公司自2017年提出减少OEM(代工)的比例,提升研发成分和价值含量,向ODM/JDM转型。

IV.被赶超、被甩开

歌尔股份保持了高增长,但在行业中,还有比歌尔股份发展更快的,而且是“打上门来”的竞争对手,这就是立讯精密。

1.歌尔股份领先发展

但在2018年前,歌尔股份一路领先发展。

姜滨1996年开始创业、2001年再创业,王来春1999年开始创业。

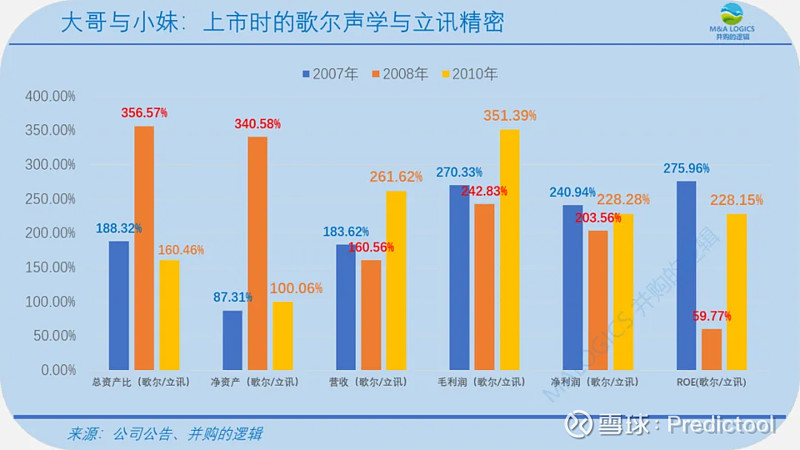

歌尔声学2008年上市,发行市值22.55亿,立讯精密2010年上市,发行市值50.44亿。

歌尔股份2010年凭长期自主创新和积累进入苹果产业链后,立讯精密在2011年通过收购苹果供应商跨越式进入了果链。

两者都是消费电子领域上市公司,前后脚创业、前后脚上市。

尽管有先后,但在2017年前两家企业的产品是平行的,一个做链接器、一个做声学器件,并不直接竞争。而且在2017年前,歌尔股份业绩一直领先。

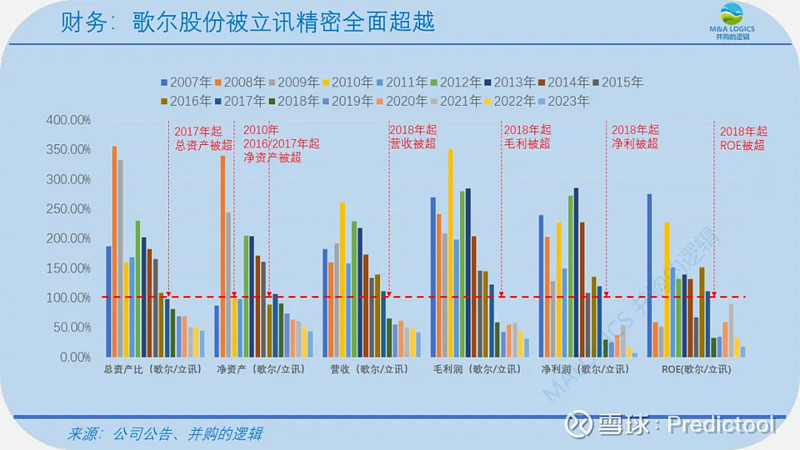

2007年,歌尔声学上市前,除了净资产外,业绩全面超过立讯精密,是后者的两倍多,2008年歌尔声学上市、资产规模更是迅速扩大;2010年立讯精密上市,两者总资产和净资产持平,但歌尔股份的营收依然是立讯精密的2.6倍、毛利是立讯精密的3.5倍、净利是2.3倍、ROE为其2.3倍,可以说是遥遥领先。

2.立讯精密大反超

但2017年后情形不一样了,立讯精密直接杀进了歌尔声学立业的声学领域,一度拿下了果链TWS的全部业务。而且,自2017年后,立讯精密在财务和市值层面开始全面超越歌尔股份。随后一发不可收拾,营收差距的喇叭口不断拉大,到2023年立讯精密的营收规模2319亿元,是歌尔股份986亿元的近2.4倍,营收规模的倍比,完全颠倒过来了。

2021年年初,立讯精密市值近4500亿元,达到最高市值。2021年底,歌尔声学市值近2000亿元,达到最高市值;如今歌尔股份市值630亿上下,立讯精密2600亿上下。

2018年来,歌尔股份相对于立讯精密业绩呈现全面、断崖式下跌。从总资产、净资产、毛利润、净利润、ROE,资产规模、盈利能力、投资回报、到市值,不仅被全面超越,而且被拉开很大的距离,各指标都不到立讯精密的一半。

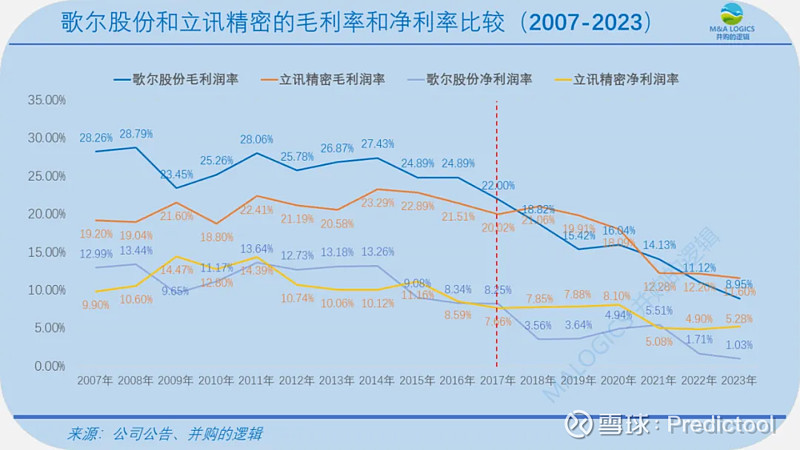

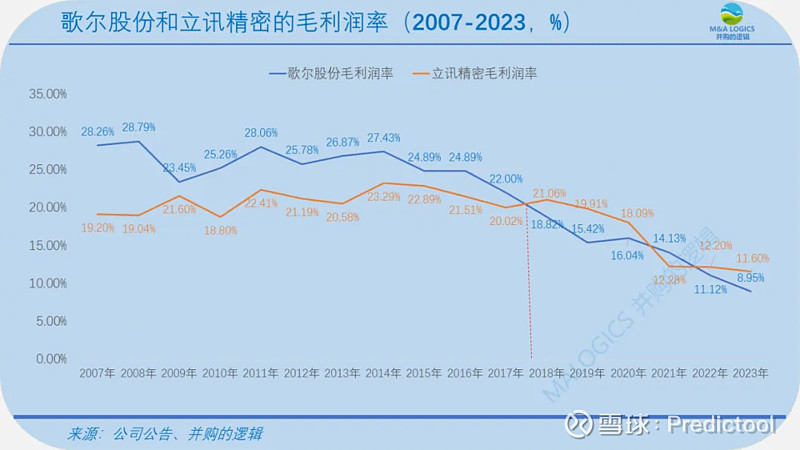

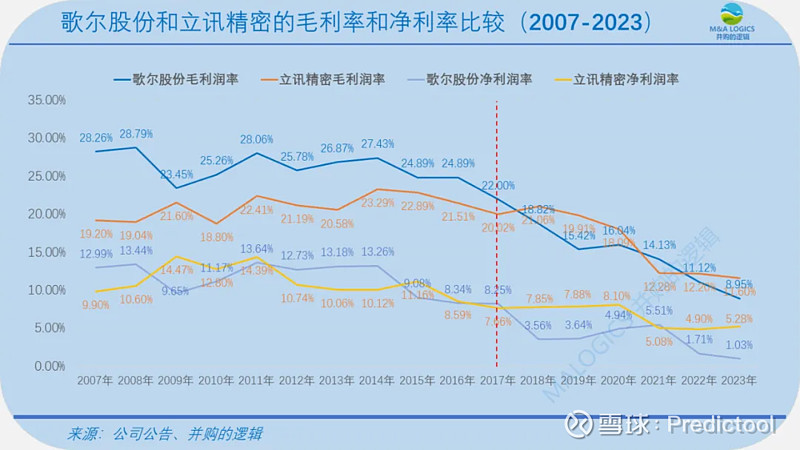

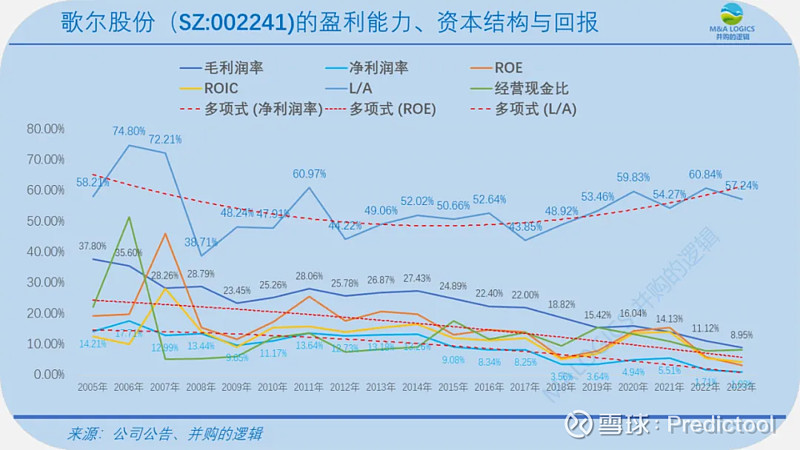

不仅如此,2018年后,歌尔股份的整体毛利润率逐渐低于立讯精密、净利润率也如是。

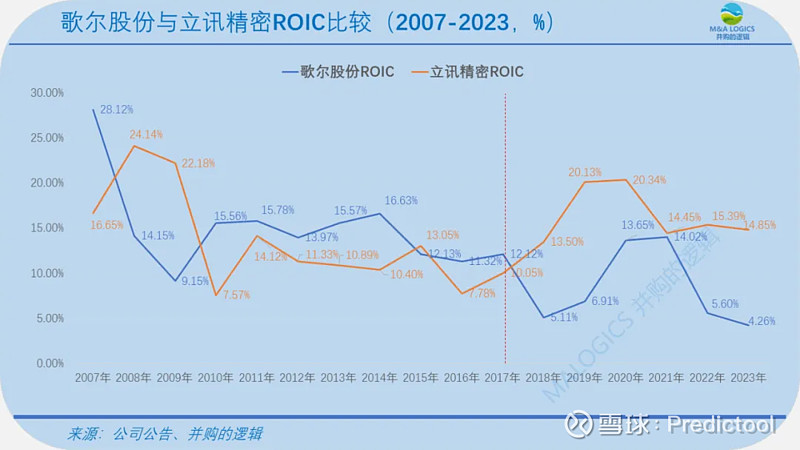

同时,立讯精密的ROE在2018年也开始高于歌尔股份。

立讯精密的ROIC在2018年也开始高于歌尔股份。

真是天翻地覆。

V.为什么?

财务是结果,战略和业务层面种下的果。

那么立讯精密发生了什么,歌尔股份什么没有发生,才导致了这么大的赶超和悬殊?

1.战略定位

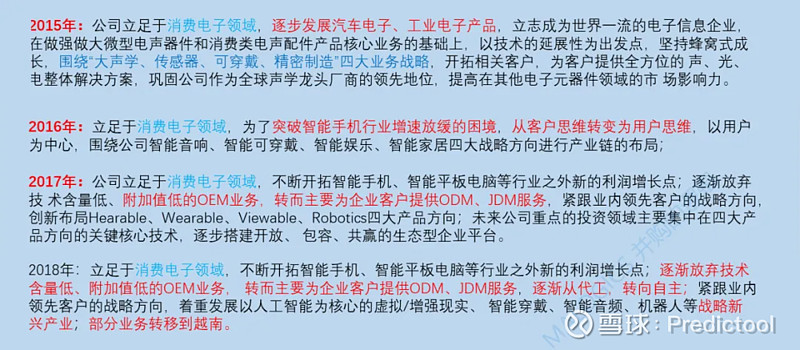

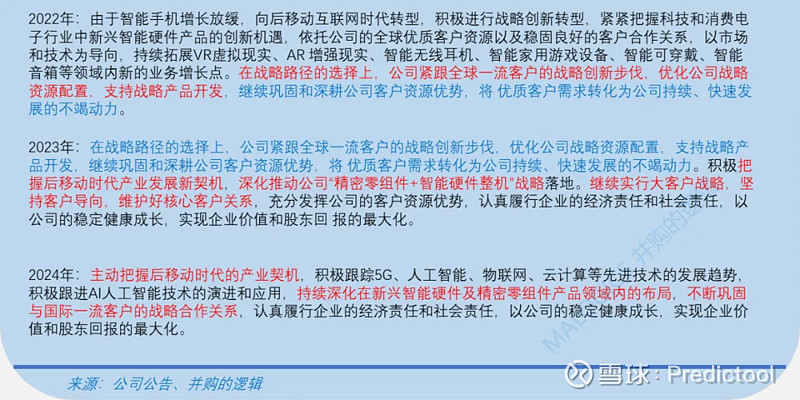

(1)歌尔股份。上市以来,歌尔股份的战略经历了三个阶段,即:2008-2012年,专注电声领域,成为世界一流的电子产品制造商与服务商;2013-2020年,立足消费电子,成为世界一流的电子产品制造商与服务商;2021年起,从移动互联网向后移动互联网时代转型,向AIoT时代零组件与硬件整机升级。

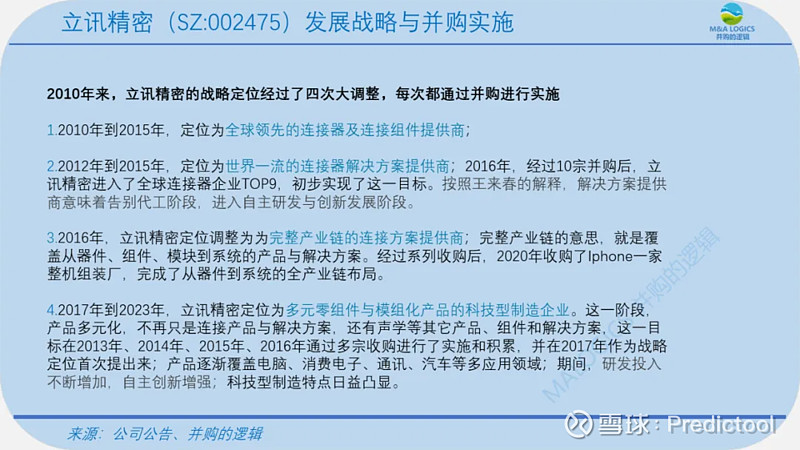

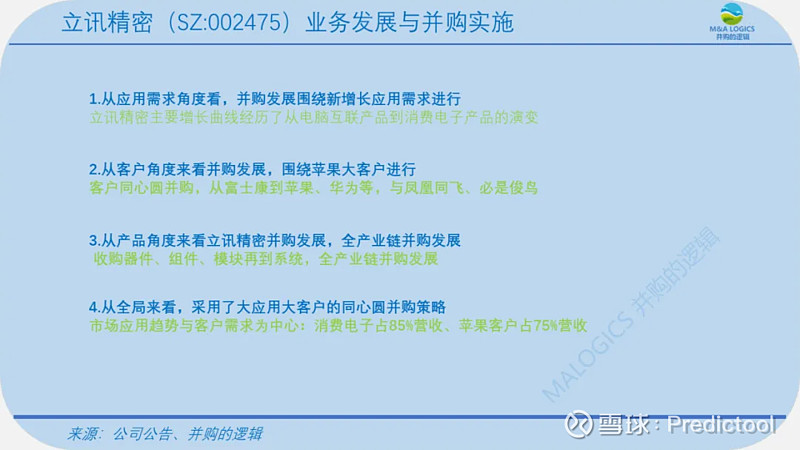

(2)立讯精密。上市以来,立讯精密的战略经历了三个小阶段的进化,即:2010-2015年,成为全球领先的连接器及连接组件提供商;2016年,定位为完整产业链的链接方案提供商;2017-2023年,多元零组件与模组化产品的科技型制造企业。

(3)战略比较。

战略前景不一样。未来发展方向上,两者都看好智能这个方向,歌尔股份把AR/VR和AI视为未来的方向,明显偏虚拟和智能;而立讯精密把通讯和数智视为未来的方向,明显偏信息和数智方向。歌尔股份看到的是消费电子领域智能硬件发展机会,而立讯精密看到的是人工智能和通讯,AI算力硬件方向。

战略前景的进度不一样。歌尔股份的战略演进,主都是在消费电子领域的品类拓展和技术升级;但立讯精密的战略演进,以消费电子为主,从消费电子延伸到了工业、汽车和医疗领域。虽然歌尔股份也曾提及过汽车等领域,但外界并未轻易见到可见的结果。立讯精密的应用领域显然更为宽广、结果也已经更加可见。

战略的产业链和价值链长度不一样。从表述上,立讯精密,先实现从连接器器件、零组件到整机全产业链布局,体现了垂直一体化制造的穿透力和全产业链一体化价值的关注;而从消费电子到工业和汽车电子广领域布局,体现了水平多元化的边界拓展。从表述上,歌尔股份声学传感器、从声学组件到智能声学整机,也是垂直一体化,但较之立讯精密的到iPhone整机的产业链和价值链更短,因而对大客户的绑定相对更弱、服务深度相对更浅。

2.业务发展

(1)歌尔股份强生产思维

最初,歌尔声学只有电声器件业务,占比100%,2009年前都专注于电声领域发展。

2010年,开始拓展到消费电子,布局数字多媒体,除了声学产品与服务外,开始拓展视觉产品与服务。这一业务策略持续到2012年。

2013年,拓展到光、电领域。

2015年,发展工业电子、汽车电子。

2016年,定位智能音响、可能可穿戴设备、智能娱乐、智能家居。

2017年,提出走出代工。提出布局听、穿、视、机器人四大布局。

2018年-2019年,提出AR/VR、智能穿戴、智能音频、机器人新兴产业。

2020年,智能装备替代了机器人。

2021年,智能硬件替代了智能装备。

2022年,没有了智能装备。

2023年,精密零组件、智能硬件整机

这种业务划分,从措辞上,是显著的强生产思维,也注重产品和客户思维,但相对是弱产品思维,弱客户、弱应用思维,尤其是同资本市场的链接力是间接的。

(2)立讯精密强市场(客户、应用)思维

立讯精密的战略布局下,也强调制造思维,从器件、组件到整机的垂直一体化和价值链延伸,是这种思维的体现,但非常重视应用需求引导,应用需求引导下更为重视大客户策略,紧密围绕大客户的需求来布局产能,客户跟随策略更为坚定彻底。

当然,这种比较是相对的,并非截然不同,而是让人从字面读到那么一些些差异的气味。

(3)业务发展比较

歌尔股份和立讯精密的各自业务发展方向与各自初始能力和初始产品紧密相关。歌尔声学时,自主研发了无线蓝牙耳机,因而具有较高的毛利润率。立讯精密一开始就从代工起家,开始毛利润率相对低。

但2018年后,立讯精密的整体毛利润率超过了歌尔股份。

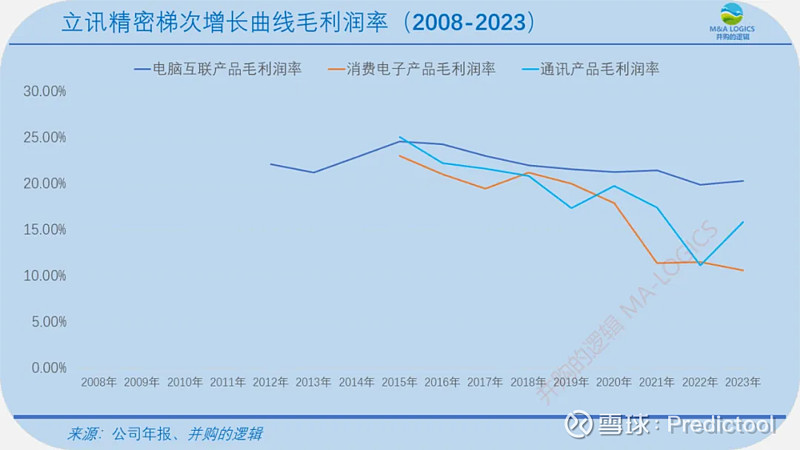

不过,立讯精密产品中毛利润率最高的依然是早期的产品即电脑互联产品,毛利最低的是消费电子。

但从营收占比上,立讯精密的消费电子业务上升最快、占比最高,电脑互联产品下降最快,占比最少。

即,在立讯精密一侧:即消费电子毛利率持续下降,但体量发展很快,是新增长点;而传统的电脑连接器毛润率相对高,但规模增长乏力。

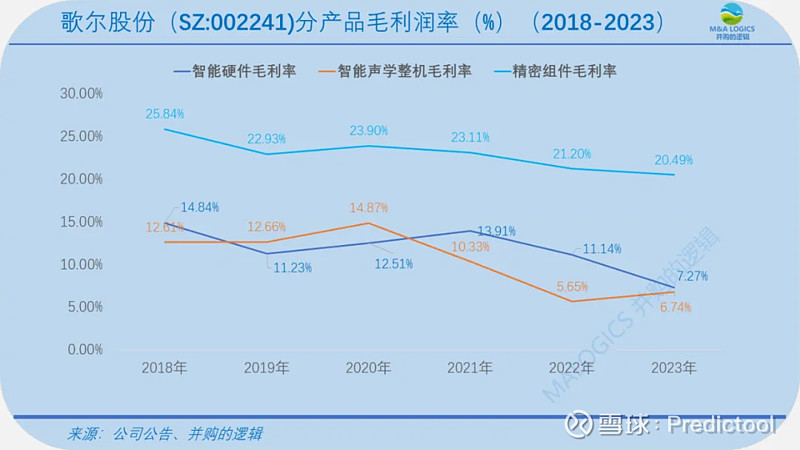

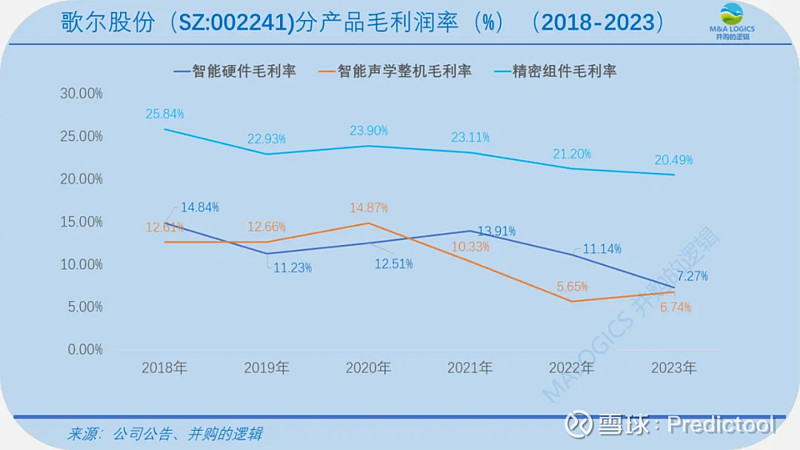

而在歌尔股份一侧:最为经典的智能声学整机毛利润率已经下降到三类产品中最低的,声学整机营收占比持续下行,2017年下降到60%,2023年下降到24.54%;而精密组件的毛利润率最高,但营收占比也下降。

新发展的智能硬件的毛利润率也接近最低,其营收占比在持续上升,已经达到60%的营收占比。

这带来了歌尔股份整体毛利率下行的压力。即,新增张曲线毛利率低,体量上升快。

不仅如此,歌尔股份早期开辟新增长曲线电子配件毛利率也比同期电声器件的毛利率明显低6%左右,其比重也经历了不断上升,到2017年达到39.18%,成长为增长第二曲线。

这一特点与立讯精密一样,即新增长曲线呈现出低毛利、大体量的特点,没有出现规模化带来的边际成本降低的效应。

这是为什么呢?

(4)经营与管理差异

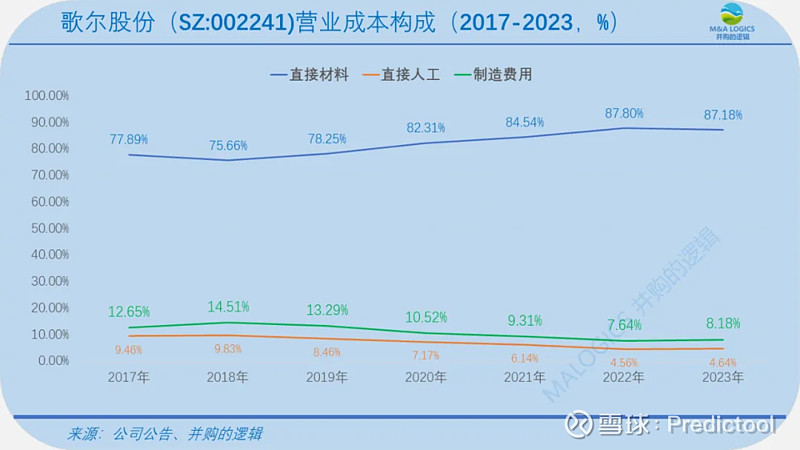

毛利率下行是营业成本上升的直接结果。从歌尔股份的营业成本来看,主要是直接材料费用占比提升,在过去7年里,从77.89%持续提升到87.18%,提高了近10%。尽管同期,人工费用下降了一半,从2017年的9.46%下降到2023年的4.64%;制造费用从2017年的12.65%下降到2023年的8.18%。

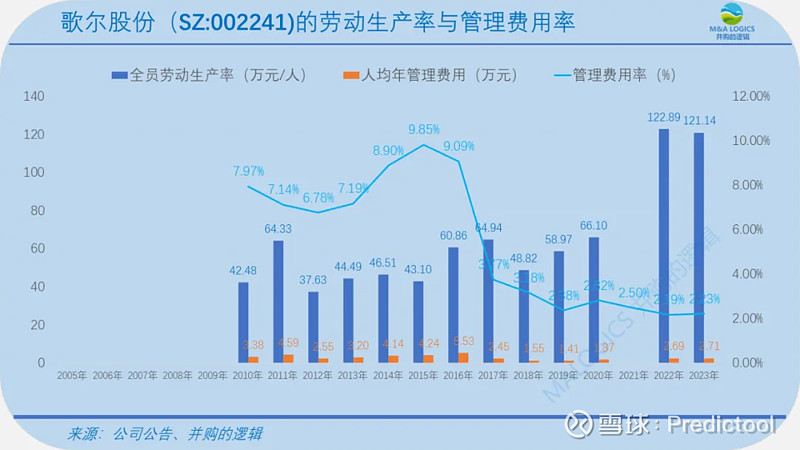

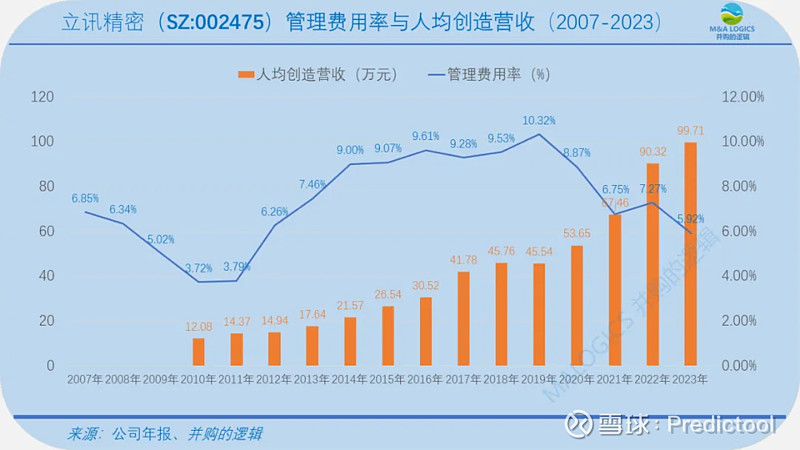

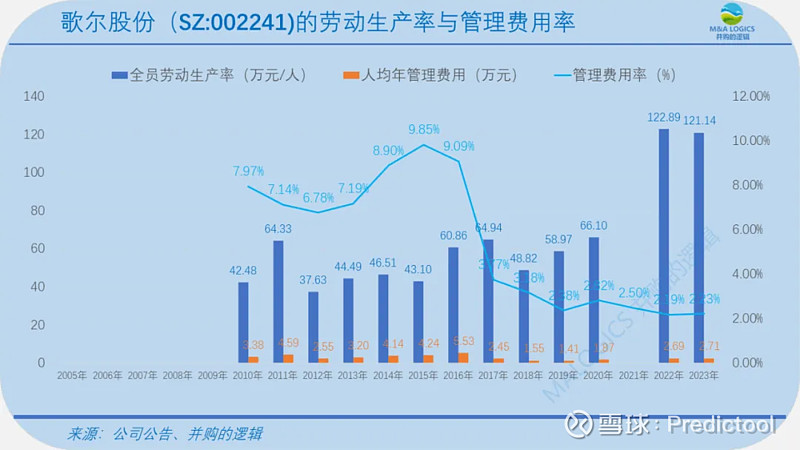

于此同时,在营业费用方面,歌尔股份的管理费用率从2017年的3.77%下降到2023年的2.23%,同时人均产销率额从2017年的64.94万元上升到2023年的121.14万元。

歌尔股份的人效大大超过立讯精密。2017年立讯精密的人均产销额为41.78万元,低于同期歌尔股份的64.94万元,低36%;2023年为99.71万元,低于同期歌尔股份的121.14万元,低18%。

立讯精密的管理费用率:2017年为9.28%,高于歌尔股份的3.77%;2023年为5.92%高于歌尔股份的2.23%。

立讯精密2023年员工数232585人,歌尔股份2023年员工人数81370人,立讯精密的员工数是歌尔股份的2.86倍;立讯精密的人均产销额是歌尔股份的82.31%;立讯精密的营收是歌尔股份的2.35倍。

简单粗糙地说,人均产销率低的立讯精密的业务大体量是堆人堆出来的,业务需求大,员工多。而歌尔股份管理费用率相对低,人均产出额相对高。

但结果是,2018年来,歌尔股份的毛利润率和净利润率都低于立讯精密。

难道是,立讯精密体量大的规模效应?

3.业务模式

歌尔股份以自主研发而崛起,而立讯精密出生即代工。后来都成为苹果的代工厂,然后都强调走出代工模式,但立讯精密更早提出。立讯精密2011年进入果链代工,在2012年即提出来向解决方案提供商转型,而歌尔股份2010年进入果链代工,但到2017年才提出来从OEM逐步向ODM\JDM转型。这可能是2018年后,立讯精密整体毛利率相对居于高位的重要因素。

4.研发投入

从研发投入和重视角度,歌尔股份虽然是自主研发突破起家,并购发展特点也注重技术产品的收购,但从实际研发投入额度和研发投入率来看,立讯精密更为重视研发。

5.大客户策略

歌尔股份的前五大客户占业务比为88.75%;而立讯精密的大客户战略做到了极致,光是来自苹果客户的营收占了公司营收的75%,立讯精密的大客户不少,但苹果一家独大,可以说立讯精密的大客户策略执行到了极致。这与立讯精密从器件、组件到苹果整机的扩张逻辑和策略有关,深度服务、深度绑定大客户。

6.并购发展运用不一样

两家企业都运用了并购发展的策略,但两家企业的运用程度大不一样。这成为立讯精密赶超和甩开歌尔股份的关键策略,也是两家企业发展策略最大的区别。

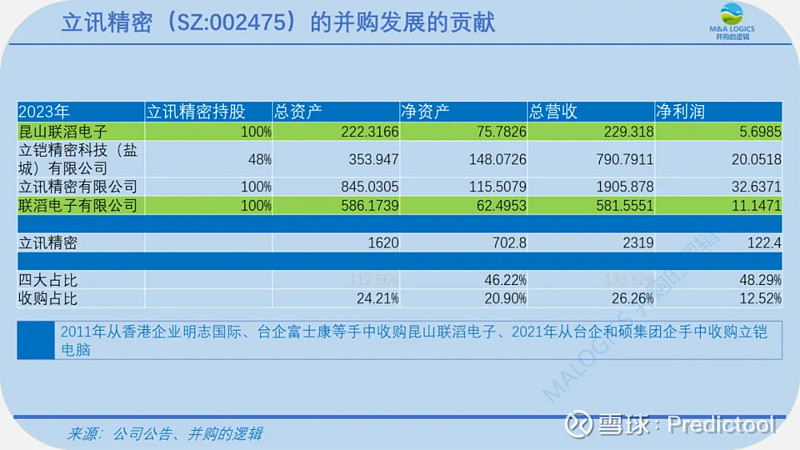

VI.立讯精密并购发展

1.收购联滔电子挺进果链

歌尔股份2010年向果链供应声学组件、有线耳机,是自主创新、经年积累的看家本领。

立讯精密是2011年通过收购昆山联滔切入苹果供应链,为其提供连接线、iPad内部线、MacBook电源线、Apple Watch无线充电/表带、MacBook Type-C以及iPhone转接头等。链接线等链接器件也是立讯精密起家的产品。

但在切入果链这件事情上,立讯精密选择了直接收购果链企业,即即买即供,而不是改造自己已有的产线,进行内部消化和吸纳,主打一个快、有效。

而且,立讯精密收购的联滔电子切入果链,构成了当下核心收入和利润来源,这也就是说这宗收购不仅收购了产能,还直接收购了客户、营收和利润。

这比之纯收购技术、研发扩产、改造产线来得快,即不用研发和改造产线,大大缩短验厂的时间,即买即供。

2011年到2016年间,尽管立讯精密和歌尔股份都进入了果链,但双方产品是平行的,一个做连接器为主、一个做麦克风、扬声器、耳机为主,并不发生竞争,这时候,立讯精密并购发展的优势尚不显著。

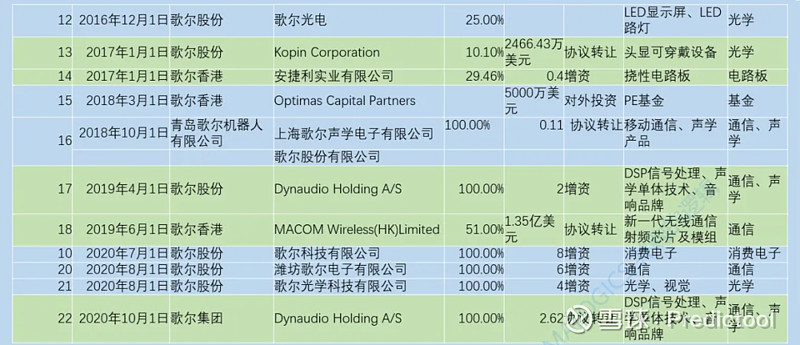

2.收购美律进军TWS

2016年,苹果发布iPhone7带来一个新的变局。

立讯精密抓住了这个变局的机会。

2016年9月8日,iPhone7推出,砍掉手机上的3.5mm耳机孔,采用了无线蓝牙耳机AirPods替代。起初苹果选定的供应商是台企英业达,然而英业达并没有意识到小小的AirPods会有之后的千亿市场规模,因而响应迟缓。歌尔声学是大陆蓝牙无线耳机第一品牌,自主研发突破,但没有及时看清楚AirPods的未来前景,没能前瞻做好布局,或者看到了但启动起来慢。

但立讯精密的反应不仅是迅速的、而且是与苹果同步、处于行业前瞻的地位。作为苹果产业链主要供应商,立讯精密前后通过三次收购,提前入局、并巩固局面,拿下AirPods的组装权、一度拿下全部份额。

2015年12月,立讯精密下属境外全资子公司以8亿元参与认购台湾地区上市公司美律实业定向增发的普通股6,300万股。投资完成后,立讯精密间接持有美律实业25.40%的股权,成为其最大单一股东。事后来看,这一前瞻战略性布局,与立讯精密和苹果的紧密合作分不开。

美律实业创立于1975年,2000年台湾地区股票上市,为全球著名的电声领导厂商,早期主要为苹果MacBook提供扬声器模块。其产品包含耳机、扬声器、麦克风、辅听器及电池产品等,应用涵盖行动通讯、视听娱乐、计算机周边、智能家居及医疗保健等各大领域,全球共11个厂区及分支机构。

继拿下美律实业第一大股东地位后,2016年9月,立讯精密旗下全资子公司以5.3亿元投资美特科技(苏州)有限公司,投资完成后,立讯精密间接取得苏州美特51%股权。苏州美特是美律实业的全资孙公司,主要产品包括耳机系统、扬声器、微电机麦克风等微型电声器件,合作客户包括苹果、谷歌、华为等。

此次投资让立讯精密切入具有较高行业壁垒的声学器件领域,用并购发展外展手法,在美律实业的母子公司进行战略绑定,在歌尔股份的主领域迅速实现赶超发展。

此后,在2017年3月,立讯精密旗下全资子公司又以6,859万元收购了惠州美律51%股权,以125万元收购上海美律51%股权,进一步布局声学组件业务。

一连四宗并购,平地起高楼,控制了TWS耳机产线后,立讯精密零部件与组件生产与供应经验,叠加高良率,2017年,立讯精密迅速成为AirPods组装代工厂。

不过,美律实业或者美德并没有进入立讯精密净利有重大影响的子公司或者控股公司的序列,说明虽然立讯精密拿到了AirPods60%的份额,但对于立讯精密的营收和净利构不成核心影响,但是,这对于歌尔股份的竞争性影响是战略性的。

3.超越歌尔股份

才反应过来的中国声学龙头企业歌尔股份于2018年才进入AirPods供应链。(声学领域)后发而先发(拿下果链订单)的立讯精密逐渐成为AirPods主要供应商,而后发的歌尔股份最终成为AirPods的第二大代工厂,拿到30%的代工份额,立讯精密依然占据60%的代工份额,两者相差一倍。

歌尔股份迅速被立讯精密拉开差距,两者业绩发展呈现出一个喇叭口。

2022年底,由于交付品质问题,歌尔股份又丢掉了33亿美元的订单,立讯精密由此取得所有订单,成为AirPods Pro 2独家组装厂商。

作为全球和中国声学龙头的歌尔股份,在AirPod一役中被瞬间赶超,被声学外行颠覆,冲击是巨大的,歌尔声学有自主深耕、有产品思维,而立讯精密重视并购发展、有资本竞争思维。

成熟的制造业企业和成熟的制造业企业家,以制造为底色,都具有跨界管理业务的能力,都是在资本层面展开竞争和资源配置。

立讯精密的超越不是2018年突然发生的,而是前瞻布局的结果,这一超越也不是局部的,而是全面的。

到了2023年,歌尔股份营收、毛利、净利、市值分别只有立讯精密的42.51%、32.97%、8.33%和25.08%,即营收不到一半、毛利只有三分之一、净利不到一成,而市值只有1/4。2023年,立讯精密的收入中88.75%来自消费电子,其中有75%来自苹果一家企业,只有剩下13.75%来自其它消费电子企业。这进一步凸显了,收购美律产生的巨大影响。

体现在长期上,上市以来各自增长率已经大不一样。2018年后,歌尔股份与立讯精密的差距迅速拉大、拉大。

财务指标的全面相对下滑,是表象,背后是业务的布局和结果。其中,立讯精密领先发展,关键是深度服务和绑定了全球消费电子一哥苹果,而其深度服务和绑定苹果的策略,简单概括就是并购发展,要什么买什么,买买买和整合能力。

VII.歌尔股份的并购发展

歌尔股份也采用并购发展策略,但歌尔股份的并购发展与立讯精密大不一样。

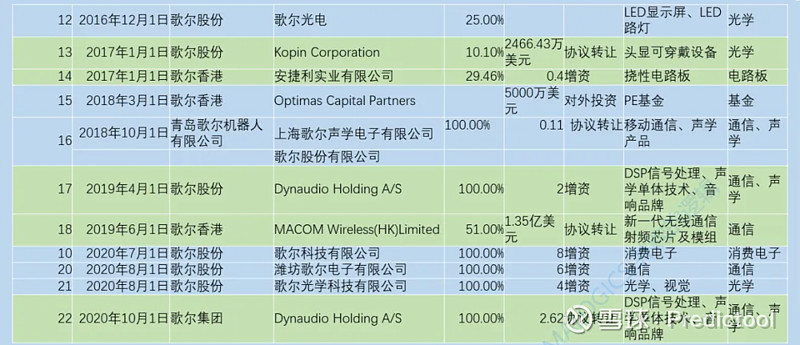

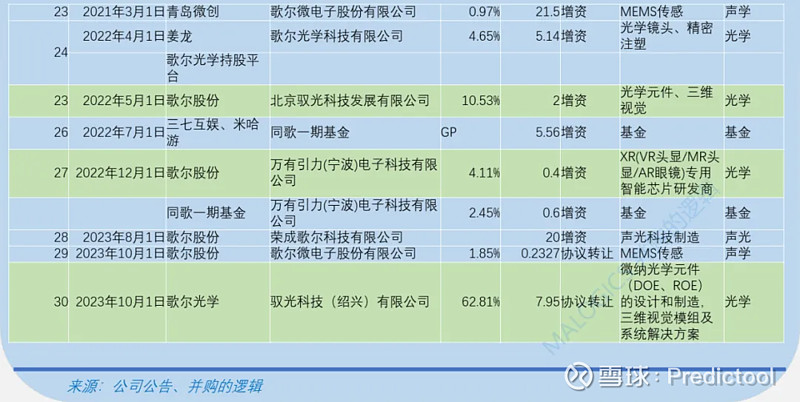

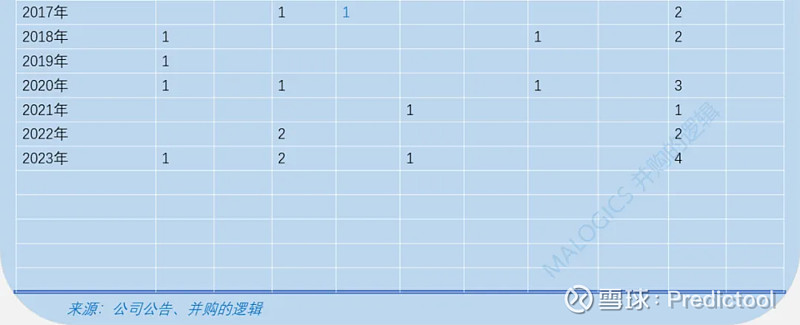

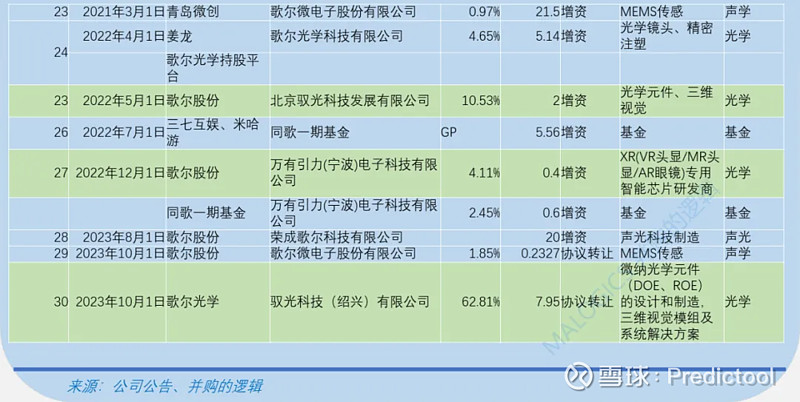

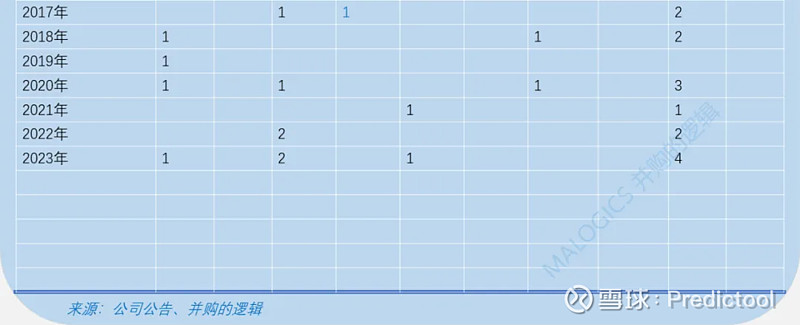

歌尔股份大大小小一共进行了30次收购,其中13宗交易是对外部标的的收购,其余17宗是集团内部消化式收购。下图中浅绿色背景的交易为外部标的的收购。

其中,发生在声学领域的收购12宗、光学领域收购10宗、通讯物联网领域收购6宗、传感领域收购2宗。近些年光学领域的并购最多,这体现了歌尔股份的布局。其中,传感领域的两宗并购,与分拆歌尔微独立上市有关。从收购角度来看,未来歌尔股份有可能在通讯领域发力。

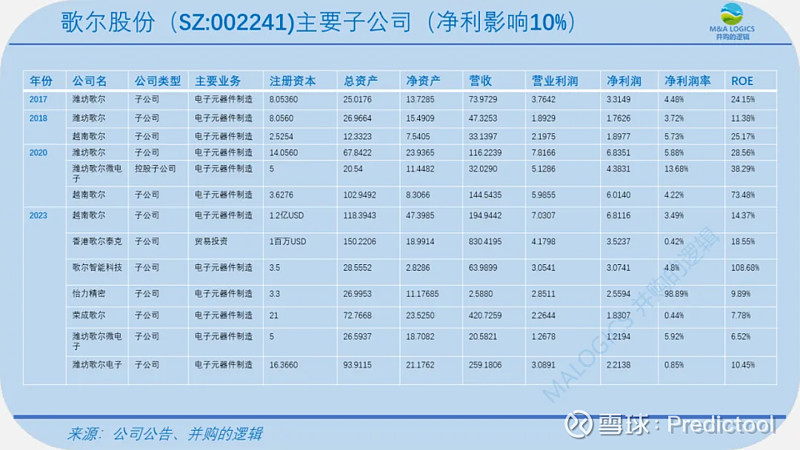

尽管,歌尔股份也通过收购来布局业务,但在歌尔股份对净利影响10%的子公司中,没有一家公司是并购来的。

而相比之下,立讯精密四家重大影响的子公司中,有两家是收购来的,收购的标的贡献了系统重要企业中1/3的的净利规模。

歌尔股份也重视并购方式推进公司战略落地,但歌尔股份的并购发展与立讯精密有重大区别。

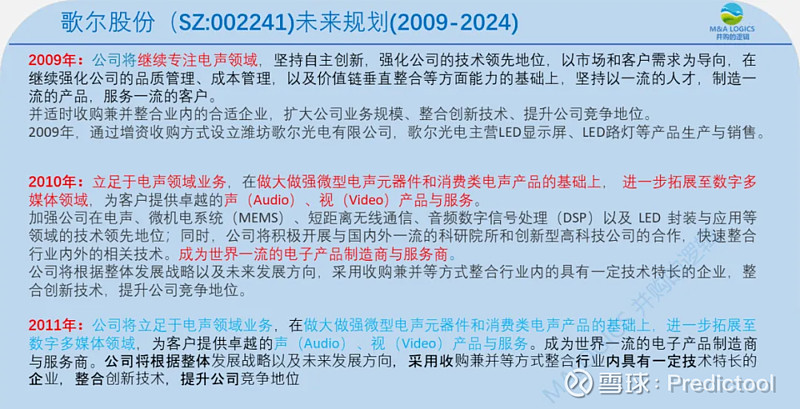

首先是,歌尔股份并购也不少,而且超过立讯精密并购交易宗数,但其对外并购不多,其收购主要是吸纳集团内部的小公司,集团自主创新、上市公司体外孵化,内部消化,较少具有开放创新或者外延发展的特点,真正的外延发展的并购不多。

其二是,歌尔股份并购交易的规模体量都很小,主要属于买技术的类型,而不是收购有规模商业化的技术和产品的类型。

其三是,并购发展在竞争层面的烈度弱一些,并不是竞争发展的关键策略,而是前瞻布局多一些,更具有前瞻性。

其四是,歌尔股份逐渐重视并购发展。歌尔股份的并购发展从2009年到2013年,是说的多干的少;然后是2014年到2023年,是说的少干的多,2023年收购了一宗大的,近8亿元的驭光科技。

VIII.连摔两跤

除了并购发展的运用与深度不一样外,歌尔股份出现过两次业绩摔跤,大大影响了市场对其评估。

从增长曲线可以看到,2017年和2023年,歌尔股份营收和净利都出现了短暂的绝对营收额的下行。

实际上,这两次下滑是歌尔股份前行路上“摔了两跤”。

2017年下滑

2017年,歌尔股份实现营业收入237.5,0588亿元,同比减少6.99%;净利润8.6772亿元,同比减少59.44%。业绩下滑主要来自四个方面:(1)智能手机行业出货量下降;(2)电声器件领域竞争加剧;(3)新布局业务处于良率爬坡阶段;(4)虚拟现实市场处于调整期等因素。

同时,在行业竞争方面,受到三大挑战:(1)智能手机市场品牌集中度日益提升(业务向少数大客户集中了,竞争客户更为激烈);(2)电声器件市场的挑战主要来自竞争对手对大客户业务的抢夺、客户对高规格产品的采购意愿(竞争对手在抢大客户)、原材料市场价格的变动等;(3)智能硬件市场挑战主要来自消费者对新型智能硬件的认可度、市场培育的成熟度、软件等生态的成熟度等(市场有待打开)。

概括为一句话,在行业变局中,歌尔股份的竞争起来吃力。

2023年下滑

2022年11月,歌尔股份代工的AirPods Pro 2良率不达标,丢失了苹果33亿美元的订单,这直接导致了2023年歌尔股份业绩下滑。

但公告给出2023年业绩下滑理由是:(1)受全球经济复苏乏力、欧美主要国家加息等因素影响,全球消费电子行业终端需求不足,部分新兴智能硬件产品出货量低于预期,给公司的营业收入和盈利能力带来了不利影响。此外,(2)公司业务结构有所变化,毛利率相对较低的智能硬件项目营收占比短期内有所提升,进而影响了公司的综合毛利率(问题是为什么多产销低毛利产品,而没能多销高毛利产品呢)。在上述因素的共同作用下,公司在报告期内的营业收入和净利润出现了一定程度的下降。

沉重的摔跤

第一跤后,歌尔股份很快扭转局面;第二跤后,歌尔股份扭转起来比较吃力,2024H1实现营业收入403.82亿元,同比下滑10.6%;归母净利润12.25亿元,同比增长190.44%。不过,净利的同比大增与2023年同比大幅下降79.71%有关系,也就是还没有恢复到2021/2022年上半年的分别为17.31亿元和20.79亿元净利规模。

但是,第一跤后,立讯精密迅速赶超了歌尔股份,第二跤,发生在两者的增长差距迅速拉大的时候,更加有利于竞争。

此外,歌尔股份在两次培育新增长曲线的时候,都出现低毛利产品体量大增的情况,影响了公司总体毛利润率。

没有对比,就没有“伤害”,外因是通过内因起作用的,如果对比一下立讯精密,增长从来没有出现过下降,即使是2023年,也只是增速下调、但增长依旧,而歌尔股份是营收绝对额下降,警钟已经敲响。

就如歌尔股份姜滨说的,优秀者死,卓越者生。

VX.各奔未来

1.战略定位

歌尔股份,实现了声学MEMS领域全球第一、MEMS企业全球第九的市场地位,曾定位为世界一流的电子产品制造与服务商;目前定位为精密组件+智能硬件整机的业务方向,但没有提出市场地位和体量的目标。

立讯精密实现了在全球连接器企业市场地位位居第九,曾定位为世界一流的连接方案提供商。目前定位为多元零组件与模组化产品的科技型制造企业,但没有提出市场地位和体量的目标。

两家企业都有很强的代工制造色彩,都在往研发驱动上转型努力,但低毛利率的业务能力挺难为研发提供多大的支撑,研发驱动发展的转型是逐渐的积累式的。

2.业务发展

未来一段时间:歌尔股份着眼于后移动互联网时代的虚拟硬件与智能硬件;立讯精密着眼于通讯和AI的算力硬件;歌尔股份依然主要在消费电子领域耕耘,在汽车工业领域拓展乏力,立讯精密立足消费电子,继续大力拓展汽车和工业应用。

3.市场策略

都把大客户上升到战略层面。都盯住全球消费电子领域龙头企业,沿着这个思路,未来都要定位汽车、工业和医疗领域的电子龙头企业。大客户砍单,是自己本领不够,本领不够大客户风险就放大,本领不够小客户的风险一样不会少。大客户策略必须坚定不移、只有继续深耕的份,没有松弛的份,谁明白谁懂。

歌尔股份境外收入占比超过92%;立讯精密的外销收入占比也是近90%。全球消费电子龙头和客户在海外。

4.经营管理

歌尔股份人效比立讯精密高不少,人均产出值高,但是差距在大幅缩小。歌尔股份的管理费用率比立讯精密低不少,管理高效,差距也在小幅缩小。

目前,全球消费电子龙头依然是苹果、OCUULUS等;两家企业近90%的业务来自出口,随着华为、小米等中国本土消费电子的崛起,可能会带来新的变量,国内消费电子龙头的客户地位有可能上升。

5.资本运营

过去的经验呈现出来的特点:立讯精密偏好并购有业务体量的成熟产品企业,重视客户资源的收购;歌尔股份偏好于技术产品收购,不重视客户资源的收购。这两个策略的长短必须放在一个具体技术产品周期和商业周期来看,才能体现出优劣,技术产品收购要更加具有前瞻性、提前布局,才能释放出好的竞争优势,其风险和收益都可能较大,主要内生可以把控;而收购成熟产品和客户,更加稳健,更容易见到结果,但短处是,必须要有成熟企业可以收购,外部条件影响大,把控性相对较弱。

可以粗略地看,制造型企业之间的竞争,立讯精密的策略能够胜出;而研发型企业之间的竞争,歌尔股份的策略能够胜出,但目前信息显示,歌尔股份对研发的重视并不比立讯精密多。企业发展,大体会经历贸易驱动型、制造驱动总型、研发驱动型,好的并购策略是匹配对应的发展阶段,才能在企业的平台上极大发挥出资本的效率出来,驱动企业竞争胜出。

不过,创始人基因,也是影响并购策略与逻辑差异的因素。王来春创业即从并购工厂开始,而姜滨创业是从自办工厂开始。这个起家的基因,也决定了两人收购策略的差异,一个买技术产品,一个买工厂产能和客户。

但是,歌尔股份已经准备好了把曾经分拆在科创板独立上市的歌尔微分拆到港股上市,引入资本市场资源,积极大规模投入,实现跨越式发展,抢抓未来数年AI智能硬件发展的行业机遇,为歌尔股份和歌尔微的全体股东创造更大价值。

而立讯精密为了抓强AI的行业机会,也布局多年,并在年初与Intel开始了合资建厂,预计未来更多并购也会发生。(立讯精密引战英特尔中国)

歌尔微建立了MEMS传感芯片级的能力,尽管其中的ASIC芯片主要靠采购,科创属性不足,但立讯精密的基因里面显然还难以垂直一体化上溯到如此上游的芯片级领域,过往并没有这样的驾驭经验。不过,竞争格局的事情不好预测,只能分析。

6.创始人基因

歌尔股份和立讯精密的发展差异,与创始人的基因紧密相关。歌尔股份姜滨是技术员出身,注重自主技术和产品,突破性发展就靠的是自主研发的无线蓝牙耳机,这样的基因同样影响其并购发展的思路。早年在集体企业和合资企业工作,有一定的国际视野。

立讯精密王来春是从一线打工人成长到千人工厂的课长,熟练制造每一个环节和丰富的大厂管理经验,早年在日本企业和台企工作,有较好的国际视野,丰富企业运营和管理经验,这为其收购制造业大厂的整合提供了俯视的视角,创业始自收购,后面每次重要的战略转型和竞争发展,都采用了并购的策略,可以说是长袖善舞并购。

歌尔股份公司公告2008-2023

立讯精密公司公告2010-2023

附:歌尔股份的发展

1.阶段体量

2.发展质量

3.经营质量

4.发展战略

5.业务规划

6.并购发展