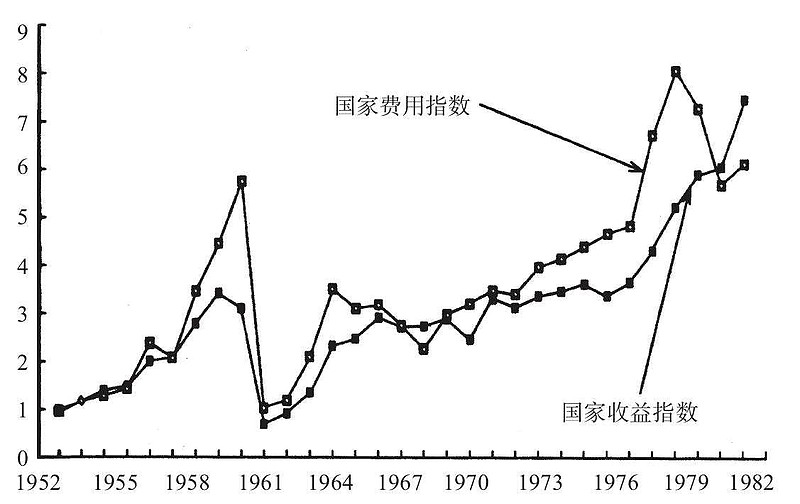

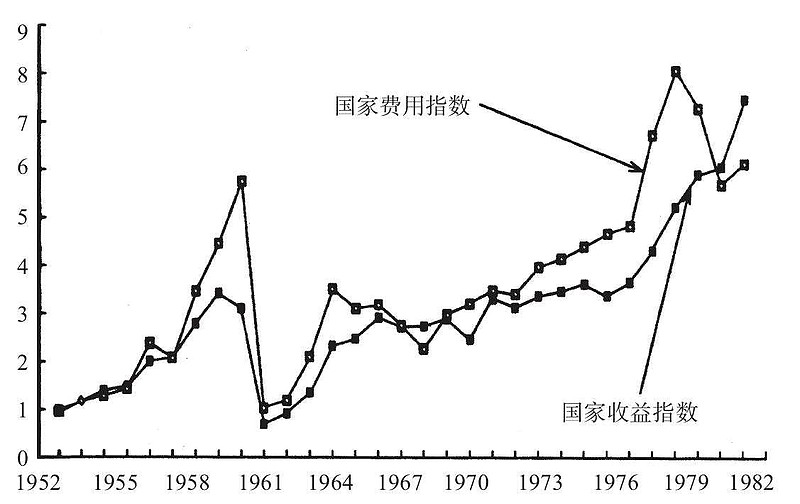

本文摘自《改革的逻辑》,通过分析1957-1961年间中国农村经济政策的调整,揭示了国家收益骤降导致政策被迫退却的现象。文章指出,国家在1957年开始推行农业公有化,导致制度成本快速上升,而国家收益指数却大幅下降,最终在1961年国家收益指数跌至1952年水平的70%后,国家被迫执行农村经济政策的退却。

😨 **制度成本快速上升**: 1957年开始推行的农业公有化政策导致制度成本持续快速上升,这主要体现在农业生产效率低下、管理成本高昂等方面。由于过度强调集体化,忽视了农民的积极性和创造性,导致农业生产效率下降,而集体化的管理体系也增加了管理成本。

📉 **国家收益指数大幅下降**: 由于农业生产效率低下,导致国家收益指数大幅下降。1961年,国家农村收益指数比上年减少了77.42%,只及1952年水平的70%,而同期人口增长了15%,工业总规模增长了近4倍。

😔 **政策被迫退却**: 由于国家收益指数的急剧下降,国家政策决定人被迫执行农村经济政策的退却,以缓解经济压力。这表明,政策调整需要根据实际情况进行,不能一味追求理想化的目标,否则会造成严重的经济后果。

📈 **经验教训**: 这次政策调整的经历表明,国家政策制定需要充分考虑经济效益和社会效益,不能只顾眼前利益,忽视长期发展。同时,政策调整也需要灵活性和适应性,根据实际情况进行调整,才能取得良好的效果。

来源:雪球App,作者: 此用户不存在8888,(https://xueqiu.com/8410542293/303880989)

“图1显示,1957—1961年间决定性的因素是国家收益指数突然大幅度下跌到威胁国家生存的最低需要。国家从1957年开始的提高农业公有化程度的所有努力,引起制度费用的连年快速上升,并且连年快于国家收益指数的增长。1958年国家综合费用指数比上年增长了66.82%,高于收益指数增长(33.02%)33.8%(见附表1,下同);此后两年,费用指数升到582点(1952=100)的高位,但由于收益指数还在增长(1959年比上年增长了23.4%),或仅有微小下降(1960年比上年低了9.77%),国家政策决定人仍不打算作任何退却,并发动“批右倾”运动。但再过了一年,1961年国家的农村收益指数突然比上年减少了77.42%,只及1952年水平的70%(同期人口增长了15%,工业总规模增长了近4倍),国家的农村费用指数也被拉到接近1952年的水准。这时,国家才被迫执行农村经济政策的退却。这是一种受国家收益骤然下降的逼迫而进行的政策调整。”

——引用自《改革的逻辑》;是不是每次都要弄到这样才会被迫退却?