来源:雪球App,作者: T6584,(https://xueqiu.com/3211767709/302138581)

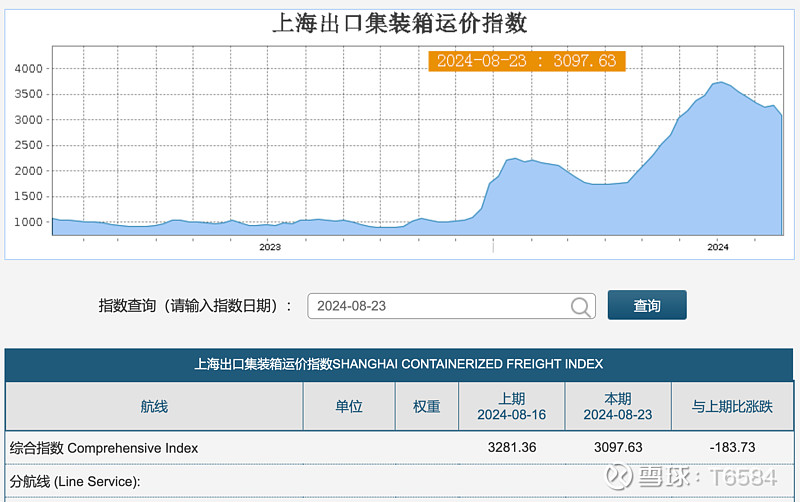

本周CCFI下跌2.6%,SCFI在上周短暂的上涨后,大跌183.73。

不可否认的是,运价仍然在高位运行,不过似乎下跌趋势已日渐明显。叠加东方海外的年报,下周海狗的命运无疑是更加多舛了。

中报如果利润平平,再加上运价指数的走低,你说三季报能有多大盼头呢?当然,这并不是说海狗不赚钱,主要还是这只股背负了太多人不切实际的妄念。

红海危机造成的运价上涨和疫情期间还是有区别的,所以在利润的反映上也会有区别,东方的中报里有一句就说明了这一点:24年每吨油589 美元,23年每吨油609 美元。但由于消耗量增加17%,燃油成本上升13%。再加上大西洋和亚洲内两条线的拉垮,实际上的盈利并没有大家想的那么好

当然,如果下周海狗二季度能有个不错的同比数据,那倒是可以说明一些问题。也许东方的平凡是为了海狗做了贡献。

但是,怕就怕最后都是日了?。

我曾经写过《中远海控是最难抄的作业,没有之一!》,还写过《从印度小贩到理财投资:为什么持有中远海控那么难?》,现在看来,没说错吧?

其实也不是我说的正确,我这些也都是来自于书籍,那本《稀缺:我们是如何陷入贫穷与忙碌的》我是真觉得值得一读。

当然,炒股之人最应该读的,目前我认为还是丹尼尔·卡尼曼的《思考快与慢》,这个我在《理性投资几多愁?从川大智胜到中远海控》一文中也介绍了。

其实,从去年四个季度的单季度盈利,你就很容易发现,集运行业的大起大落,这种运价以及利润的波动,再加上很多投资者对这一行业并不懂行。所以,海狗的股价尤为的风雨飘摇。

很多人说无所谓,持有拿股息,但是,真的为了股息来的是少数。多数只不过是被套了的无奈之词。如果后续盈利下降,分红也大幅下降呢?不过话又说回来,以海狗的尿性,盈利还没下降股价就降了,后期要是真下降了,股价估计降的更厉害,到时候股息是少了,但股息率说不定又在高位呢

但是,有多少水手愿意等呢?嘴再硬命不硬也是白搭。普通人的一生又够海狗几个周期的?毕竟,人生苦短啊!

这让我想起了一部纪录片——《人生七年》。

英国有一句谚语,叫做:“给我一个7岁的孩子,我可以告诉你他长大之后的样子”,也就是说“7岁看大”。而在中国也有三岁看大,七岁看老的说法。这样的说法是否有它的依据呢?让我们在《人生七年》这部纪录片中找找答案吧。

《人生七年》是迈克尔·艾普特从1964年开始拍摄纪录片系列的第一部,采访来自英国不同阶层的十四个七岁的小孩子,他们有的来自孤儿院,有的是上层社会的小孩。此后每隔七年,艾普特都会重新采访当年的这些孩子,倾听他们的梦想,畅谈他们的生活。

就这样,直到2019年该片记录了他们7、14、28、35、42、49、56、63岁的8个7年,这期间他们升学、结婚、生子,他们也成为父母,再成为祖父母。这部跨越半多世纪的纪录片忠实的记录了他们的从儿童到少年、青年,再到中年,最后到老年的历程。

虽然这些人来自不同的阶层,言谈举止大相径庭,但是在7岁时,他们都同样无忧无虑,惹人喜欢。

在当时,他们有着各种各样的梦想,有的想要环游世界,有的想要帮助非洲难民,还有的想要考上牛津。看起来大家的梦想似乎都可以被实现,但半个多世纪过去后,现实却是残酷的。

简单地说,他们基本上都保持了自己原来的阶级,来自富裕阶层的孩子从牛津、剑桥的法律系毕业,成为著名律师,家庭也幸福美满;来自中产阶层的孩子成为了教师、公务员等,维持了中产阶层的生活;而来自贫穷阶层的孩子大多没有完成学业,成了搬运工和砌砖工,他们的工作与家庭表现出了更多的不稳定因素。

阶层

毫无疑问,《人生七年》这部纪录片向我们展示了阶层固化这一残酷的事实,换个熟悉的说法就是:寒门再难出贵子。

我在之前的文章《中远海控是最难抄的作业,没有之一!》中跟大家分享过电视剧《天道》也就是小说《遥远的救世主》。在那篇文章中我就说过阶层跃迁的难度。

一个人想要真正的完成阶层跃迁,通常是需要几代人的努力,今天成功学鼓吹的那种阶层具有“良好的流动性”,往往指的是某人抓住一次开放搞活的机会,在二十年内从平民百姓变成富豪榜上的人。这当然是很快的,但也意味着在同样的社会环境中,也有相当多比例的人在统计里能以类似的幅度进行变化。

但变化这个东西并不是只有升没有降,于是总体上看,成功学羡慕的那种阶层跃升在社会全貌上其实是一种骚动。即便某个人可以只经历二十年就成为富豪,也会很轻易的在几年内从富豪跌回平民。

所以,如果一个人真的希望实现阶层跃升,其实是有很多条件的:

第一,身处一个稳定的大环境里。在那里,财富可以积累,不会在你的家族埋头苦干50年后,突然一天全部积累烟消云散。这是最重要的。

第二,要做好吃苦的准备。这个苦并不是丰收之前的苦,知道后面有收获才甘愿吃苦,而是我不往跃升这条路走,反而活得更轻松自在,生活质量、社会地位都更好,而我选择走阶层跃升之路后却活得更加艰难。

更关键的是,我是不会在有生之年得到回报的,甚至我儿子那一代收获的也只是苦楚的程度减轻而已,我的努力大概率要在我的孙子和重孙子身上才能展现出效果。而这又强烈依赖于我的子孙们能不能沿着同样的方向努力,如果家族的心散了,我80年前的努力也将付诸东流。

其实将这一切放在《人生七年》这部纪录片中来看,那就是别人通过几代人的积累和沉淀所获得的东西,凭什么你用一代人的时间就能超越呢?

不过,虽然阶层跃迁是困难的,但并非绝无可能。在《人生七年》中也正好有两个打破阶层的例外。

第一个例外,是一个来自中产家庭的孩子。他因为考试发挥失常,去了一所较差的大学,不到一年就退学去建筑工地打短工。等到了28岁再采访他的时候,他已经变成了四处漂泊,吃社保的流浪汉。后来他参选议员,也从事过牧师的工作,直到50多岁后才不靠政府补助过活。这是个向下流动的例外。

第二个例外,是一个来自乡村贫穷家庭的小孩。在14岁接受采访的时候,他非常羞涩,眼睛都不敢看着镜头。但是到了21岁,他已经进入牛津大学物理系就读。他变得十分健谈,对自己的未来充满信心。后来,他成为了美国一所大学的教授,从贫穷阶层,迈入了精英阶层。这是个向上流动的例外。

那么,为何会有这种例外发生呢?是否我们可以从中找到打破阶层固化的密码呢?

他们之所以会这样,当然是因为存在很多各不相同的因素,但这其中主要的因素就是教育。

教育

《人生七年》当中,一个成为著名律师的富家子弟说:“你没法给孩子任何实质的东西,但良好的教育会让他们终身受用”。

前面讲到的两个例外,他们的命运改变皆因教育。向下流动的那个人从小的梦想就是考取牛津大学,可惜考试失利,而自己也未能从失败中走出来。而向上流动的例外也是因为学业的成功,在牛津大学的求学之路变成了他的人生跃迁之路。

教育究竟带给人什么呢?

显然,绝不可能仅仅是知识。

我认为更重要的是,良好的教育让孩子和一群优秀的同龄人待在一起,他们能形成一个未来社会精英的社交网络。

考上北大清华,并不是意味着你在这些名校,能学习到其他大学学不到的知识,而是意味着你加入了一个未来精英的俱乐部。

同样地,北上广的生活远比家乡二、三线城市的生活更为艰难。

但是,留在北上广,你就有更大的机会和优秀的人一起工作,一起成长。这就是我们不断上进的根本原因,因为我们每向前一步,我们就能加入到有更多、更优秀人的阶层。

如此往复,我们才能获得打破阶层固化,从底层迈向顶层的机会。

其实这一点,如果你已经毕业5到6年,你就会深有体会:对于大多数人来说,毕业的大学是哪所远比所学的专业是哪个要更为重要。名校的校友圈总是在各个优秀的大公司中盘根错节,这种无形的助力是别人很难获得的。

听到这里也许你看到了希望,但我想说虽然教育是一把打破阶层固化的钥匙,但这并不是一把万能钥匙,也并非所有人都会使用。

一提起教育,很多人首先想到的是学校,想到的是老师。但从《人生七年》这部纪录片中,我们会发现良好的教育始终来源于你的父母以及你的原生家庭。而考入名校只是家庭教育成功的一个结果而已。

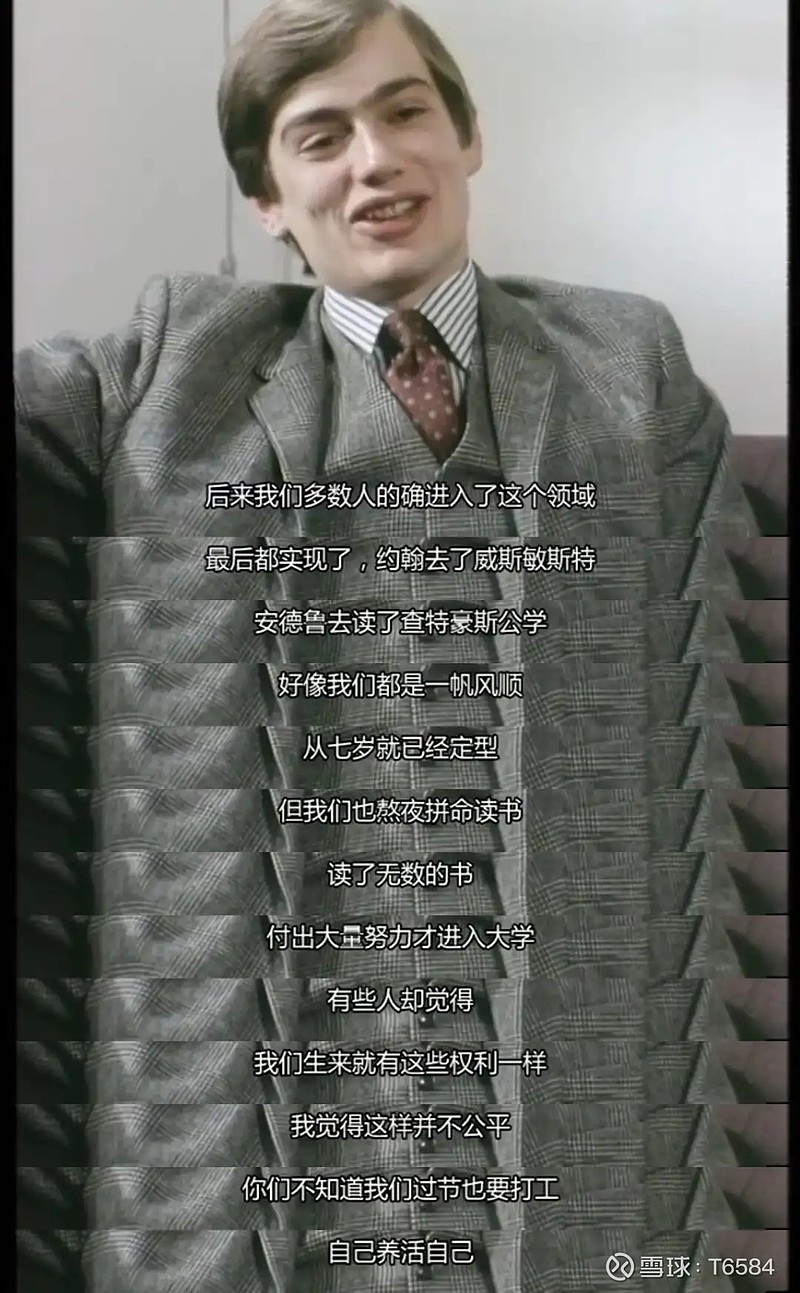

在《人生七年》中,一个富家子弟说:观众们只看到他们按部就班地进了牛津剑桥,但是没看到他们深夜埋头做功课的样子,没有看到他们为了考上牛津剑桥,放弃掉诸多娱乐爱好。

其实无论富裕还是贫穷,想要有所作为都是需要花费精力,付出努力的,有一个良好的基础意味着你的起点会高,但这与最后的终点无关。

而从更多的细节中,我们会发现那些来自富裕家庭的孩子,他们从小就表现出了很多出色的品质。比如梦想。

在7岁的时候,每个小孩子都有梦想,但不同阶层的人所说出的梦想却有着本质的差别。那些来自富裕家庭的孩子,他们的梦想通常是考入牛津或者其他名校,将来成为律师或者其他行业的优秀人才。而中产阶级的孩子往往是成为航天员,探索外太空,或者反对种族歧视。

看上去这些梦想和考名校没什么太大差别,但仔细思考后你会发现,富裕家庭孩子的梦想通常具备明确的人生规划和可落地性。而中产家庭的孩子则往往宏大但不落地。

至于那些来自贫穷家庭的孩子,当时的梦想则只是少挨打、少挨骂。

富裕家庭的孩子,在身体锻炼和饮食控制方面,也表现得更为出色。在56岁时,富家子弟依然保持着非常好的体型和身材;而来自贫穷阶层的孩子,虽然在年轻时还相当帅气,但是到了56岁,几乎都成了胖子。他们的后代,虽然年龄只有20来岁,但绝大部分人也是肥胖身材。

自控力是预测人生成功的非常有效的指标。试想一下,如果连自己的体重都控制不了,怎么能有毅力去控制人生,坚持不懈朝着自己的目标奋进呢?

当然,最重要的一点是,富家子弟这些优良的品质并不是天生的,而是和父母的教养密不可分。在影片中,富裕家庭基本上只有两个孩子,而贫穷的家庭通常有3到5个孩子。

富裕家庭的父母之间,通常也有更稳定的婚姻。因此,富裕家庭的孩子能够获得更多的物质资源,也能得到父母更多、更持久的精神关爱。

而这种家庭的稳定又大概率会代代相传,在影片中,你会发现那些父母家庭稳定的孩子他们自己的婚姻也是稳定的,而那些自己父母离异或者由单亲抚养大的孩子,他们自己离婚的概率也非常大。

从这些现象中你也会发现,富裕阶层固化的实际上不是财富,而是固化那些能保持并且创造财富的内在品行。

这一点最有力的证据就是剧中的约翰,在一开始他是一个不折不扣的富家子弟,7岁那年接受采访时,他的理想是考入威斯敏斯特寄宿学校,然后考入剑桥。14岁时他已经在威斯敏斯特学校上学,这符合他7岁的预期,后来虽然没去剑桥,但他考入了牛津,并且实现了自己21岁时当律师的设定。最终他成为了QC王室律师。

然而直到56岁面对镜头时,他才告诉观众,其实他的父亲在他9岁那年就不幸离世了,自己的母亲不得不拼命打工赚钱来确保一家人的生活。他最后能够获得成功,显然不是因为家里有钱。

我们再回头看看那个向上跃迁的例外,他是农民的儿子,还有一个失聪的弟弟,他的父亲不能教会他任何知识,但教会了他如何面对困境、如何不放弃的坚韧品质。而他的求学成功以及后来事业的成功,都是在这种内在品质的影响下而发生的。

反观向下的流动的那个例外,在14岁后他逐渐变得内向,考试失利后离群索居,当他28岁回看自己7岁的视频时,他无比惊讶当时的自己是那么的开朗活泼。

除此之外,还有家庭所带来的环境影响。

成长的环境不仅会影响到孩子品行的培养,还会直接影响他们的智力发育。

一项对贫穷家庭孩子的智力研究表明,孩子的聪明与否,只有2%是来自于基因的贡献,而绝大部分是来自于环境的影响。基因的表达,需要丰富的环境刺激,而贫穷家庭的孩子,所处的环境极其匮乏,即使他们本身具有优秀的基因,也无法被唤醒发挥作用。

在《人生七年》中,那些来自富裕家庭的孩子,7岁时就已经在阅读《金融时报》、《时代周刊》和《观察者》,他们知道股票是什么,他们聆听甲壳虫乐队的歌曲。

而来自贫穷家庭的孩子,有的在街头打架,有的孤单寂寞,一整天都找不到人说话,一位孩子在采访的时候对着镜头迷惑地说:大学是什么?

环境刺激的差别,也使得这些孩子的大脑发育有所不同。

不过,丰富的成长环境和充足的刺激,并不等同于优越的物质环境。它需要的是父母、学校对于孩子成长的关注。换句话说,就是需要父母与孩子的有效交流以及为孩子创造一个良好的环境。比如我们大家所熟悉的孟母三迁的故事。

然而这一点很难做到,今天很多父母自己不看书,要求孩子多读书;自己没有意志力和自控能力,却又要求孩子持之以恒;自己戒不掉烟,转身对孩子说抽烟不好。很多父母为了孩子不哭不闹,自己省事,就把手机塞给孩子。

这种教育方式下,最终收获的很可能是比自己还要差一点的个体。

在《人生七年》中,很多人回首往生都会说教育是重要的,他们也希望有机会重新接受一次完整的教育,但人生不能重来,而更可悲的是,这些人的孩子也大多都选择了辍学,他们和父母一样没能完成学业。

所以,你会发现,真正能够培养一个人的教育,只能来自于他的父母,他的原生家庭,他幼年所成长的环境,而这些能够教会一个人的也仅仅是做事和做人的一些品行。

社会中的应试教育其本质是一场筛选,通过它你将步入不同的社会圈层。考入名校意味着你是被筛选出来的个体,你的家庭,你的家庭所带给你的品质,以及在这些品质下你所做出的行为,取得的成绩。

这些都是考取名校的门槛,而你越过了这门槛也就意味着你有资格加入这样一个精英的校友圈。

生活

讲了那么多的阶层以及教育,最后让我们来看看最重要却最容易被人忽视的生活吧。

无论是谁,无论他有怎样的人生经历,当他们63岁时看到镜头前7岁的自己时,他们都热泪盈眶。

在十几二十岁时,大家的理想和行动千差万别,最终在三十多岁时基本定型,而步入四十之后,几乎所有人都慢慢放下了事业心,家庭成为自己生活的最中心。最后,当步入六十岁的门槛后,健康就是一切了。

阶层跃迁并不是人生的目的,也绝不是人生的意义所在。生活永远不是你和别人比较,而是你和时间赛跑。

在片中,有人抛弃一切,买一辆车和心爱的人周游荒野;有人为了家庭孩子创业奔波;也有人去非洲教学;还有人为所在社区的公益事业做贡献。这些人各自迥异的经历才是他们最有意义,最值得怀念的人生,才是他们实实在在的生活。

在63岁的这一集中,每个人都被问到有什么遗憾,每个人的答案都各不相同,但没有人因为钱而遗憾。

当然,所有人都承认钱是重要的,有了钱的确可以帮助自己完成更多的事情。但也没有任何一个人说自己的快乐幸福就真的来源于钱。回首往事,他们的快乐和幸福总是来自陪伴自己的爱人和孩子。

这正如列夫·托尔斯泰在《安娜·卡列妮娜》中开篇的第一句话:幸福的家庭千篇一律;不幸的家庭各有不同。

《人生七年》并非因为其中的某一部而伟大,而是因为每一部的伟大而伟大。就像人的一生也并不能因为某一个七年就变得有意义,有价值。生命的意义源自于你每一个七年的不同经历以及你对下一个七年的期待与行动。

就像这个世界,正是因为有了各种各样的阶层,各种各样的人,才变得丰富多彩。

最后,还是祝每个水手周末愉快!