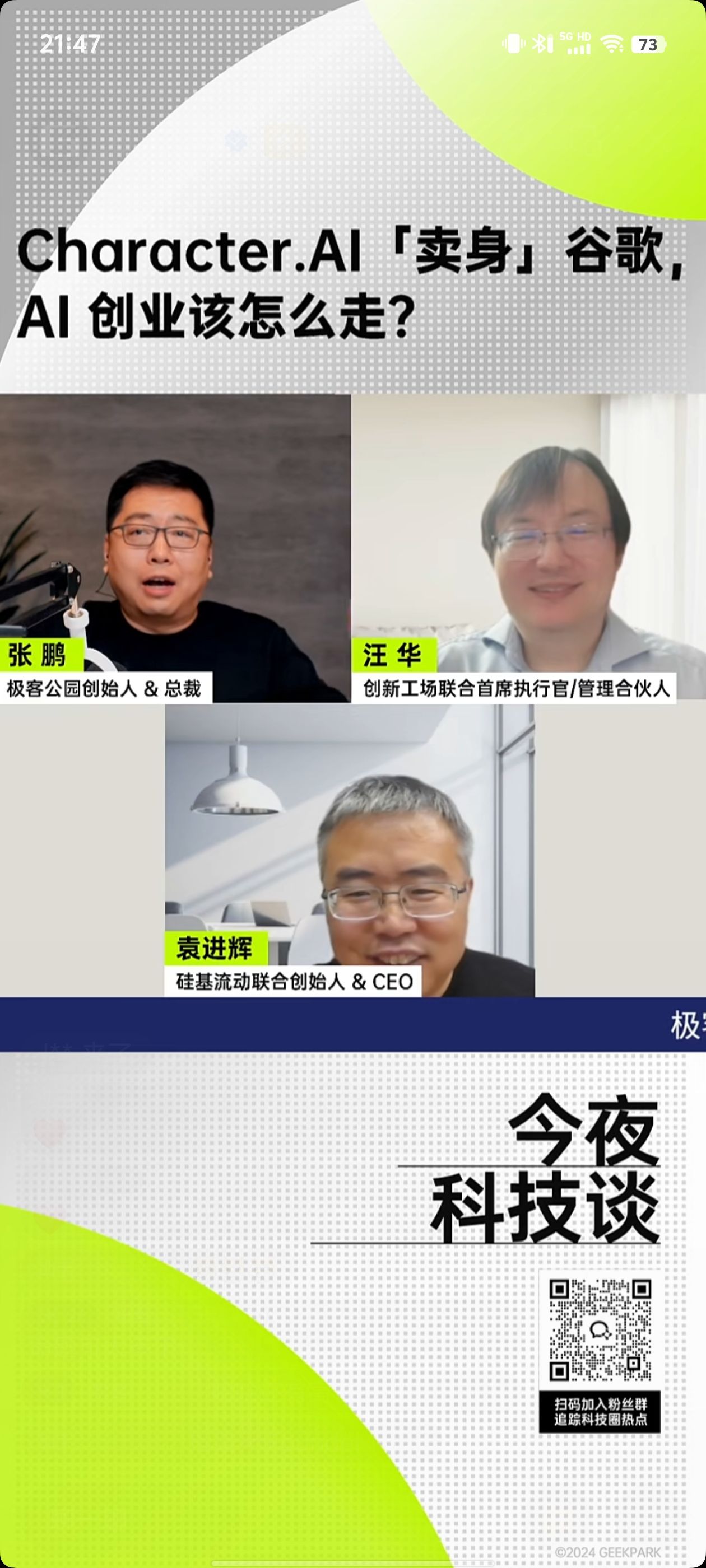

晚上看@极客公园 直播,张鹏老师连线创新工场汪华和@袁进辉 聊C.ai,这两位嘉宾非常适合聊这个话题,简单做些整理:

1、c.ai是一家什么公司?

披着产品型公司皮的大模型公司

这个定位的原因是c.ai创始人Noam Shazeer;作为当年的transformer七子,其离开Google创立c.ai就是想通过真正给用户的产品实践以及数据去实现AGI,所以c.ai一直强调的是自研模型;

但随之而来的问题就是c.ai在产品和运营上的团队投入严重不足,产品设计、运营维护以及更重要的商业化尝试,从我们这些外行看都有些乏善可陈。

而同时因为几家头部公司的巨额融资和科技巨头的Capex巨额投入所引发的大模型军备竞赛直接把c.ai给“拉爆”了。

更直观的理解是,传闻OpenAI在尝试做10万卡集群,c.ai据猜测只有8000卡……

c.ai在之前应该融更多钱的时候没有融到或者说没有跟上节奏;到了最近,只能在用户需求的满足、模型大小上做一些妥协,以降低成本,最后实在不行走到了被收购这一步。

2、c.ai的结果能证明什么?

纯微观交易层面:Google用一个看起来体面的方式把Noam请回去了;

按照25亿估值收走投资人股份(估计实际现金可能付出也就几亿美金),核心团队回Google,对于Google内部做ai可能会有帮助;部分员工继续留在c.ai,未来会尝试基于开源模型继续做这个产品。

用户需求层面:

部分验证了在新的AI时代,理想中的那个“千人千面”的可互动的内容消费场景是有可能实现的;

用户时长和粘性也证明了这个需求的存在;

二次元、乙女等特征人群在这个趋势下的特征尤其明显,但未来更大的东西应该不仅限于此;

一个更简单的类比:如果移动互联网最后的共识是推荐算法,那么张一鸣从九九房到今日头条再到最后的抖音/tiktok,也是经历多年多个产品形态的打磨才成为了大家伙;

今天c.ai的尝试可能只是第一步,甚至第一步也只是走了一半。

3、如果c.ai交给张小龙张一鸣?

沿袭前面的两个问题,如果把当前c.ai交给中国最优秀的那些产品经理会是怎么样?

几百万的日活规模,单天超过一个小时的时长,至少短期看收入能翻几番,如果再上一些“科技和狠活”,没准就更大了;

当然,世间没有那么多如果……

所以从这个角度看,c.ai的阶段性结束并不能证明这个板块/赛道的结束,甚至可能是好事;

别tm考虑什么自研模型了,黑猫白猫抓到耗子就是好猫,就让那些能抓到耗子的猫继续来做这个方向的尝试和拓展吧。

4、ai应用除了推广成本还需要考量单位用户推理成本

这也是c.ai的故事所带来的思考,或者是当下所有做ai应用的都需要考虑的事情;

汪华老师觉得如果能再降两个数量级,这个事情可能就没那么重要了。

那么为了降低两个数量级,能有哪些角度突破:硬件ai芯片,尤其是专用芯片

多模型之间路由规则的设计

更小的模型和moe/coe的选择……

5、产品和模型的双轮驱动这可能是当下大模型公司的共识,既要做模型又要做产品;

就像广密之前在张小珺播客里提及的,登山两个坡,一边是agi,一边是killing app;

那么更现实的角度,比如有多少钱才能考虑这个事情?

袁老板说在国内可能至少需要几亿-10亿美金这个体量,至于是否要到10万卡他持保留态度,因为业界目前对于模型训练的技术更迭也很快,现在想要训练一个接近gpt4能力的模型所需要的成本和卡的数量其实在下降。

汪华老板的表述更实在一点,他说对于产品公司在1000w dau之前可以不需要太多考虑模型的事情,哪怕用市面上最好的模型API也行,需要先跑到这个阶段;

跑到之后才需要考虑模型的事情,至于为什么要考虑,一是成本原因,二是为了和对手形成差异化竞争;

这个阶段要做的模型可能也不是纯粹的底层大模型,更有实际意义的可能是针对不同业务诉求、针对自身服务的特殊品类用户的小一点的但效率更高的模型;

这个事情到最后会发现基于开源做,可能和自己训一个差不多成本量级……

6、微软-Inflection,亚马逊-Adept,谷歌-c.ai三笔交易的趋势代表了什么?

创始人阶段性交代,冷血点说,这些人可能就不是马拉松选手;

上一轮对于底层模型周期的投资到了一个需要阶段性结果的时候;

最近密集拿钱的企业是音乐、语音等多模态角度或者金融、法律、搜索这些有明确落地的方向;

7.汪华老师的一些其他建议出海工具方向:

海外工具:竞争没有想象中那么激烈,可以2b也可以2专业用户,典型代表heygen;

追热点:把最新的多模态技术API封装成体验更好的用户产品,做第一波吃到糖的人;

+AI:更多去向内找自身的优势、资源和擅长,ai应用,ai是定语,应用才是主语;

初创公司就不要在碰ai搜索了,尤其在国内做……

这场直播都回放已经有了,需要的可以去极客公园视频号查看…