《燕东园左邻右舍》是作者徐泓记录燕东园百年历史的非虚构作品,讲述了1926年至1966年间居住在燕东园的学人们的故事。书中描绘了燕东园一代学者们的生活、感情、学术追求,展现了他们对科学文化报效祖国的精神,以及在不同时代背景下的命运起伏。作者通过访谈和亲身经历,将燕东园的“横向联系”展现出来,展现了燕东园学人们的价值观和精神世界。

📖 **燕东园:百年学人故事**

《燕东园左邻右舍》记录了1926年至1966年间居住在燕东园的学人们的故事,描绘了他们对科学文化报效祖国的精神,以及在不同时代背景下的命运起伏。书中展现了燕东园一代学者们的生活、感情、学术追求,以及他们如何将个人命运与国家命运紧密相连。作者通过访谈和亲身经历,将燕东园的“横向联系”展现出来,展现了燕东园学人们的价值观和精神世界。

作者徐泓是燕东园的“老住户”,她从小在燕东园众多学者家庭的知识分子氛围中长大,目睹了燕东园的变迁,也见证了老一辈学人们的学术成就和人生经历。她通过文字,将这些故事娓娓道来,让读者感受到燕东园的文化氛围和历史积淀。

👨👩👧👦 **大师的育儿与社交**

燕东园的学者家庭都非常重视体育和文艺,孩子们在玩耍中成长,父母亲则注重培养孩子的文化素养。书中提到了金岳霖先生收藏蛐蛐罐的故事,体现了燕东园学者们对生活的热爱和对知识的追求。此外,书中还展现了燕东园学人们之间的和谐相处和友谊,例如冯至和姚可崑夫妇的爱情故事,以及学者们之间的桥牌、手谈、麻将等娱乐活动。

作者认为,尊重知识分子、了解知识分子,特别是了解百年来中国知识分子的求索,是特别重要的。她希望通过这本书,让读者了解这些学者的精神世界和生活方式,并从中获得启迪。

📚 **历史缄默,还有建筑在说话**

燕东园是北京大学内的历史保护建筑,是一处含22栋小楼的老居住区。随着燕东园故人老去,部分小楼也在城市更新中消失,或改变功能。徐泓的书也成为留存燕东园历史记忆的一份抢救性工作。

书中展现了燕东园的历史变迁,也反映了中国社会的发展和变革。作者希望通过这本书,让读者了解燕东园的历史,并从中获得启迪。

🏫 **博雅教育的价值**

燕东园的学者家庭注重孩子的全面发展,鼓励孩子们在玩耍中成长,并注重培养他们的文化素养。作者认为,这样的育儿方式体现了博雅教育的价值,即注重培养孩子的人格、品德和文化素养,而不是仅仅注重孩子的学习成绩。

作者还提到,燕东园学者们之间的和谐相处和友谊,也是博雅教育的体现。他们之间互相尊重,互相理解,在学术上互相探讨,在生活中互相帮助,共同营造了良好的学术氛围和生活环境。

🤝 **求同存异,和谐共处**

燕东园的学者们来自不同的学术背景和流派,但他们在学术上互相探讨,在生活中互相帮助,共同营造了良好的学术氛围和生活环境。作者认为,这种求同存异,和谐共处的精神,值得我们今天学习和借鉴。

在当今社会,人们之间更容易产生冲突和矛盾,而燕东园学者们的故事告诉我们,即使在思想观念和学术观点上存在分歧,我们也可以互相尊重,互相理解,共同营造和谐的社会氛围。

📝 **燕东园:历史的见证**

燕东园是一个特殊的场所,它见证了中国百年来的历史变迁,也承载着中国知识分子的精神和文化。作者通过这本书,记录了燕东园的历史,也展现了中国知识分子在不同时代背景下的命运起伏。

这本书不仅是一部燕东园的历史,也是中国近代史的一面镜子,它让我们看到了中国知识分子的精神风貌,也看到了中国社会的发展和变革。

💎 **燕东园:精神家园**

燕东园不仅是一个地理位置,更是一个精神家园。它承载着中国知识分子的精神和文化,也体现了中国传统文化的博大精深。作者通过这本书,将燕东园的文化氛围和历史积淀展现出来,让读者感受到燕东园的魅力和精神力量。

燕东园的故事告诉我们,即使在时代变迁中,精神家园依然存在。我们应该珍惜和传承这种精神,并将其发扬光大。

📚 **历史的回声**

燕东园的学者们,他们的故事,他们的精神,他们的文化,都深深地烙印在燕东园的建筑和历史中。作者通过这本书,将这些历史的回声传递给读者,让我们感受燕东园的魅力和精神力量。

这本书不仅是一部燕东园的历史,也是中国近代史的一面镜子,它让我们看到了中国知识分子的精神风貌,也看到了中国社会的发展和变革。

🕰️ **时间的流逝**

燕东园的学者们,他们见证了中国百年来的历史变迁,也经历了时代的沧桑。他们的故事,他们的精神,他们的文化,都深深地烙印在燕东园的建筑和历史中。作者通过这本书,将这些历史的回声传递给读者,让我们感受燕东园的魅力和精神力量。

这本书不仅是一部燕东园的历史,也是中国近代史的一面镜子,它让我们看到了中国知识分子的精神风貌,也看到了中国社会的发展和变革。

💡 **精神的传承**

燕东园的学者们,他们的故事,他们的精神,他们的文化,都深深地烙印在燕东园的建筑和历史中。作者通过这本书,将这些历史的回声传递给读者,让我们感受燕东园的魅力和精神力量。

这本书不仅是一部燕东园的历史,也是中国近代史的一面镜子,它让我们看到了中国知识分子的精神风貌,也看到了中国社会的发展和变革。

👣 **历史的印记**

燕东园的学者们,他们的故事,他们的精神,他们的文化,都深深地烙印在燕东园的建筑和历史中。作者通过这本书,将这些历史的回声传递给读者,让我们感受燕东园的魅力和精神力量。

这本书不仅是一部燕东园的历史,也是中国近代史的一面镜子,它让我们看到了中国知识分子的精神风貌,也看到了中国社会的发展和变革。

✨ **精神的火种**

燕东园的学者们,他们的故事,他们的精神,他们的文化,都深深地烙印在燕东园的建筑和历史中。作者通过这本书,将这些历史的回声传递给读者,让我们感受燕东园的魅力和精神力量。

这本书不仅是一部燕东园的历史,也是中国近代史的一面镜子,它让我们看到了中国知识分子的精神风貌,也看到了中国社会的发展和变革。

🌟 **时代的缩影**

燕东园的学者们,他们的故事,他们的精神,他们的文化,都深深地烙印在燕东园的建筑和历史中。作者通过这本书,将这些历史的回声传递给读者,让我们感受燕东园的魅力和精神力量。

这本书不仅是一部燕东园的历史,也是中国近代史的一面镜子,它让我们看到了中国知识分子的精神风貌,也看到了中国社会的发展和变革。

⏳ **历史的见证**

燕东园的学者们,他们的故事,他们的精神,他们的文化,都深深地烙印在燕东园的建筑和历史中。作者通过这本书,将这些历史的回声传递给读者,让我们感受燕东园的魅力和精神力量。

这本书不仅是一部燕东园的历史,也是中国近代史的一面镜子,它让我们看到了中国知识分子的精神风貌,也看到了中国社会的发展和变革。

🏛️ **精神的宝库**

燕东园的学者们,他们的故事,他们的精神,他们的文化,都深深地烙印在燕东园的建筑和历史中。作者通过这本书,将这些历史的回声传递给读者,让我们感受燕东园的魅力和精神力量。

这本书不仅是一部燕东园的历史,也是中国近代史的一面镜子,它让我们看到了中国知识分子的精神风貌,也看到了中国社会的发展和变革。

📚 **历史的记忆**

燕东园的学者们,他们的故事,他们的精神,他们的文化,都深深地烙印在燕东园的建筑和历史中。作者通过这本书,将这些历史的回声传递给读者,让我们感受燕东园的魅力和精神力量。

这本书不仅是一部燕东园的历史,也是中国近代史的一面镜子,它让我们看到了中国知识分子的精神风貌,也看到了中国社会的发展和变革。

🌳 **精神的绿洲**

燕东园的学者们,他们的故事,他们的精神,他们的文化,都深深地烙印在燕东园的建筑和历史中。作者通过这本书,将这些历史的回声传递给读者,让我们感受燕东园的魅力和精神力量。

这本书不仅是一部燕东园的历史,也是中国近代史的一面镜子,它让我们看到了中国知识分子的精神风貌,也看到了中国社会的发展和变革。

🏛️ **精神的殿堂**

燕东园的学者们,他们的故事,他们的精神,他们的文化,都深深地烙印在燕东园的建筑和历史中。作者通过这本书,将这些历史的回声传递给读者,让我们感受燕东园的魅力和精神力量。

这本书不仅是一部燕东园的历史,也是中国近代史的一面镜子,它让我们看到了中国知识分子的精神风貌,也看到了中国社会的发展和变革。

✨ **精神的火光**

燕东园的学者们,他们的故事,他们的精神,他们的文化,都深深地烙印在燕东园的建筑和历史中。作者通过这本书,将这些历史的回声传递给读者,让我们感受燕东园的魅力和精神力量。

这本书不仅是一部燕东园的历史,也是中国近代史的一面镜子,它让我们看到了中国知识分子的精神风貌,也看到了中国社会的发展和变革。

🕰️ **时间的长河**

燕东园的学者们,他们的故事,他们的精神,他们的文化,都深深地烙印在燕东园的建筑和历史中。作者通过这本书,将这些历史的回声传递给读者,让我们感受燕东园的魅力和精神力量。

这本书不仅是一部燕东园的历史,也是中国近代史的一面镜子,它让我们看到了中国知识分子的精神风貌,也看到了中国社会的发展和变革。

📚 **历史的篇章**

燕东园的学者们,他们的故事,他们的精神,他们的文化,都深深地烙印在燕东园的建筑和历史中。作者通过这本书,将这些历史的回声传递给读者,让我们感受燕东园的魅力和精神力量。

这本书不仅是一部燕东园的历史,也是中国近代史的一面镜子,它让我们看到了中国知识分子的精神风貌,也看到了中国社会的发展和变革。

👣 **历史的足迹**

燕东园的学者们,他们的故事,他们的精神,他们的文化,都深深地烙印在燕东园的建筑和历史中。作者通过这本书,将这些历史的回声传递给读者,让我们感受燕东园的魅力和精神力量。

这本书不仅是一部燕东园的历史,也是中国近代史的一面镜子,它让我们看到了中国知识分子的精神风貌,也看到了中国社会的发展和变革。

8月4日,《燕东园左邻右舍》作者徐泓作客上海图书馆东馆,与上海读者分享书中老一辈北大学人的故事。这场主题为“历史缄默,还有建筑在说话”的分享会,并非字面意思关注老建筑的历史,而是一群住在老建筑里的学者的故事。

记录百年邻里往事

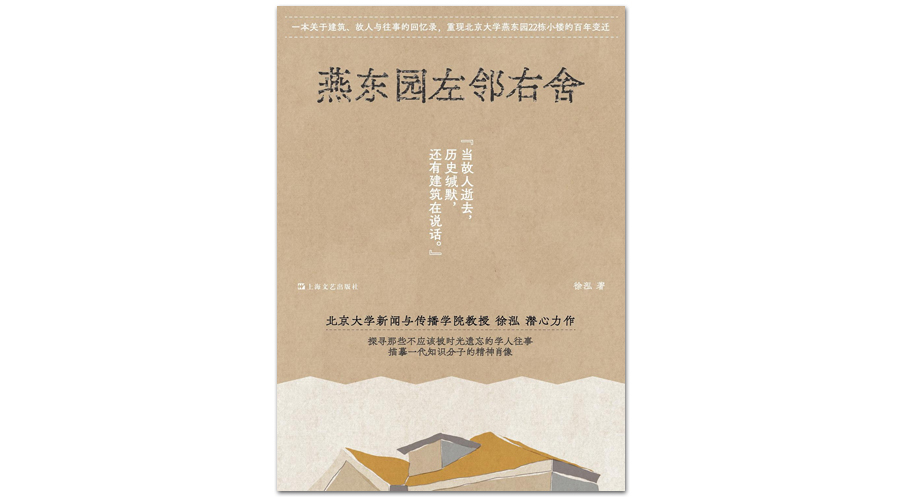

《燕东园左邻右舍》是徐泓的非虚构新作,这本书历经数年访谈、收集资料和写作过程。书中讲述了1926~1966年,燕东园里的住户与往事。燕东园是位于北京大学内的历史保护建筑,是一处含22栋小楼的老居住区。

《燕东园左邻右舍》是第一财经2024春季好书,推荐语称,“这本书讲述的是一段并不久远却即将湮没的历史,而我们每个人都可能拥有这样一部历史,如果我们视自己为过去的见证者。燕东园距北京大学东门约一里地,先后为燕京大学、北京大学的高级住宅区。近百年间,这里居住过燕京大学、北京大学许多知名学者,如冯至、张东荪、游国恩、容庚、翦伯赞、何其芳……”

徐泓是名门之后,父亲徐献瑜曾任燕京大学数学系主任。在她的另一本新书《韩家往事》中,她写了母亲韩德常的姑姑们“韩家五姐妹”的故事。韩家女婿“阵容强大”,包括教育家梅贻琦、傅铜、邝寿堃和爱国将领卫立煌。

1946年秋,徐泓刚出生百天,一家人搬到了燕东园40号。徐泓从小在燕东园众多学者家庭的知识分子氛围中长大,毕恭毕敬向伯伯伯母们鞠躬,与小伙伴一起摘果子、玩各种游戏,听了太多的故事。在燕东园,她一直住到现在,将近80年。

环顾整个燕东园,如此老资格的住户已绝无仅有,徐泓决定提起笔,为小楼往事留下一份追忆与记录。她的另一重身份为这项计划提供了重要的基础。徐泓是一名资深记者,曾任中国新闻社新闻部副主任、北京分社社长。1998年以后,她进入高校,从事新闻教育事业,先后任教于中国人民大学和北京大学,现任北京大学新闻与传播学院教授。

徐泓曾出版《大人物 小人物》(1995)《我所珍惜的:30位北大传媒人访谈录》(2008)《不要因为走得太远而忘记为什么出发》(2013)。“风光游记性的文章,可以视为另一个新闻品种”,《大人物 小人物》简介中的这句话,见证了上世纪80年代徐泓在记者生涯中的成就。

结合亲历回忆,徐泓访谈了数十位燕东园二代。她的写作逐渐建立了“燕东园左邻右舍”之间的“横向联系”,使一代人的几种杰出的价值观逐渐浮出水面。五百多页的书,因此也显得格外厚重。徐泓感叹,就在访谈、写作的这几年中,“燕二代”又去世了好几位。

在徐泓的笔下,燕东园一代出生于清末至民国初年,留学海外,在国难时毅然归来,以科学文化报效祖国,历经各种磨难,始终一片冰心在玉壶。每个家庭都有丰富的情感,夫妻情、父子情、父女情,邻里之间的同事情、师生情,非常立体地重现了学人们的精神世界和日常生活。

徐泓特别向来到上海图书馆的读者们强调:小时候我们是不进父母书斋的,到小伙伴家,也不会进伯伯伯母们的书斋。那一代学人的书斋,是极为神圣的,代表着对学术研究专注的态度。

随着燕东园故人老去,部分小楼也在城市更新中消失,或改变功能。徐泓的书也成为留存燕东园历史记忆的一份抢救性工作。

大师的育儿与社交

在新书分享会现场,徐泓讲了足足一个小时的故事,谈到了很多燕东园老住户家庭的事。

徐泓的父亲徐献瑜2010年去世,经历了整整100年的跌宕人生。徐泓说,父亲这代人,多是在留学欧美后,国难期间回国,新中国成立后留在大陆,曾经历了各种运动,在改革开放后又一次建立了成就。她提到,1993年重新评过一次中国科学院院士,“很多年轻人入选了,这些年轻人很多都是老一批学人培养的研究生,他们为国家的再一次振兴作出了很大贡献。”

徐献瑜这代人也尽自己晚年的力量,完成了一批重要成就。比如,徐献瑜主持创建了国内第一个"数学软件库(STYR)"和国家级计算中心。1938年,徐献瑜获美国华盛顿大学哲学博士学位,1955年组建了中国第一个计算数学教研室。1985年挂帅开发中国第一个自主研发软件库时,他已经75岁。

回忆童年,徐泓说,当时燕东园有两个大的游戏场和操场,够孩子们玩的了。“我对现在孩子们的教育,包括我家10岁的孙子,充满了‘成长的焦虑’,不知道该给他什么样的世界和什么样的环境。想当年我们是充分地在外头疯,也没那么沉重的作业。”

她提到,燕东园家庭都非常重视体育和文艺。男孩子爱踢球,大家有很多游戏可以玩,北京大学未名湖的冰场全市有名,大家都学滑冰。孩子们的父母亲都是留学回来的,都是古典乐迷,“不管学文科的,学理科、工科的,‘文化大革命’抄家抄出来最多的东西,就是黑胶唱片。”徐泓的母亲韩德常是燕京大学音乐系毕业的,学的是钢琴,她创作的《摇啊摇》《堆雪人》《小兔儿乖乖》等歌曲,影响了几代人。在燕东园,孩子都会乐器,学钢琴、学小提琴的风气很普遍。在徐泓的回忆里,儿时的氛围很快乐。

这样的育儿方式,提示了博雅教育的价值。媒体人、编辑燕舞在新书分享会中说,最近奥运会上拿金牌的中国香港击剑选手江旻憓,是中国人民大学法律硕士、香港中文大学法律博士在读,这样的身份引起了舆论的极大关注。江旻憓儿时也曾尝试过跆拳道、美术等五六种爱好,父母对她的选择都很支持。这样的教育方式与家庭的价值观关联紧密。

燕东园也有金岳霖这样个人爱好很有趣的大学者。徐泓回忆,小时候小朋友们曾发现金岳霖家门口有一排大小各异的罐子,因为爱斗蛐蛐的孩子很多,有人认出这些都是蛐蛐罐。金岳霖在蛐蛐罐的收藏研究上造诣很深,小朋友也有不服气地带着蛐蛐去跟金伯伯斗,结果大败而归。徐泓得出结论,金岳霖当时把收藏的蛐蛐罐摆在门口,是因为1958年院系大调整,中国社会科学院哲学学部设立,要从北大搬到建国门,金岳霖因属于该学部,要搬家,在整理家当。

金岳霖因是单身居住,请了一位会做西餐的大师傅。他家院子里有三棵枣树,枣子特别甜,男孩们经常进去打枣,把院子里弄得很乱。金先生就会出来叫大家停下,让师傅收枣之后,送去各家,让孩子们一起吃。燕东园分享果子的风气多见,家里有果树的学者,常会与邻居分享收获。

徐泓认为,尊重知识分子、了解知识分子,特别是了解百年来中国知识分子的求索,是特别重要的。她的目标不是用传统的做法,写每个人的学术成就,而是更多从他们的生活、感情里面去接近精神世界,去理解他们的命运。在写作过程中,她也有一个重新认识的过程。“社会的进步,从科学、技术、文化和民族精神等方面,知识分子起的作用非常重要,这是不可否认的。”徐泓说。

冯至、姚可崑夫妇是燕东园22号居民。两个人感情非常好,出国留学前先订婚了,但在德国,他们坚持各住一个住处,每天上学、吃饭、散步都在一道,经常约会陪伴,学习研究却是互不打扰。冯至拿到了博士学位,姚可崑虽然没有修完博士学位,但坚持修完了大部分课程。回国后,他们经历了西南联大时期,在战乱中极端简陋的条件下完成了最精华的学术成果,后来两人分别成为北京大学、北京外国语大学德语教学的创建者。

“当年冯至对北大西语系的学生们强调过,要把外文基础打好,也要知道中国文学的重要”,燕舞说,今天人们有时会感慨人们在社交中不够心平气和,“一言不合在微信朋友圈就拉黑对方,不能讨论,不能求同存异。读《燕东园左邻右舍》会觉得,当时在燕东园那么大的一个空间,不同学术主张、不同流派的先生们就会求同存异。在日常生活当中很得体、很优雅地共存,保持同事关系。”

徐泓说,燕京大学时期学者之间是很和谐的,北京大学时期大家是做朋友,桥牌、手谈是两大方式。比如,神学家、诗人赵紫宸和心理学家陆志伟都是桥牌高手,约着下围棋的学者也很多。打麻将也是当时燕东园常见的会友娱乐。

《燕东园左邻右舍》

《燕东园左邻右舍》

徐泓 著,单读·上海文艺出版社·艺文志,2024年1月。