来源:雪球App,作者: F_Free,(https://xueqiu.com/8531807918/298020550)

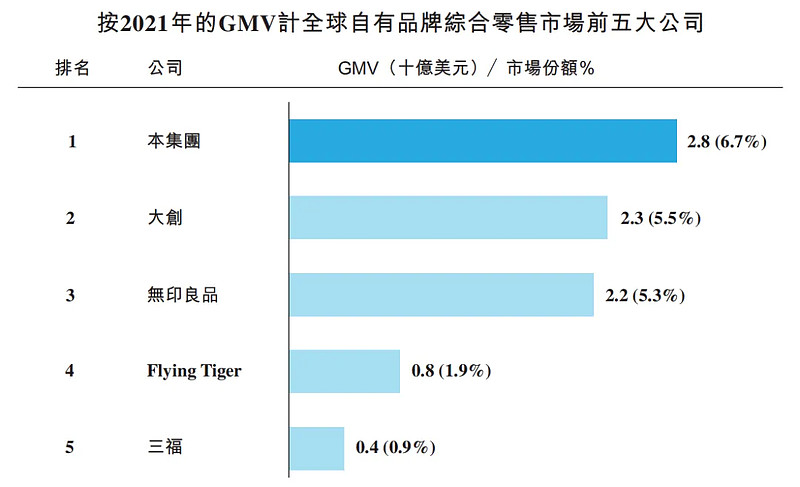

名创优品是一家创意家居产品零售商,自2013年在中国开设第一家门店以来,仅用8年时间,便于2021年成为全球最大的自有品牌生活家具综合零售商,其通过门店网络销售的产品GMV总计达180亿元人民币,将赫赫有名的拥有40年历史的日本品牌无印良品远远甩在身后,堪称零售界的奇迹。

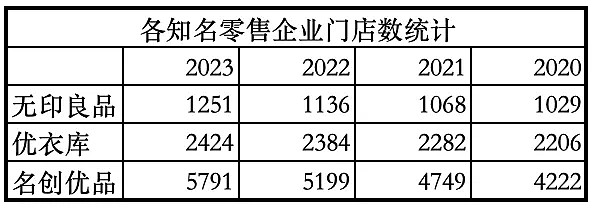

如果按全球门店数口径进行比较的话,名创优品更是一骑绝尘:

如此迅猛的开店速度和营收增长也引起了名创优品的竞争对手们的重视,屈臣氏就曾公开表示,名创优品是其“最具威胁性的竞争对手之一”。

于是问题来了,名创优品究竟做对了什么,才能在众多高手如云的零售业中脱颖而出的呢?

名创优品的成功要素(供给侧)

“日本设计师品牌”

我们回顾名创优品的发展史,会发现最初的名创优品包含了浓厚的日本元素。

上世纪末,日本设计理念对全球的工业设计界都有着重大的影响,名创优品在诞生之初,也随处可以找到其对日本零售业的模仿痕迹。

在企业架构方面,叶国富找到了名不见经传的日本设计师三宅顺也作为合作伙伴,于是“日本设计”的标签便顺理成章地打在了名创优品的产品上,也印在了第一批消费者的心里。

在品牌logo方面,名创优品对优衣库的模仿可谓惟妙惟肖,这里贴一张名创优品早期logo,大家直观比较一下:

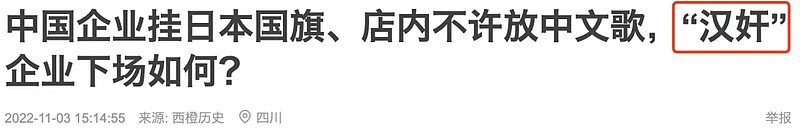

当然了,“日本设计”在这片大地上属于比较暧昧的元素,它可以代表更先进的设计理念,也可以被贴上“日本文化”的标签,进而被民粹定性为“文化入侵”,甚至可能被称为“汉奸企业”。

名创优品就经历过这样的起伏,2013年第一家门店开设,2015年门店数量便迅速超过1000家,2020年纽交所上市,2021年门店超过5000家。

然而就在2022年,当名创优品在与保加利亚签约现场悬挂上日本国旗时,瞬间就刺痛了民粹人士的敏感神经,被打上了“汉奸企业”的标签。

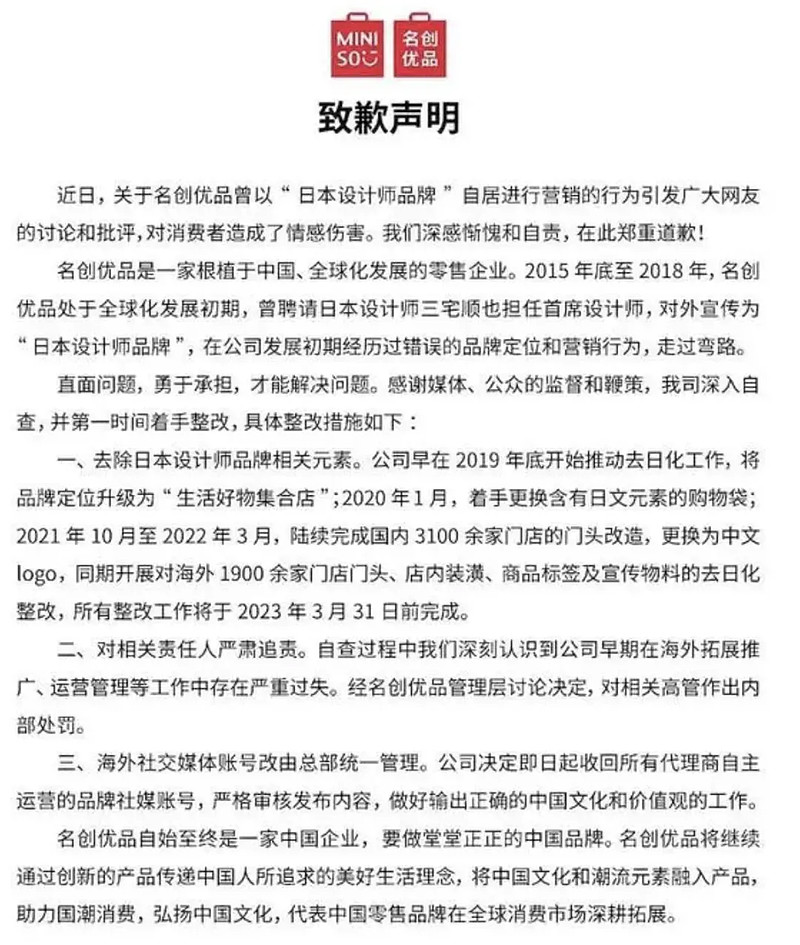

扣上这种大帽子,再强硬的企业也会服软,名创优品随即发布了道歉声明,宣布用半年时间完成“去日化”。

于是我们可以看到,名创优品向港交所递交的这份上市文件中,压根没提到三宅顺也这个人物,甚至在招股书里直接否认了自己在道歉声明中提到的“曾以‘日本设计师品牌’自居”的历史。

不可否认的是,“日本设计”的标签,无疑曾给名创优品的初期成长带来了极大的便利,名创优品可以不用费尽口舌地向消费者解释自己的产品定位,“日本设计”本身自带“优质低价有内涵”的心智认知。

如果我们抛下民粹主义的思考范式,单就其所创下的成果来看,名创优品虽借助了日本设计的东风,但它无疑对中国社会做出了积极的贡献,因为其产品在日本设计的表象下,皆是出自中国制造。名创优品深度参与产品开发,积极推进供应链整合,帮助中国的中小供应商获取了巨量的订单,保住了无数打工人的饭碗。

供应链整合

名创优品崛起之时恰逢线上零售的爆发期,实体零售业正遭受着史无前例的冲击,人们熟知的品牌纷纷关闭实体店铺,收缩营业网点,即便是勉强活下来的企业也选择将主要精力转移至搭建线上门店。

中国的零售市场曾经历过高速发展的10年。在供应端,大规模制造业的繁荣促进了物质的进步,从不愁销路的匮乏时代进入了竞争激烈的过剩时代;在需求端,互联网越发普及,似乎企图将所有的商品塞进消费者的视线,消费者因此变得越发理性成熟,并且逐渐被激发出更加高品质、更加细分的需求。

在这样的大趋势下,很多传统制造商和渠道商固步自封,不思变革,仍然试图维持高加价率的渠道模式,这是注定会被时代所淘汰的。

另一方面,彼时的电商则以低价为矛,将产品价格压低至传统零售业无法企及的水平(当然了,电商普及的初期,也存在着“山寨货”、偷税漏税、侵犯知识产权等乱象),伴随着全民触网的浪潮,电商被捧上了神坛,甚至很多人认为线上零售才是零售业的终极业态。

然而名创优品董事长叶国富却认为,电商不过是众多销售渠道中的一种而已。

这句话我们可能直到现在才回过味来。当线上流量趋于饱和,个体企业获取流量的成本大幅增加;本以为拥有无限展示空间的线上平台/店铺,消费者往往只有耐心翻开前三页,使得店铺/产品的曝光率远未达到想象中的效果;客户体验感的缺失,也是线上商铺的先天缺陷。

而线下零售与线上零售真正的区别,仅仅在于有没有“互联网思维”。

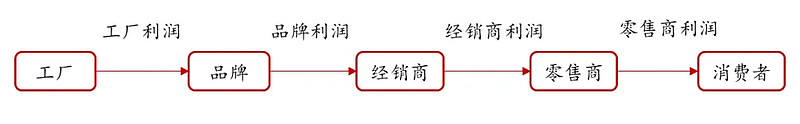

传统零售的供应链条繁琐而冗余,是上一个卖方市场时代的认知残存,连接工厂和消费者的中间环节栖息着品牌方、经销商和零售商三大势力,这无疑会提高产品的加价倍率,不仅如此,中间环节过多还会阻碍信息的传递,使需求端的反馈无法及时地返回供应端,很容易导致供需错配,是一种效率低下的供应体系。

而互联网思维则要求零售企业想办法压缩供应链,减少中间环节,并且通过数字化运营打通信息交互壁垒,缩短工厂到消费者的距离,使工厂能够更及时地对消费者的反馈作出反应。

名创优品正是依照这个模板改革了传统供应体系。

名创优品与供应商的合作模式可以概括为:买断定制+以量制价+不压货款

名创优品会与供应商联合开发商品,买断版权,形成独家货源;制定精准的营销计划,尽量帮助供应商压低库存;依仗着自己数千家门店的规模,采购巨量产品,摊薄供应商固定成本,从而获得满意的采购价;在供应商成功交付产品之后,名创优品甚至可以做到15天回款。

这些措施本质上是名创优品替供应商承担了风险,也正因如此,名创优品才能从供应商那里拿到满意的采购价。

没有退货烦恼,没有库存压力,回款速度快,供应商心头的三座大山在名创优品这里被一一铲平,自然有长期合作的意愿。

完善的数字化系统

物流的本质是商品流、现金流和信息流的闭环:采购——生产交付——仓储发货——物流运输——店铺收货。数据流与商品流的统一,是物流高效运转的保障。

名创优品拥有一套与供应商共享数据的IT信息系统,它作为物流系统运转的指挥棒,通过数据监控、盘点、分析等手段,确保商品与数据的一致。

数字可以反映很多问题,比如通过店铺的销售数据,可以看到商圈的消费水平及消费者青睐的商品,据此制定经营策略,把握更多销售机会;比如在门店订单配送的过程中,可以基于门店位置、商圈距离等数据,设定最优配送路线,节省运费;再比如,供应商可以通过该共享IT系统实时监测到自己产品的销售情况,并可以通过预测销量来进行排产,减少了商品缺货和滞销的风险。

名创优品的成功要素(需求侧)

上面提到过,名创优品为供应商承担了传统零售企业不愿承担的风险,在锱铢必较的零售业红海里,既然愿意承担风险,那么就意味着名创优品认为,这部分风险由自己去承担,其成本是最低的。

而零售商化解风险的手段,无非就是让商品在手中尽快周转,那么名创优品是如何做的呢?

长期的优质低价

在诞生后的很长一段时间里,名创优品都秉持着“优质低价”的原则,甚至宣称自己的毛利率水平将保持在8%左右,也是名副其实的“十元店”。

优质低价不是单纯低价,它是建立在“优质”的前提之下的,除了上面说的通过日本设计保障产品品质,名创优品还会与全球的顶尖供应商合作,从而给消费者带来超预期的惊喜。

最著名的例子就是“花漾系列”香水产品了,名创优品找到了为香奈儿、迪奥等国际一线品牌制作香水的香精供应商奇华顿,联合打造了一款售价仅39元的香水产品,在保证同样品质的前提下,将香水的价格压低至头部品牌的十分之一,销量自然火爆。

优质低价策略为名创优品初期的成功做出了重要贡献,然而,就在前不久的2023年初,名创优品进行了一次“全球品牌战略升级”。

发布会上,董事长叶国富宣布名创优品正式升级为“以IP设计为特色的生活好物集合店”,要拥抱“兴趣消费”,这两个新名词听起来可不怎么省钱,给人一种为了顺应“消费升级的大趋势”的感觉,然而消费升级的趋势目前看来仍旧可持续吗,此次战略升级的原因是什么呢?我们后面再聊。

精妙的合伙模式

名创优品的国内门店大多数都是“合伙人门店”,是结合了加盟模式和自营连锁模式优势的一种混合模式。

简单来说就是合伙人只要负责找到绝佳的门店位置,并且承担水电费和员工工资,省下的所有事项比如招聘员工、培训店长、收发货品、日常经营均由名创优品搞定。

这种合作安排充分利用了合伙人的优质资源(优秀的门店点位往往需要“地头蛇”才能搞定),同时又对合伙人的经营水平没有任何要求,有利于降低合作门槛,从而使开店速速大大加快了。

正因如此,名创优品才能完成一年300家、两年1000家、八年5000家门店的开店神话。

门店数量对于零售商来说非常重要。它们部分承担了街头广告的功能,所以名创优品初期很少有品牌推广费用,可以将节约下来的经费用于补贴商品售价;更多的门店能够扩大销售范围,不同地区的消费习惯有所差别,万一出现滞销货品,也会有更多的腾挪空间。

良好的购物环境

名创优品对门店细节的追求可谓极致,从店面装修到商品陈列再到店员职责,事无巨细,目的就是为了创造一个轻松舒适的购物环境,保证货品的周转率。

例如,门店装修方面,名创优品的货架选用的是与LV同厂出品的货架,LED灯也是与雷士照明联合开发的,目的就是让灯光色调与店内环境色彩更加协调;陈列方面,除了先进先出、丰富饱满等常规性原则,名创优品还制定了很多独特的标准,比如二指原则(指商品之间的缝隙必须且仅能容得下两根手指);员工职责方面则实行“去服务化”,不打扰顾客选购,甚至要求店员除非顾客主动询问,否则在顾客选购时“看都不要看”,给顾客提供一个更加自由的挑选空间。

以上便是我能在招股说明书和有关名创优品的书籍里找到的所有成功要素了,但这似乎并没有解决我内心的疑问——

每一个名创优品的成功要素似乎都不是名创优品的独有特质,甚至都不一定是做的最好的那个:“日本设计师品牌”的设计理念能比正宗日本品牌(无印良品)更先进吗?供应链整合能力比小米有品又如何呢?数字化系统能比零售界信息化鼻祖沃尔玛更强大吗?半加盟的门店拓展模式也并不是名创优品的原创。

这些非原创、非顶尖的成功要素,是如何支撑起名创优品的巨大成功的呢?

要我说,名创优品最初的成功无非在于:

当时的创意家居领域确实有刚性需求,而市场上仅存在“劣质低价”的山寨品牌和“优质高价”的无印良品,名创优品精准地以“优质低价”为招牌,挤入了这个市场缝隙,并以超强的团队执行力坚守着“优质低价”的特色。

既然如此,我们就需要回答一个问题了:名创优品的竞争优势能否长期保持呢?2023年初的“全球品牌战略升级”有意味着什么呢?

美国零售业回顾

为了回答上面的问题,我们有必要绕一个大圈子,先来看一看零售业到底是由哪些因素所驱动的。

首先我们以美国为例,来看看零售业态的变迁史。

在零售行业中,“业态”这个词指的是企业向顾客提供商品和服务的具体形式,比如常见业态有:连锁店、大型超市、便利店、电商等。

我们知道,任何时代的消费者,其追求总是永恒不变的“多、快、好、省”,只不过不同时代的侧重点不一样,有时更青睐“快”和“好”,有时更青睐“多”和“省”。而这种侧重点变换的驱动因素往往与社会进程、经济波动以及技术创新有关。

邮购

1880年以前,美国人口大约5600万,其中三分之二都生活在农村,当时的零售业态基本上以传统的街边小店为主,这种零售业态离不开城镇的密集客流,因此无法满足地广人稀的农村居民需求。

后来,一个重大的技术变革诞生,美国的铁路有了巨大发展,全国范围内的铁路覆盖为新业态的出现铺平了道路,这种新业态就是:邮购。

当时最具代表性的邮购巨头企业叫西尔斯,它将邮购目录册分发到广大农民手上,农民只要通过邮件下单,并等待一段时间,商品就会寄回农民家中。

邮购相比街边小店的优势巨大,算是降维打击了。它开辟出了一个新的、占人口比例大多数的消费群体——农民,又因为农民的消费习惯比较保守,西尔斯便可以相对集中地进行采购,给消费者提供更加多样的、更加便捷的、更加便宜的商品。

西尔斯也从1900年110万美元的营业额,成长到1920年的2.5亿美元。这是科技进步改变零售业态的例子。

超级市场

1908年,福特发明T型车,标志着汽车走进普通美国家庭。1930年,美国登记的汽车数量为2300万辆,汽车的普及使得人们到郊区购物成为可能。

同时,1930-1940年代,冰箱也在美国逐渐普及,食品可以存放更长时间了,购物时就能一次性囤积更多物品,因此开车去郊区一次性购买一周所用就成了非常划算的事情。

汽车+冰箱的科技组合,再加上1929年大萧条的助力,让消费者进入了一个极力追求低价的阶段。于是超市这种业态便诞生了,它一般分布于郊区,规模巨大,能提供大片停车场。郊区租金便宜,规模效应使其对供应商的议价能力强,因此能够提供更加便宜的商品。

消费者更加青睐开车出去购物,邮购这种业态自然也就无人问津了,这是科技进步与经济波动共同作用下的零售业态的转变。

大型购物中心

二战结束后的二十年,是美国经济腾飞的黄金时期。这期间诞生了另一种新的零售业态:大型购物中心。1946年,美国一共只有8个购物中心,而到了1970年的时候,这个数字变成了8000。这又是怎么回事呢?

首先明确一下大型购物中心的概念,我们以美国也是历史上第一家大型购物中心--南谷购物中心为例进行描述。

南谷购物中心是完全封闭式的,内部装设空调,面积约12万平方米,5200个停车位。除了基本的零售功能,还有餐饮、电影院、银行、邮局、小型动物园。里面的装修也非常豪华,包括中庭、喷泉、绿化带、拱形走廊、长椅、艺术壁画等等。它就是现在的商业综合体的前身。

那么为什么大型购物中心会在当时的美国风靡一时呢?

有三点原因。

一是经济的持续繁荣,使得中产阶级群体迅速扩张;二是美国最高法院判决种族隔离违宪,此后的黑人民权运动使得大批黑人涌入城市,城市犯罪率激增,迫使各大城市的白人迁移至郊区,即所谓的white flight,最夸张的波士顿城,有84%都是郊区人口;三是美国社会的消费心理发生了变化,因为经济宽裕,美国的消费结构中,炫耀性消费开始占据了社会主流。另外,那时信用卡的发明也刺激了消费者,第一次能花未来的钱满足当下的消费欲望,这也是炫耀性消费抬头的重要驱动力。

大型购物中心的例子里,我们看到了科技的进步(金融科技——信用卡的发明)、经济的繁荣、社会的变迁(政策的变化以及消费心理的变化)对零售业态的影响。

我们不需要再继续讲述零售业的发展史,现在我们稍作总结,便可以轻松地解释之后零售业态的出现。

“多、快、好、省”是消费者的永恒追求,但它会受到科技水平的约束,比如从供给端来说,在铁路普及之前,美国农民的消费欲望会因为运费过高或等待时间过长而被雪藏;在冷链普及之前,比热鲜肉更加营养、美味的冷鲜肉就无法摆到消费者面前供其选择;在产能过剩、产品种类极大丰富的今天,消费者更需要一个产品专家,替自己选出最好的产品,因此Costco才能迅速崛起。

消费端,没有汽车和冰箱的发明,超市这种零售业态就不可能存在;没有手机和移动网络的普及,没有那三年“全民家里蹲”的困难时刻对消费习惯的训练,直播电商、社区零售也不会有那么快的发展。

玩具反斗城的覆灭

玩具反斗城是一家专门卖玩具的连锁店,它是玩具领域的品类杀手,跟沃尔玛出现在同一时代,它规模足够大、种类足够多、售价更便宜,因此发展迅速。

然而它给客户带来的核心价值仅仅是玩具品种多、更便宜,这与沃尔玛的玩具专区恰好重叠,而沃尔玛又是一个综合性的超市,它可以用其他品类的利润来补贴玩具业务,与玩具反斗城打价格战,形成了降维打击。

最终的结局是玩具反斗城破产,其市场份额被沃尔玛取代。

名创优品的抉择

三体世界

以零售业态变迁理论解释的话,名创优品的成功不过就是在上述所有的成功因素都执行到位的前提下,恰巧踏上了科技进步、经济波动、社会变迁的排列组合的浪尖,是一种必然发生,但无法溯源的“涌现”现象。

所以名创优品这种以“年轻一代”为消费群体,“提供广泛的高品质及高性价比的生活家居产品”的零售商,依然面临着永恒的挑战,这挑战包括科技的进步对供应链效率的优化,比如当下大火的AI和Vision Pro,它们的应用会对零售供应链产生何种化学反应呢;也包括社会变迁对消费习惯的影响,比如当下的中等收入陷阱、老龄化社会进程,它们又将如何影响零售业态的进化呢;还包括可能出现的综合零售商对垂直品类零售商的降维打击等等。

我们大可以得出这样的结论:在科技不进步、社会不变迁的“恒纪元”中,名创优品或许是零售业杰出的后起之秀,但零售业本身处于永恒的“乱纪元”,我们无法预测下一个业态变迁何时来临,零售业是个三体世界。

逃离三体星

现在我们终于可以回过头来看看名创优品的品牌升级战略了,它是一次从“渠道品牌”向“产品品牌”的升级,是一次从零售商向品牌方的进化,是对三体世界的一次逃离。

只有将品牌植入消费者心智,由“零售企业”升级为兴趣消费驱动的“内容企业”,以IP联名产品为抓手,完成“品牌=品类”的蜕变,才能摆脱零售业的“乱纪元”,无论今后的渠道变化成什么样,消费者都不会忘记你的品牌。

然而,名创优品所在的家居用品领域,真的能树立起属于自己的品牌效应吗?无印良品当年不正是因为价格比名创优品贵太多,才会被钻了空子,迅速被名创优品超越的吗?这是否说明在家居用品领域,消费者对品质的追求,仍抵不过价格的诱惑呢?

当然,名创优品或许会通过拓展产品品类来应对,但这无疑为今后的发展增加了不确定性。做为投资者,我不愿下注,但我愿祝福名创优品取得成功。

参考资料:

《名创优品没有秘密》杜博奇

《重新定义全球零售业》 唐一辰

《零售行业简史》 崔德荣

《商业经典案例课》 张潇雨