近期大热的美食综艺《一饭封神》把百位厨师拉到一档堪比「大厨101」的竞技比赛里,在展现中式饮食文化的同时,也放大了厨师在餐饮店后厨里的灵魂地位。

“你现点我现炒,锅锅有锅气”。这是一位餐饮主理人在综艺开头就打出的slogan。

图源:《一饭封神》截图

但与镜头里厨师们对「人来现炒」的坚持不同,镜头外大街小巷的外卖档口、连锁餐饮店、酒店、社区和大学食堂,厨师人数正在缩减,与之对应的是一个个翻滚着的「炒菜机器人」。

宁波一家中式餐厅里,25平方米的后厨,放了5台炒菜机器人,没有厨师,只有10个后厨人员负责操作机器。

按照这家老板的说法,单店的净利润率从曾经的5%上升到25%,可能连老乡鸡、小菜园等中式餐饮龙头都要直呼一声「大哥」。

据蓝鲸新闻报道,今年,连锁餐饮企业排队拜访炒菜机器人公司已成常态,似乎将这门效率生意推到了新风口。

但事实上,炒菜机器人并不是一门新生意,早在2016年,甚至更早以前,就有企业入局炒菜机器人赛道,餐厅也开始应用炒菜机器人。

作为一个舌尖上的国家,中式餐饮从来不缺热闹的新故事,无论是能开出千店乃至万店的餐饮老板们,还是街边苍蝇馆子里的江湖小厨,大多都经历过这个行业的集体阵痛:充分竞争的市场、难以标准化的口味以及「降级与升级」并存的食客们。

从技术效率角度,炒菜机器人固然能给老板们带来心理慰藉,但却不是真正的救命稻草。

1、赛博厨师,挤满玩家

“最近确实接收到很多餐饮老板的询价,实地看厂的人也很多”。

广东顺德一家智能厨房设备的原厂销售陈经理向「硅基研究室」提到,他们的工厂自2023年开始做炒菜机器人,两年来合作的客户以江浙沪的中式餐饮店和学校为主,近期确实感受到了新一轮的热度。他和同事每天忙着对接、拉群和安排实地考察,前来询价的是来自全国各地焦虑的餐饮老板们。

不过,在不少餐饮老板眼中这一「新风口」,实际也是一门「旧生意」——从2016年开始,各类炒菜机器人公司已如雨后春笋般诞生,投身这片浪潮的人也「千奇百怪」。

第一类可以称作是「餐饮派」:也就是餐饮行业的「自己人」。

典型如霸碗盖码饭直接自己下场自研炒菜机器人,卖加盟模式的同时,正好可以卖设备,海底捞在2021年就在财报中表示,已有超70家门店配备智能化配锅机。

图源:霸碗盖码饭官网

第二类是「厨电设备派」,也就是本身就有家电或厨电业务布局的品牌,这之中也有细分——

一种是靠电气电控技术顺势做整机:比如从做智能控机器顺道做起炒菜机器人产品的拓邦股份,优特集团旗下的优特智厨、爱餐集团等。一种则是家电/厨电品牌品牌直接下场做炒菜机器人,典型如科沃斯旗下添可智能「食万星厨」。

第三类则是「创业派」,这些创业公司大多聚焦在AI数字厨电本身,「炒菜机器人」是其中的热门品类,创业时间也在2016-2021年前后,比如不停科技、长膳智能、橡鹿科技等,创始人的背景更多元,工程师、互联网、咨询都有。

第四类则是「跨界派」:比如房地产公司、互联网巨头等,趣头条内部成立的炒菜机器人项目「库盒」,碧桂园旗下也有千玺餐饮机器人集团。

京东除了目前亮相的「七鲜小厨」外,早在2018年11月,就在天津开了京东首家X未来餐厅。

「硅基研究室」以「炒菜机器人」为关键词搜索爱企查发现,已有超40家企业布局该赛道,但据陈经理表示,据他了解,数字远超百家,且很多聚焦在华南厨电产业带。

如此看来,炒菜机器人看似热闹,但已挤满了跃跃欲试的玩家。

2、炒菜机器人,餐饮老板的阳谋

炒菜机器人之所以火热,是拿捏了焦虑的餐饮老板们。

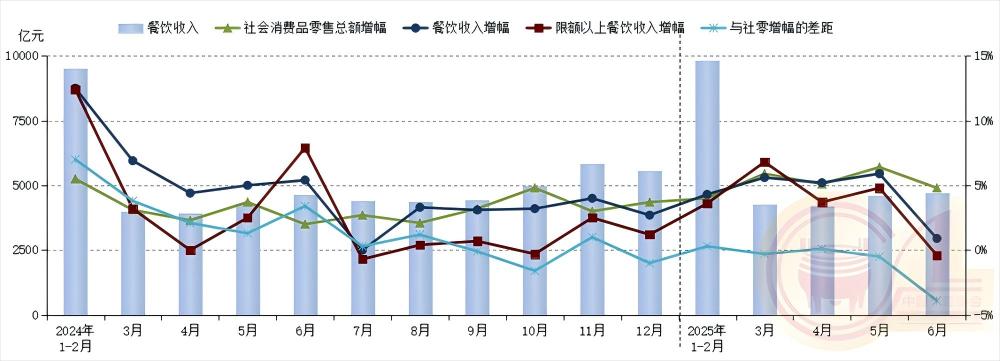

据国家统计局公布数据显示,2025年1-6月,全国餐饮收入增速同比下降3.6个百分点,限额以上单位餐饮收入增速同比下降2个百分点。

外卖大战下,中国烹饪协会更是直接指出,上半年餐饮业呈现「营收增速放缓、利润下滑、竞争加剧」的态势,行业面临严峻的挑战。

图片来源:©中国烹饪协会

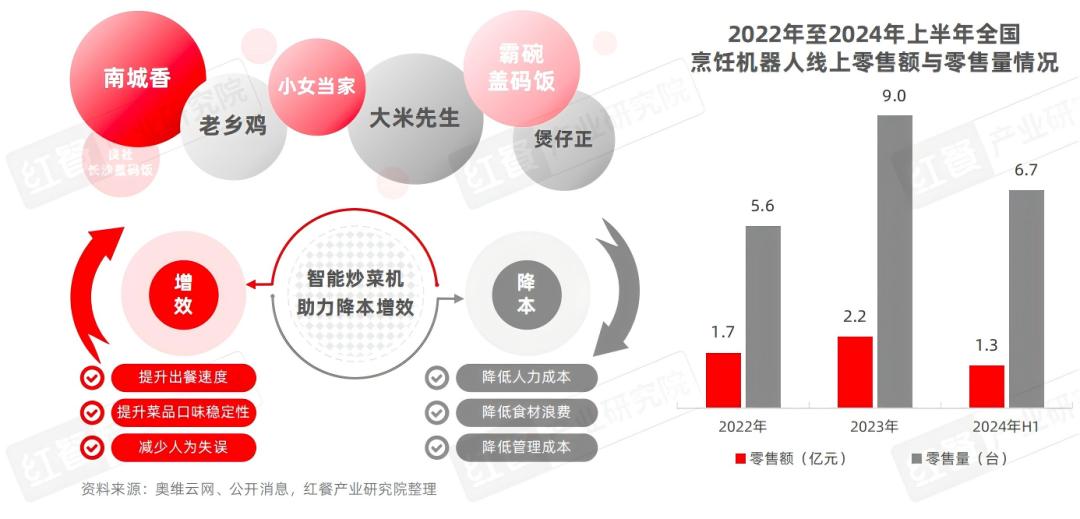

炒菜机器人厂商们也是深谙餐饮老板们的心,他们做的就是帮他们省钱。

陈经理和大多数的行业玩家在「省钱账」上有着惊人的一致性:“花十几万购买两台机器,就可以少配备两到三位厨师,大概6-7个月就能回本。”

近期被京东投资而受到关注的橡鹿科技董事长杨建成也提到类似的数据,一个厨工配两台炒菜机器人的效率,等同于三个大厨配三个灶,采购一台大约6个月回本。

在炒菜机器人玩家眼中,炒菜机器人能帮餐饮老板解决的是其实是后厨「人、货、场」的问题。

在人上,减少人力支出。夫妻老婆店一般后厨2-3人,大中型餐饮店一般配备2-3名厨师,不同单店面积,后厨配置人员不同,一般一百平方米的单店,后厨至少需要10人。

据此前媒体报道,一家使用炒菜机器人的中式餐饮单店面积达100-300平,后厨仅有5-6个人,确实减少了一定的人力成本。

陈经理还提到,机器人可以降低厨师在高温爆炒等这些危险工作环节的职业风险,厨师可以去干菜谱创新的事。

在货上,则是将通过将菜谱和菜品制作过程标准化,提升出餐效率,确保口味的一致性。炒菜机器人公司一般会和餐饮企业、厨师合作,提供基础和定制化的电子菜谱,借助厂商的算法能力和烹饪数据模型等,理想状态下,操作者只需按提示倒菜、端菜。

在场上,机器多了,人就少了,后厨的面积得以缩小,前厅就可以承载更多的食客,进一步提升翻台率,优化单店的盈利模型。

近年来,包括老乡鸡、南城香、乡村基集团旗下的大米先生、小菜园等越来越多中式餐饮品牌均宣布在门店引入炒菜机器人,这些效率至上的手段本质上和餐饮老板们的数字化转型息息相关。

这几年,消费低迷期,为了自救,餐饮老板们可以说是各出奇招。

除了自建供应链、中央厨房集中降低成本外,在菜品等方面也是「能省尽省」。

第一个做法是走「菜品精简大法」。比如小菜园就把门店的菜式缩减到45至50道,越来越薄的菜单是缩减的SKU。

第二个做法是走「穷鬼食堂路线」,加码社区餐厅,打造工业化的食堂。

如乡村基、小菜园都涉足了社区食堂业务,本质是走量大管饱的低价团餐路线,用规模化均摊利润,像炒菜机器人这样的智能设备又恰好是团餐的直接应用场景。

第三个做法就是砸钱「数字化路线」。从前台门店到业务中台,从菜品出品、服务到卫生食品安全,都通过数字化建立标准化的SOP,同时沉淀下会员、菜品等这些核心数据资产。

炒菜机器人不仅正中餐饮老板们的心巴,而且与难度极大且高举高打的组织的数字化相比,设备的采购无疑是最低门槛的。

因此,反观炒菜机器人的爆火,不只是厂商们的助推,更像是中式餐饮老板成为「下一个麦当劳」的阳谋。

3、口味、效率和灵魂的「不可能三角」

看好炒菜机器人的,其实和那些期待中餐标准化的是同一批人。

中式餐饮分散性强、地域性强且连锁化率低,曾几何时,海底捞承载了投资人们「中式餐饮麦当劳化」的野望,之后老乡鸡、小菜园的招股书和财报里也无一例外地提到中餐标准化。

美团王慧文的老搭档、前美团高级副总裁郭庆(老K)的另一个身份也就是橡鹿联合的创始人。

他在2023年接受采访时就预测:“我们希望有更多的玩家加入这个赛道,一起推动中餐的标准化,诞生属于中餐自己的‘麦当劳’,这个过程不会太远。”

从底层逻辑看,炒菜机器人作为中餐标准化的一环,无疑会变得越来越智能。

一方面,大模型技术的发展,烹饪模型会变得越来越聪明,推理能力和多模态能力的发展,借助AI视觉识别等技术,前端采集的数据也会越来越精准;

另一方面,硬件本身,大多数炒菜机器人在设计上都采用模块化的思路,借中国成熟的硬件生态,炒菜机器人的实际采购价格也在下降,从过去单价几十万一台逐渐下降到10万以内。(部分定制和高端型除外)。

「硅基研究室」了解到,目前市面上的炒菜机器人参数和配置一般从外形、电压、配锅尺寸、锅体材质、容量、炒菜重量等考量,但陈经理也告诉我们:“产品用的材料和智能程度,决定了省人工、质量、重量、出餐速度和火力大小,市场上不一样的材料做的价格都不一样”。

一位餐饮业内人士对餐饮老板采用炒菜机器人的建议是,在购买前,要考虑三点:是否想走连锁路线、是否有爆品以及是否有足够的钱。“不是买个机器放在店里就可以,后厨的动线要重新设计,要和厂商一起研究菜谱和设备,同时是机器就有折旧,本身机器人也是固定资产。”

智能化的另一个灵魂之问是,食客们心目中的「锅气」和餐饮老板们心中的「锅气」到底是不是一个东西?炒菜机器人即便能实现口味和效率的平衡,那么中式餐饮的生命力呢?

现炒的「锅气」 图源:《一饭封神》截图

美食家陈晓卿就下过一个定论:“在美食上,东西方不可能达成共识。”

他举过一个例子,单就中国的主食,不必说全国一地一味的条状面食,大小不一、制作方法千变万化的各类蒸、烤的饼食,就说饺子:“无论是猪肉大葱馅儿、鲜肉荠菜馅儿、羊肉胡萝卜馅儿还是各种海鲜馅儿,都被赋予整齐划一、大一统的外表,这的确能让人从中感受到这个东方国度标志性美食的顽强生命力。”

炒菜机器人会成为「共识」的前提或许是,中餐标准化首先得是一个共识。

参考资料:

1、36氪:对话前美团高管老K:炒菜机器人让中餐“麦当劳”成为可能

2、远川研究所:餐饮老板的九九八十一难

3、第一财经:机器人从客厅进入厨房,能炒菜但不会“炒掉”厨师

*封面图来自电影《食神》

本文来自微信公众号“硅基研究室”,作者:kiki,36氪经授权发布。