文 | 新能源行业观察

你有没有发现,现在大街上跑着的车有一半都是新能源了。

伴随着新能源渗透率的持续激增,各地正在加紧完善充电基础设施建设。比如,重庆计划年底前建成超充站2000座以上、超充桩4000个以上;深圳则宣布下半年全面启动“超充之城2.0”建设,目标是让超充桩数量和加油站一样多。

在此背景下,一场以“超级充电”为名的基建竞赛正席卷全国。

然而,光鲜口号的背后,现实与愿景却存在一定落差。

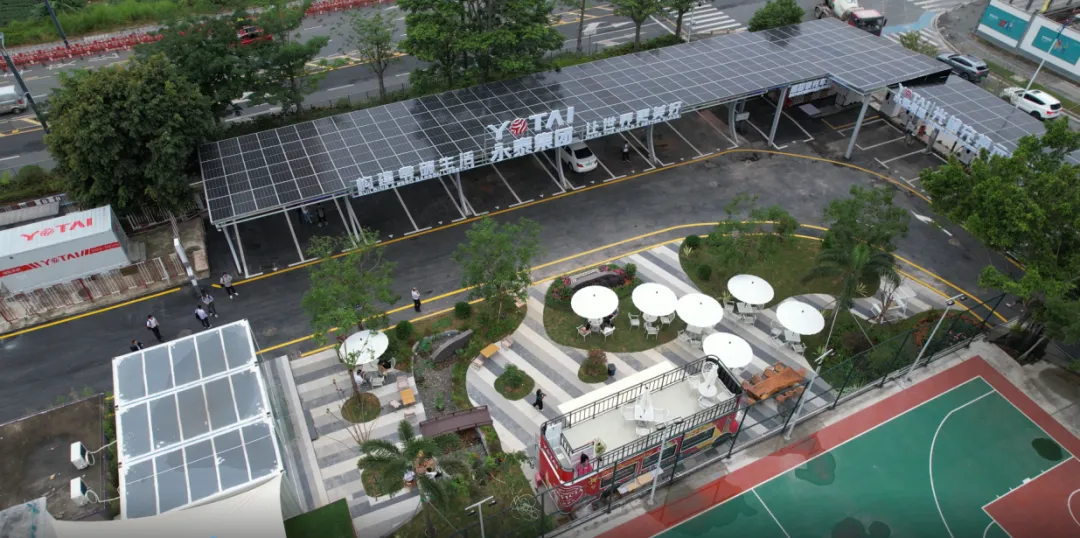

重庆某园区的超充示范站,虽灵活配置了16把快充枪和4把液冷超充枪,但充电站利用率远不及预期,有时甚至半天只有两三辆车来充电。场站运营经理翻着后台数据苦笑,“单桩一天充电量不足50度,连设备折旧费都不够。”

图/重庆某园区超充示范站

这并非孤例。中国充电联盟数据显示,2024年全国公共充电桩平均利用率仅为7.8%,大量充电桩处于闲置状态。

更离谱的是,深圳部分超充站,为满足补贴要求,雇“充电黄牛”刷单——开着空货车接上充电枪,制造虚假繁忙数据。

1. 算法规划与多维现实的错配

驱动超充桩快速扩张的核心动力,是地方政府依赖的“三张地图”:热力图、政策图、招商图。某智能规划平台显示,超充站选址高度依赖三个数据维度:新能源汽车保有量密度(权重40%)、主干道车流量(30%)、商业体人流量(30%)。

但,这套算出来的选址方案看似科学,实则却与现实场景脱节。

以深圳龙华区某商圈的8台超充桩为例,按照算法来看,该区域的日均客流量在10万人次以上,是建设超充站的黄金地段。可当实际运营时,却发现,该商圈75%顾客为地铁通勤族,自驾新能源车占比不足3%。

图/深圳某超充站

“之前有次开车来这儿,结果光找车位就绕着周边三条街转了快40分钟,太折腾了,后来就再也不开车来这儿了,事实证明地铁确实方便很多。”

“这周围地铁线路多,几站地就到了,所以我平时来这商圈都是坐地铁,又快又方便,根本没必要开车。”

除了建在商圈附近,还有部分超充站则建在居民区附近,但这部分消费者似乎对于超充站也不太“感冒”。

比如家住重庆某小区的李先生,驾驶的是一辆2023款智己LS6超长续航版,CLTC纯电续航里程760公里。“我就上下班开,一周充一次慢充完全够用,超充是快,但价格比慢充贵不少,长期下来不划算。”

特斯拉Model Y王女士坦言,她家安了家充桩,晚上谷电的时候充,一度电才几毛钱,比外面超充便宜一半还多。“使用下来,家充桩对我来说是最经济、便利的,不用刻意出去,只需晚上插上电,早上起来就满了,超充桩再快不也得在那儿等待充电完成吗?”

这些消费者的心声,恰恰戳中了算法规划的盲区。算法只看到了冰冷的数字,却没考虑到人们的出行习惯、消费观念以及实际需求。其以为人流量大的地方就需要超充桩,却没搞清楚这些人是怎么来的;以为居民区新能源车多就该建超充站,却忽略了家用充电桩的普及和人们对充电成本的敏感。

更深层的矛盾在于“车桩不匹配”。据不完全数据统计,目前市面上支持800V高压快充的车型占比不足15%,但超充桩建设比例已超30%。

“付着更贵的超充钱,享受的却是‘打折’服务,这感觉像买了高铁票,结果坐的却是绿皮车。”小鹏MONA M03车主张先生一语道出了不少人的心声。

张先生表示,自己所驾驶的这辆车只支持400V电压平台,插在超充桩上,充电功率就只有60kW。“这功率跟普通快充没什么区别。”

2. 溃堤的连锁反应

需要注意一点,超充桩建设的盲目推进,是会引发一系列连锁反应的。

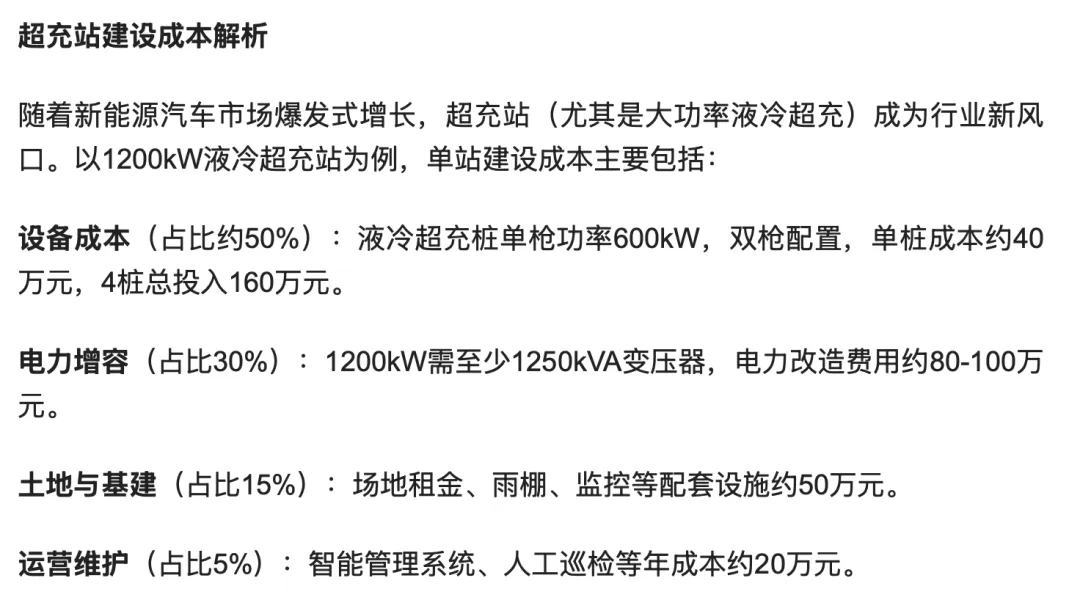

具体分析来看,供应商建一个超充站,设备、场地、建设等成本加起来不是个小数目,本想着靠运营收回成本,可现实却是超充站利用率远低于预期。

某超充设备供应商的负责人透露,单个超充站含电力增容的建设成本约300万元,按1.5元/度电费计算,需日均充电4000度才能十年回本,但现实是,其旗下12个站点单站日均充电量仅521度。

图/超充站建设成本解析

“我们投了大笔钱研发和生产超充设备,本以为能借着这股超充热潮赚回来,结果现在很多超充站都没人用,运营商付不起设备款,我们的资金链都快断了。”

同时,还需要注意的是,超充技术更新迭代很快,今天刚投入使用的设备,可能过不了多久就落后了。供应商为了跟上技术潮流,还得不断投入研发,成本更是居高不下。可市场需求疲软,让这些投入难以收回,供应商承受的压力也会随之加剧。

更糟糕的是,低利用率往往导致维护投入不足。很多消费者真正需要充电时才发现,超充枪是坏的,根本充不上电。

图/超充枪损坏

“上周跑高速想补个电,结果四个超充桩三个是坏的,剩下那个插上没反应。”北京车主李女士提起上个月的经历仍有些恼火。

她特意绕路20公里到标称“超充集群”的服务区,最终却还是在普通充电桩排队超40分钟才充上电。“当初就是冲着这个超充功能才加预算买的这款车,结果到真正需要的时候却成了摆设,这和我那辆400V的老款电车有什么区别。”

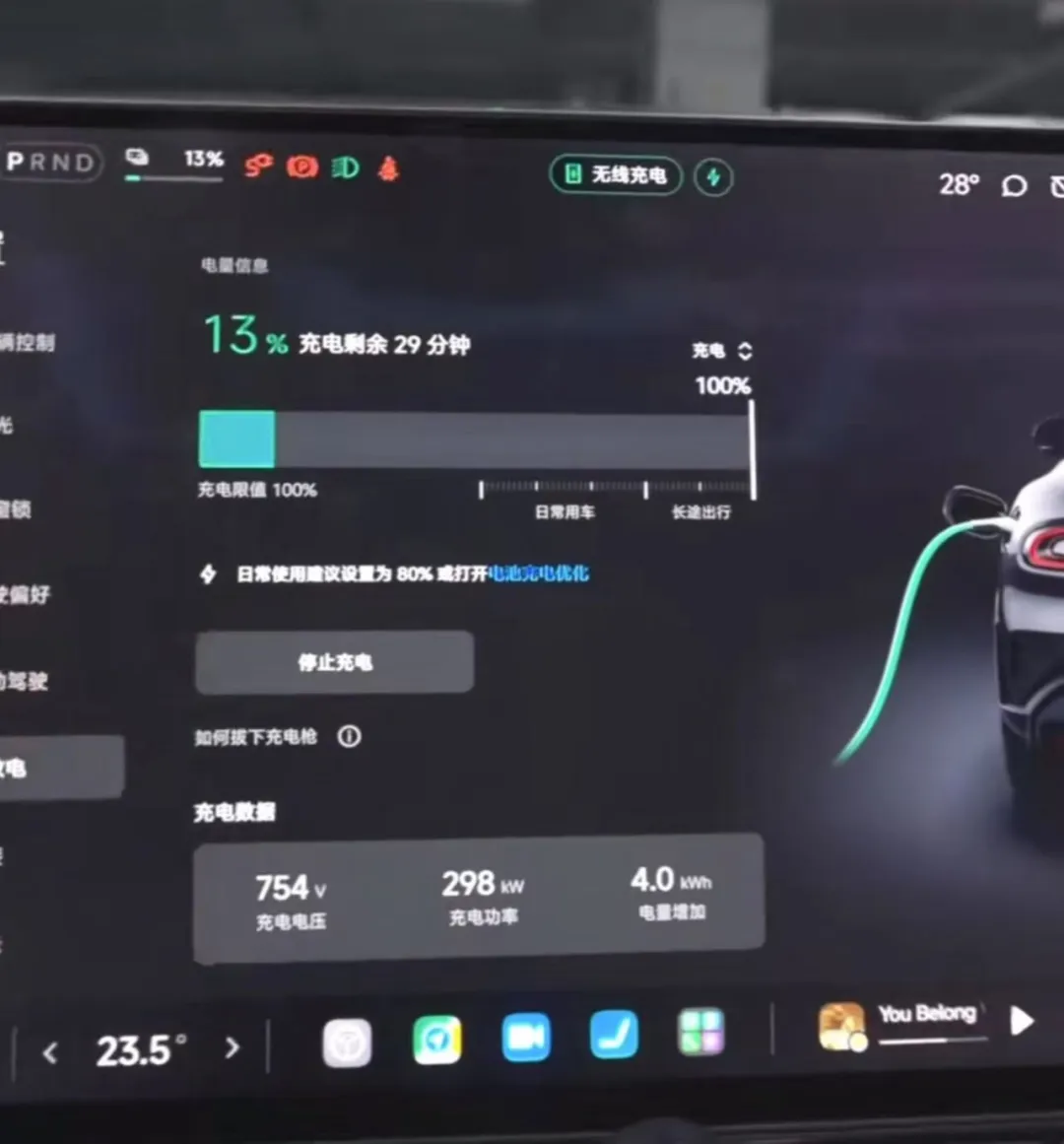

90后陈先生的遭遇更具代表性。他去年换车时特意选了支持4C超充的车型,想着“一杯咖啡时间充满电”,可实际使用中却屡屡碰壁。“公司附近的超充站倒是没坏,但电压总不稳定,600kW的超级快充,实际上功率得打折一半不止。”

图/某车主实测600kW超充桩功率298kW

陈先生表示,充电时间翻了几倍不说,超充比普通快充每度电还贵0.8元,“这么算下来,还不如安安稳稳用普通快充划算。”

还有些超充站因为长期亏损,被供应商关停。

多名新能源车主透露,小区附近的超充站不知何时悄然关闭,上面写着“设备维护,暂停运营”。“之前偶尔还会去那充个电,现在关了,想找个近点的超充站都难。”

3. 破局之道:重构人本主义补能生态

面对超充桩建设带来的种种困境,破局的关键在于构建以用户真实需求为核心的补能体系,让基础设施切实服务于实际需求。

要做到这一点,首先得搞清楚消费者什么时候需要超充桩,应该把超充桩建在什么地方。

部分经常需要跑高速的消费者坦言,部分服务站的充电桩有的时候需要等很久才能充满,但开长途本来时间就紧,每次等待充满的过程中都很焦虑。“希望高速服务区多建些超充桩,而且能保证设备好用,不会出现充不上的情况。”

图/某高速服务区充电排队情况

同样需要长途出行的自驾游爱好者对此深有同感,但他们更强调景点周边超充桩的普及。“有时候开新能源车去郊外的景点,路程不近,到了景点附近充电要排队很久,要是景点周边能多建些超充站,将显著提高大家的充电效率,缩短排队时间。”

除了高速和景点,一些交通枢纽也是超充桩的好去处。比如机场、火车站附近,很多人开车来这里,可能需要短暂停留,超充桩能快速满足他们的充电需求。

图/浦东机场-奥特能超充站

另外,还得考虑不同人群的充电习惯。对于那些有家用充电桩的用户,超充桩可能只是应急时才用,所以居民区附近的超充站没必要建那么多,反而应该多建一些慢充桩,满足那些没有家用充电桩用户的日常需求。

而对于商圈,不能只看人流量,得分析清楚来这里的人是自驾还是公共交通出行。如果自驾的人少,就没必要盲目建超充站,以免造成资源浪费。

部分城市已然意识到这一点。比如,上海目前就以“快充为主、慢充为辅”为原则完善充电补能基础设施建设,其中智能快充桩占比60%以满足大多数主力车型需要,慢充多布局在居民区,占比30%,以实现削峰填谷,超充桩布局占比控制在10%以内,主要满足应急需求。

海南则将“度电服务收益”作为补贴核心指标,运营商每度电可获得0.1元激励金。

除了政府优化引导外,企业间也应加强合作,共享数据和资源,避免重复建设。比如不同超充运营商可以联合规划超充站位置,实现资源优化配置。

只有真正以用户需求为导向,超充桩才能摆脱“数字鬼城”命运,发挥应有作用。这场超充基建竞赛不应该是盲目追求数量,而应该是质量和实用性的比拼,让新能源汽车用户充电不再焦虑,让超充桩真正成为方便民众出行的助力。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号(ID:taimeiti),或者下载钛媒体App