成像质谱(Imaging Mass Spectrometry, IMS)凭借其「无标记、多分子同步成像、空间定位与定量结合」的优势,在生物学领域被广泛应用。相较于传统质谱技术,IMS 能够以非靶向、高度复用的模式对生物组织中的分子种类进行映射,实现在组织、细胞甚至亚细胞水平上多成分分布的可视化。 IMS 的高空间分辨率优势,使其在药物靶标定位、代谢物空间分布和炮制机理研究等领域展现出巨大潜力,推动了转移癌、阿尔茨海默症、帕金森病等重大疾病的诊断与检测。

IMS 具备广泛的分子覆盖范围和高度的化学特异性,但是,大多数 IMS 平台缺乏显微镜级别的空间分辨率和细胞形态对比度,很难在没有更多信息的情况下将分子谱与精确的细胞特征直接联系起来。为解决这一限制,研究人员提出了将 IMS 数据与光学显微镜相结合的多模态方法,开发了 IMS-显微镜集成方法,通过 IMS 数据的空间锐化、样本外分子分布预测、基于显微镜特征挖掘 IMS 衍生的分子谱等,路径增强 IMS 数据的可解释性。

然而,多模态方法对组织化学染色明场图像(Bright-field Image)或免疫荧光图像的依赖,加剧了实验的复杂性。在这一背景下,来自 UCLA 的研究团队提出了一种基于扩散模型的虚拟组织学染色方法,增强空间分辨率,并以数字化的方式将细胞形态对比度引入无标记人体组织的质谱图像中,实现了基于低分辨率 IMS 数据预测高分辨率细胞组织病理结构,简化了分子组织学中 IMS 多模态方法的工作流程。此外,该研究还在扩散模型的推理过程中使用了优化的噪声采样,从而实现了可重复的虚拟染色。

相关研究成果以「Virtual staining of label-free tissue in imaging mass spectrometry」为题,发表于 Science Advances 。

研究亮点:

* 首次将布朗桥扩散模型(Brownian Bridge Diffusion Model, BBDM)应用于 IMS 数据,实现从无标记组织的低分辨率离子图像到高分辨率虚拟染色图像的转换;

* 优化噪声采样策略,在反向扩散过程中引入确定性均值采样策略;

* 提出基于信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR)的通道选择策略,验证了 IMS 分子信息的冗余性及高效利用方式。

论文地址:

关注公众号,后台回复「成像质谱染色」获取完整 PDF

更多 AI 前沿论文:

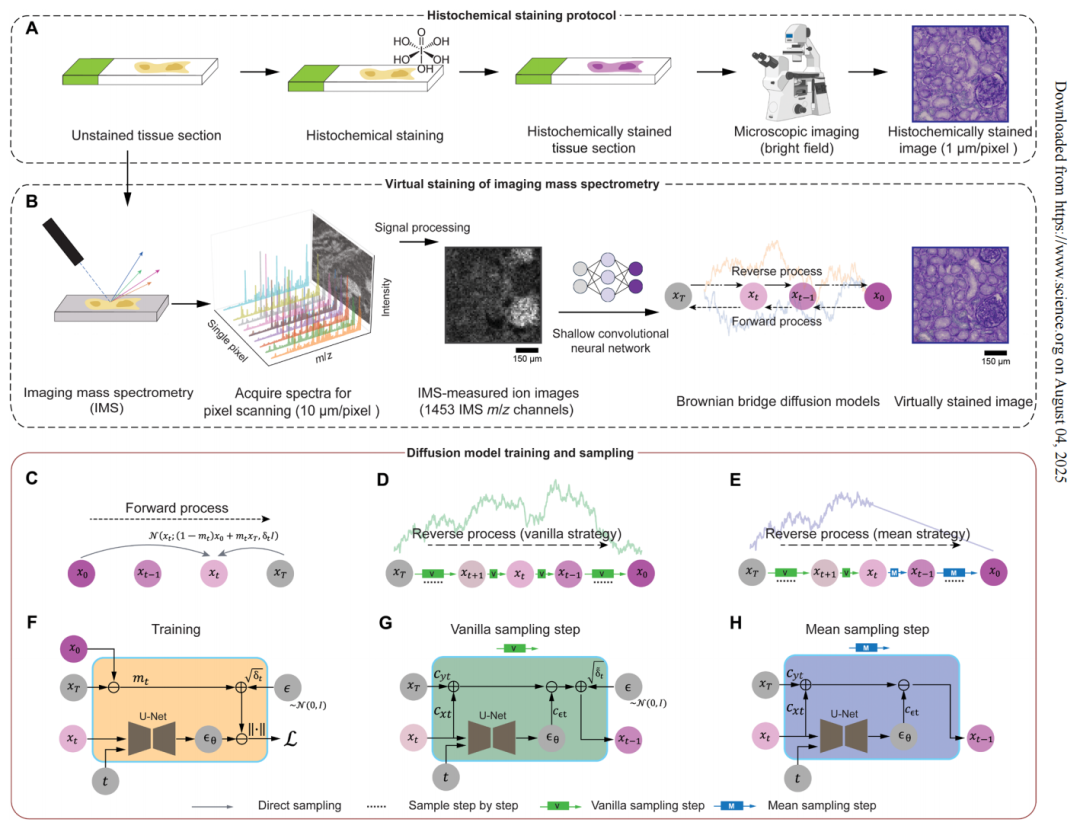

该研究使用的数据集包含无标记人肾组织的成像质谱离子图像(Ion Image),以及相同组织样本的高分辨率明场图像(Bright-field Image)。其中,每个组织样本的 IMS 数据均采用横向间距为 10 μm 的像素级光栅扫描获取,共产生了包含 1,453 个质荷比通道的单个离子图像。

在通过像素级光栅扫描获取 IMS 数据后,将高分辨率组织样本的明场图像与对应的 IMS 离子图像进行配准,形成无标记输入(Label-free Imput)和明场染色图像(Bright-field and Labeled)图像对。为辅助配准,研究团队还在 IMS 数据采集前后获取了组织切片的自发荧光(Autofluorescence)显微镜图像。

基于扩散模型的虚拟染色流程

该研究对原始 IMS 数据的预处理分为 4 个步骤:

* 将原始数据导出为自定义二进制格式并重新构建为伪轮廓质谱图;

* 基于内部识别峰对齐数据,校正谱图错位;

* 使用内部识别峰的理论质量数校准数据集质量轴;

* 计算归一化校正因子,采用总离子流法对质谱和离子图像进行归一化,并基于所有像素计算每个数据集的平均质谱图。

实验采用的数据集共包含 14 名患者的组织样本图像数据,其中,4 名患者的 712 对增强后的 IMS-PAS 显微图像块用于模型训练,其余患者的 201 对未增强的 IMS-PAS 显微图像用于模型测试。

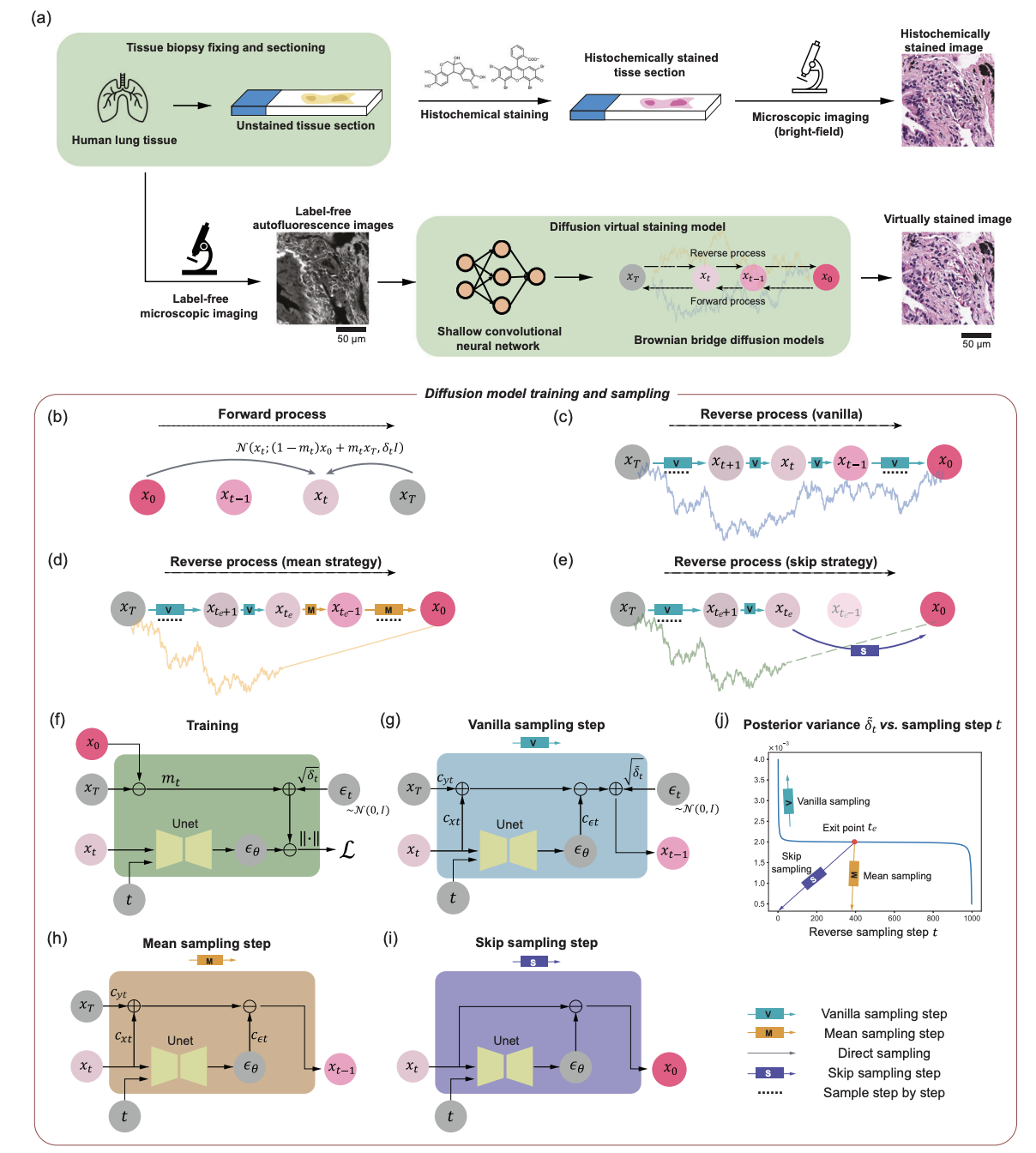

在该研究中,团队基于布朗桥扩散模型(Brownian Bridge Diffusion Model, BBDM)的核心生成框架,将无标记成像质谱数据转换为虚拟染色图像。与传统的布朗桥设计不同,该扩散模型采用了双向的布朗桥设计,保证其正向过程与经典去噪扩散概率模型相反,实现了从目标高分辨明场图像向低分辨率的 IMS 输入图像退化,其反向过程则能够根据 IMS 输入数据直接重建目标图像。

此外,布朗桥扩散模型在采样阶段采用了确定性的均值采样策略,提升了生成图像的一致性和可重复性。而在该策略达到特定时间点后,在标准的随机采样过程中引入的后验噪声将被消除,相较于以纯噪声为终点并全程依赖条件信号的模式,布朗桥扩散模型实现了更稳定的图像转换。整个推理流程仅需输入低分辨率的 IMS 数据,就能通过模型逐步去噪生成高分辨率的虚拟染色图像。

基于扩散模型的无标记 IMS 测量离子图像的虚拟染色流程

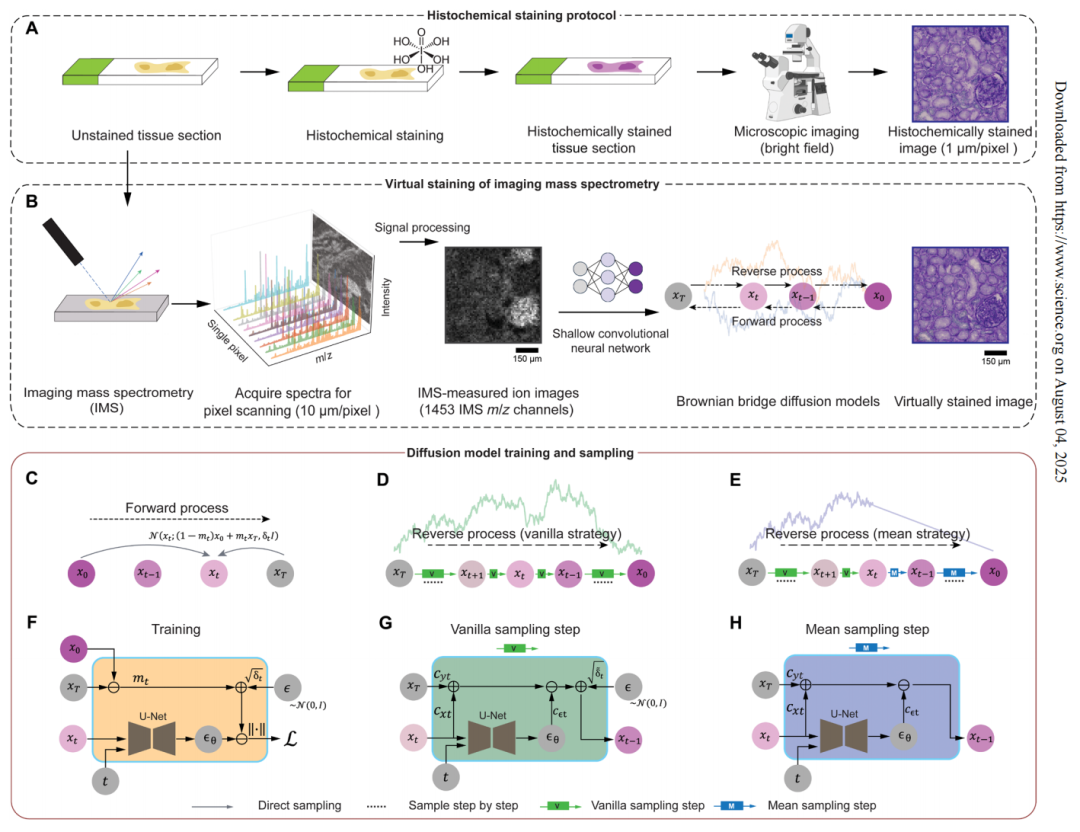

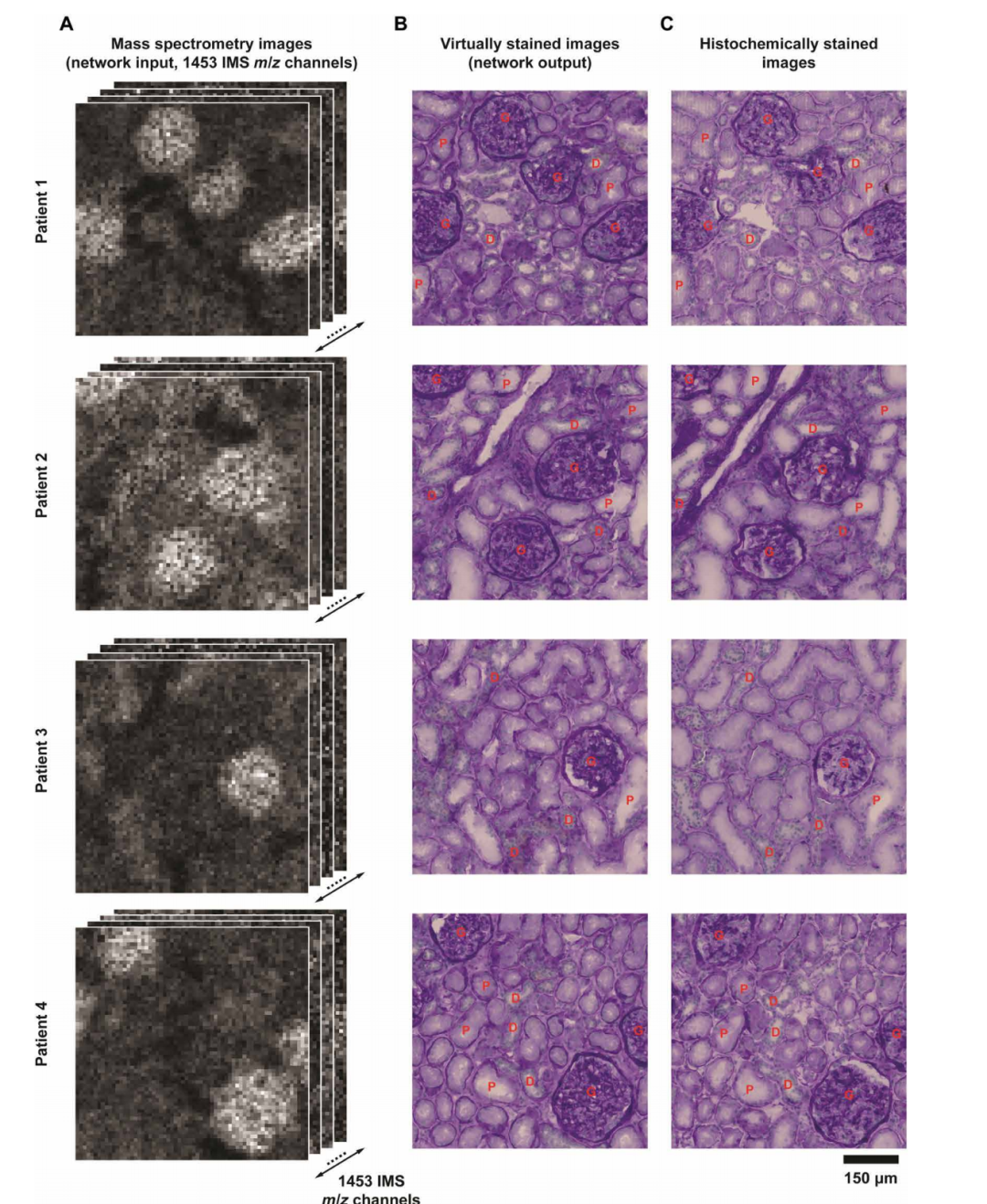

训练完成后,该研究使用未经训练验证的独立人肾组织测试数据集对布朗桥模型进行了评估。从实验结果表征来看,扩散模型基于分辨率更低的 IMS 数据生成的虚拟染色图像,在视觉上与真实的明场染色图像呈现出较高一致性。

同时,关键肾脏结构在虚拟染色图像和真实染色图像上也显示出高度相似的结果,充分验证了该布朗桥框架在将低分辨率 IMS 数据虚拟染色方面的鲁棒性和良好的泛化能力。

不同患者和高分辨率对照组的无标记 IMS 数据生成的虚拟染色 PAS 图像的视觉比较

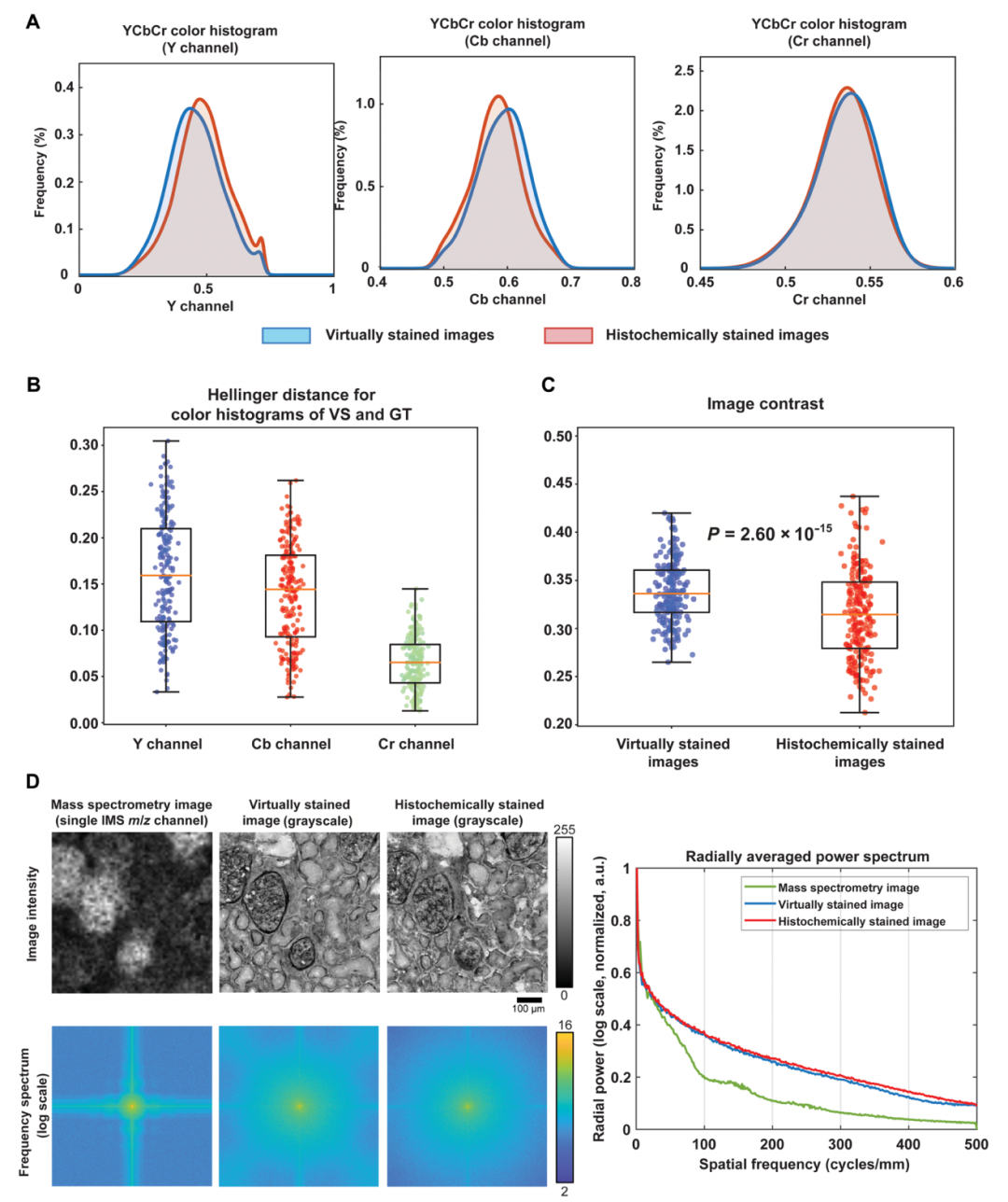

实验通过空间频谱与颜色分布分析,证实了虚拟染色模型具备显著的超分辨率能力。从空间频谱分析来看,相较于输入的低分辨率质谱图像,高分辨率图像的空间频谱在所有频率范围内相对增幅较大,实现了分辨率的本质提升。同时,虚拟染色图像与高分辨率真实染色图像的径向平均功率谱高度吻合,精准还原了生物结构的空间频率特征。

同时,未配对高分辨率图像的对比实验进一步验证了虚拟染色模型的特异性。实验显示,非配对样本的频谱特征与配对结果存在显著差异,配对低分辨率和高分辨率图像的颜色直方图相似性显著优于非配对样本,验证了模型对组织化学染色固有颜色特征的复现能力。

由无标记 IMS 数据生成的虚拟染色 PAS 图像与其 HS 对应图像之间的定量比较

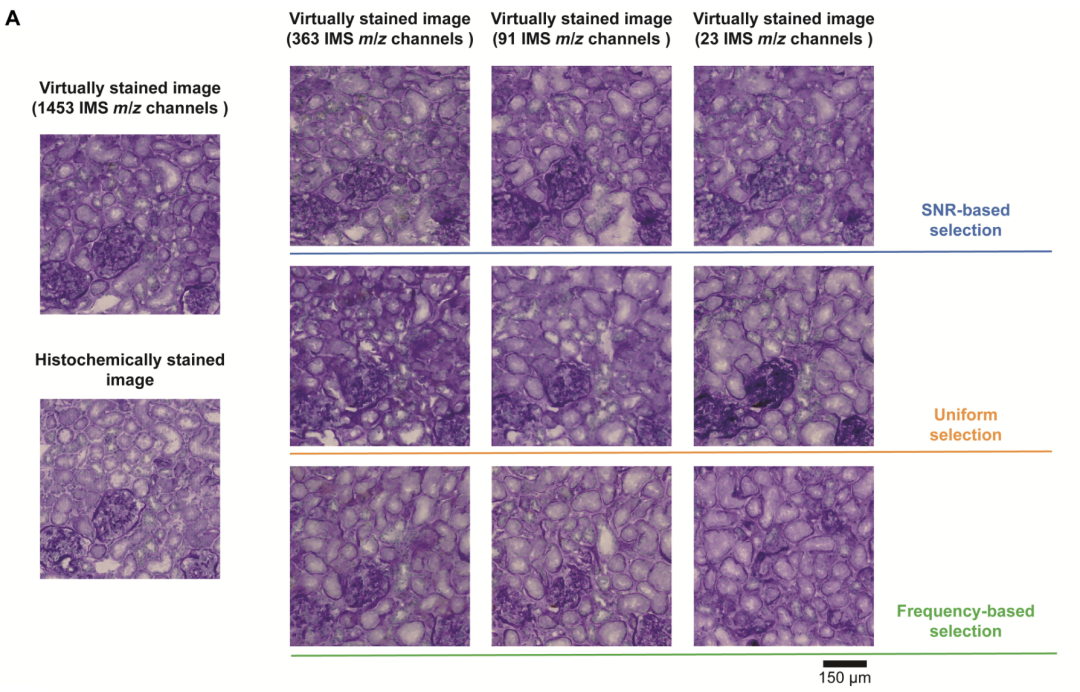

为探究质谱成像通道数量对虚拟染色模型性能的影响,该研究比较了不同通道数量的染色策略。研究团队基于固定测试数据集对一系列配备不同 IMS 通道数量的虚拟染色模型进行了评估,其中,模型 IMS 通道数量分别为 363 个、 91 个、 23 个,和最初的 1,453 个相比,分别对应 4 倍、 16 倍和 64 倍缩减。实验针对每种缩减程度的通道,评估了三种不同的选择策略:

* 信噪比优先策略: 根据信噪比对 1,453 个通道进行降序排序,选取排名最高的通道;

信噪比:通道内所有像素的均值 / 标准差。

* 频率优先策略: 对每个通道的离子图像进行二维傅立叶变换,计算高频分量与低频分量平均功率的比值,并根据该比值降序排序选取通道;

* 均匀采样策略: 从第一个通道开始,按固定间隔选取通道,如 4 倍缩减取每第 4 个通道,16 倍取每第 16 个,64 倍取每第 64 个,每种策略选定的通道集合在其对应模型的整个训练和测试过程中保持一致。

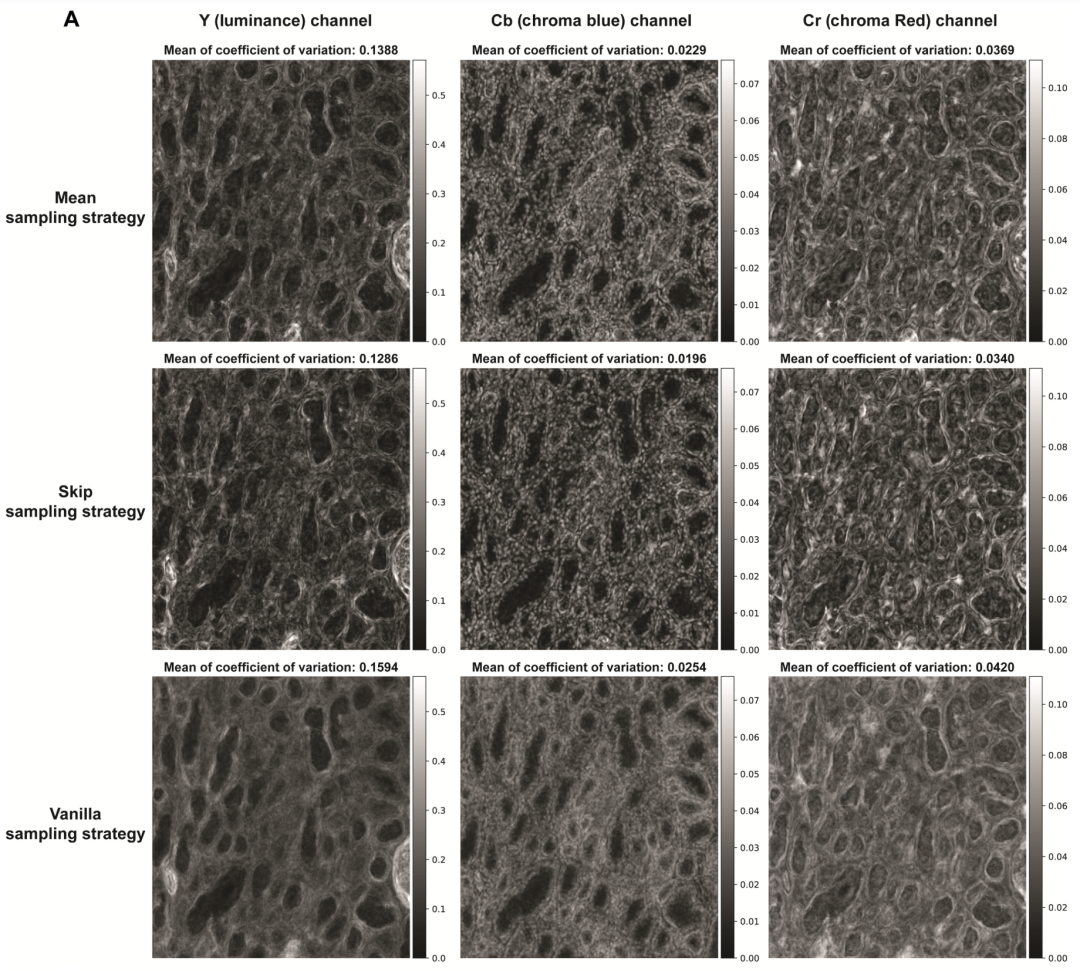

评估结果显示,随着使用的 IMS 通道数量从 1,453 个减少至 23 个,三种策略下的虚拟染色模型性能均出现下降情况,核形态等关键特征出现明显缺失。该研究使用峰值信噪比、学习感知图像块相似度(Learned Perceptual Image Patch Similarity, LPIPS)和皮尔逊相关系数,在测试集上进行定量分析后验证得出,虚拟染色模型的保真度会随通道数量的增加显著提高。

通过三种不同选择策略获得的虚拟染色图像的视觉比较

此外,在三种通道选择策略中,信噪比优先策略和频率优先策略及均匀采样策略相比,均表现出显著的性能优势,验证了虚拟染色模型在通道数量少时能更有效地保留关键分子信息的性质。

所有配置的虚拟染色测试图像的平均峰值信噪比、学习感知图像块相似度和皮尔逊相关系数定量指标

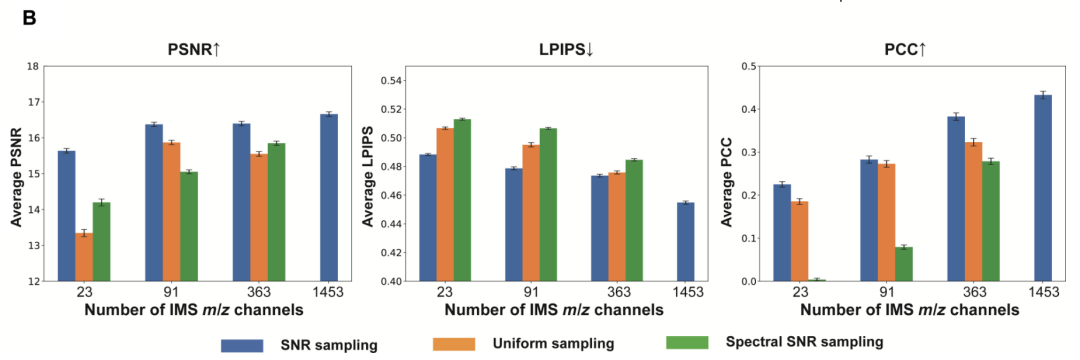

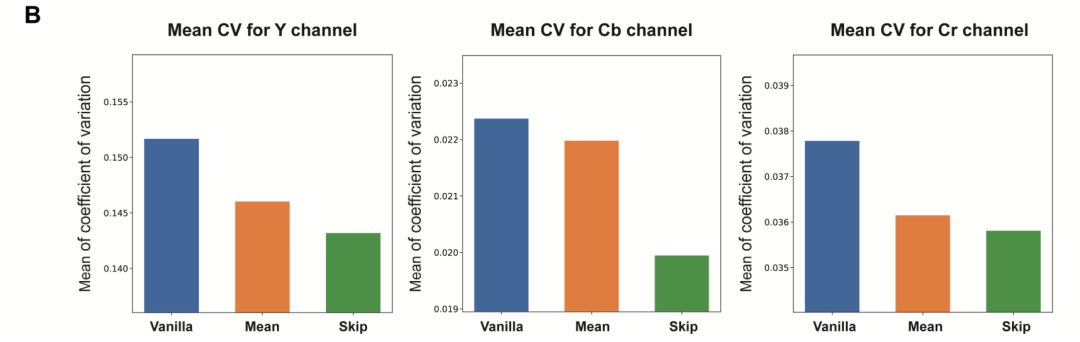

在基于扩散模型的虚拟染色中,逆向扩散过程的噪声采样随机性成为输出结果波动的主要诱因。为解决输出结果波动,该研究提出了无需微调模型的噪声采样工程策略,通过规避逆向扩散末期噪声方差的激增以提升相同无标记组织视野下虚拟染色结果的一致性。研究团队基于受训的布朗桥模型对比了三种采样方式:

* 原始采样(Vanilla):标准逆向扩散过程;

* 均值采样(Mean Sampling):在工程退出点(Engineered Exit Point)后对噪声路径取平均;

* 跳跃采样(Skip Sampling):在工程退出点后直接通过去噪网络预测高分辨率明场图像的目标图像域。

工程退出点是扩散模型逆向生成过程中人为设定的关键时间阈值,用于在噪声采样路径中切换随机采样与确定性计算策略,以抑制输出结果的随机波动。

该研究对三种采样方法均进行了 5 次重复,并通过计算重复虚拟染色过程间的像素方差系数对其一致性进行了评估,而与原始方法相比,均值采样和跳跃采样策略均有效降低了采样虚拟染色图像中的方差。

使用三种采样策略获得的虚拟染色图像的 YCbCr 通道变异系数的可视化图像

此外,研究人员还计算了测试图像无标记组织视野中所有像素的平均像素方差值。从结果表征来看,与原始采样相比,均值采样和跳跃采样策略均可有效实现较低的输出方差,证明了该策略下基于扩散的虚拟染色过程具有可重复性。

同时,与均值采样方法相比,跳跃采样策略产生的平均变异系数值较低。然而,均值采样策略产生的结果与经染色处理的组织切片高分辨率图像的呈现出更高的感知相似性,实现了所需的较低平均学习感知图像块相似度。

此外,该研究还对同一组织视野的不同推理测试结果进行了平均,进一步评估了均值采样策略的性能。结果显示,均值采样策略仅在高一致性优先于图像对比度的场景下表现出更强大的性能。

三种采样策略在所有测试图像视野上计算得出的平均变异系数

基于扩散模型的虚拟染色技术,正成为解析无标记组织形态的新范式。此前,来自 UCLA 的 Aydogan Ozcan 团队已在扩散模型与组织染色的结合领域多次取得突破。 2025 年 5 月,该团队就使用布朗桥扩散模型增强无标记虚拟组织染色的空间分辨率和保真度,对无标记组织进行了像素超分辨虚拟染色,解决了传统基于深度学习方法的局限性。

该研究团队将采样技术集成到基于扩散模型的图像推理过程中,显著降低了生成的虚拟染色图像的方差。研究团队将该像素超分辨率虚拟染色模型盲应用于无标记人肺组织样本的低分辨率自发荧光图像时显示,其在分辨率、结构相似性和感知精度方面始终优于传统方法,并成功实现了 4 至 5 倍的像素超分辨率。这一研究为临床诊断领域研究提供了具有巨大潜力的新路径。

基于扩散模型的未标记组织切片的超分辨率虚拟染色

该研究成果以「Pixel super-resolved virtual staining of label-free tissue using diffusion models」为题,发表在 Nature Communications 。

论文地址:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-60387-z

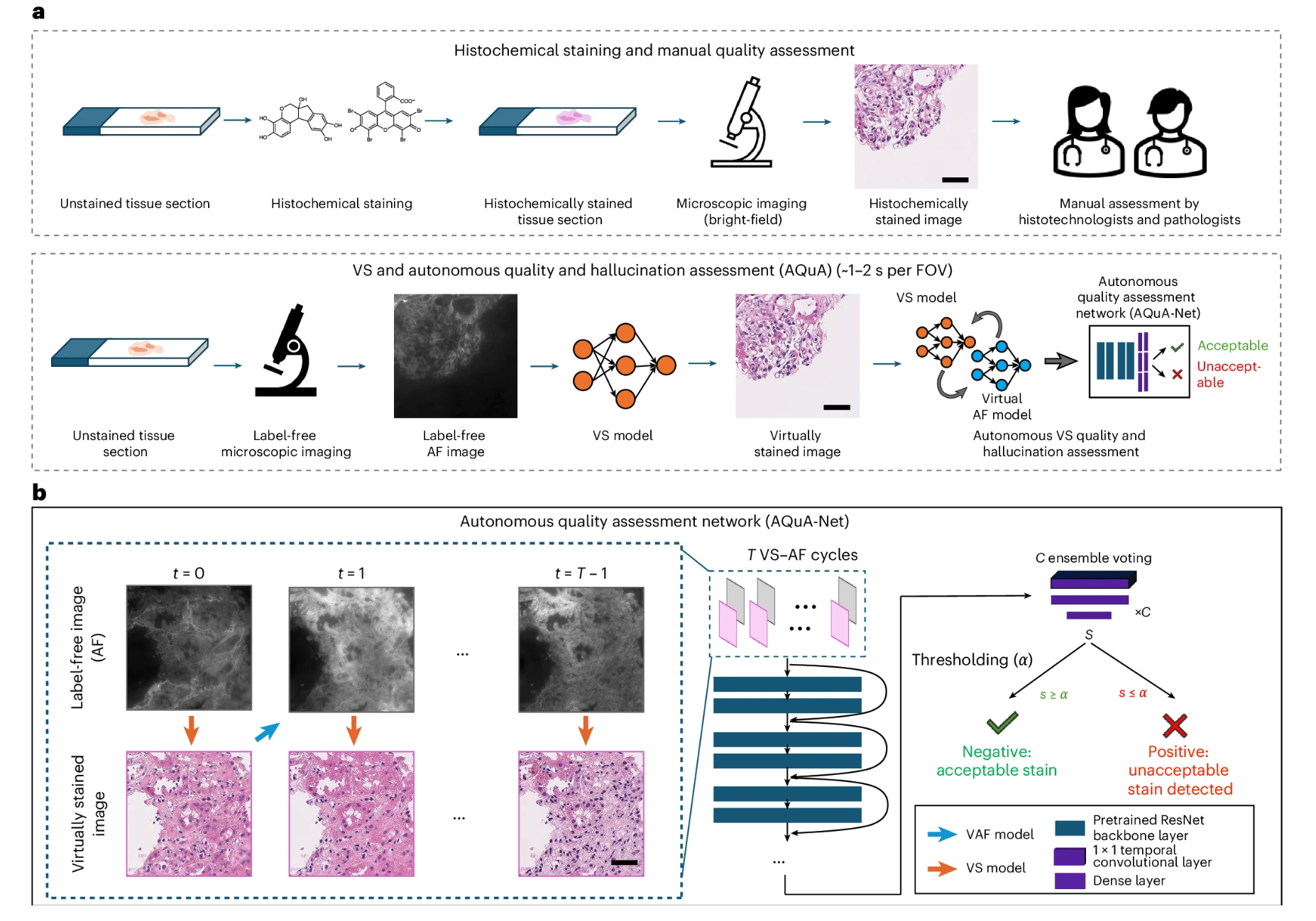

AI 在虚拟组织染色技术领域的持续进展,减轻了传统组织化学染色过程中的繁琐步骤。而针对此类虚拟染色的组织图像中可能存在的幻觉、伪影,Aydogan Ozcan 团队还提出了一种用于虚拟组织染色和数字病理学的自主质量和幻觉评估模型 AQuA 。

AQuA 能够在无需获取组织化学染色真实值的情况下,在检测可接受和不可接受的虚拟染色组织图像时,实现 99.8% 的自主准确率,与经认证的病理学家的手动评估结果一致性达到了 98.5%,在各种虚拟和组织化学染色的人体组织图像中展现出广泛的适应性。

图像质量和幻觉评估模型流程

该框架增强了虚拟组织染色的可靠性,并为数字病理学和计算成像中的图像生成和转换任务提供了自主的质量保证。相关研究成果以「A robust and scalable framework for hallucination detection in virtual tissue staining and digital pathology」为题,发表在 Nature Biomedical Engineering 。

论文地址:

https://www.nature.com/articles/s41551-025-01421-9

除虚拟染色技术之外,AI 在临床诊断领域的应用正以前所未有的广度和深度展开。 AI 模型对海量医疗数据的高效整合,正在为癌症等重大疾病催生更精准的早期风险预测方案。 AI 在提升了临床效率的同时,也正在逐步改变传统的医疗评估、决策和治疗模式。

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除