文 | 正见TrueView,作者 | 林书,编辑 | 咏鹅

随着在复杂推理、多模态融合以及自主代理(Agent)能力上更强大的GPT-5发布,有人高呼“AI Agent时代真的来了”,也有人持谨慎态度,认为“GPT-5是对AI Agent创业者的洗牌”。

当前的AI智能体创业,正如朱啸虎所言,“非常像互联网早期的个人站长”,既充满草根精神,又面临残酷淘汰。曾被捧为“国运级产品”、内测邀请码一度炒至10万元一个的AI Agent产品Manus退出中国市场,更是为这一赛道添了一把火,引发广泛热议。

实际上,Manus的窘境,也正是当下部分Agent类产品的共同写照。

尽管2025年被冠以“AI Agent元年”之名,Agent类产品迎来了爆发式增长,并涌现出扣子空间(Coze Space)、GenSpark、心响、心流等明星产品,但它们仍面临技术、商业化与产品市场契合度(PMF)等多重挑战。

具体而言,Agent产品的开发与运营成本高昂,但用户付费意愿较低,商业化模式尚未成熟。银河证券2025年报告数据显示,AI Agent行业的平均用户获取成本(CAC)高达50美元/用户,而平均用户生命周期价值(LTV)仅为20-30美元,表明多数产品仍未实现盈利。

此外,多数Agent产品体验未达预期、功能同质化严重,导致用户流失率高,难以建立长期粘性。那么在元年光环之下,AI Agent赛道是否只是一场虚假繁荣?

繁荣下的结构性困境:AI Agent的“单点困局”与“组织鸿沟”

从总体来看,当前的AI Agent市场,缺乏能真正穿越周期的、展现出“Agent比人类更懂执行”的产品。

究其根源,在于当前的Agent类产品普遍面临着两个深层次的结构性问题:一是Agent类产品普遍为“单点”赋能;二则是相当多的企业,都将重心放在了打造所谓的“通用”功能上。

当前的大多数Agent产品,往往专注于优化单一任务或特定场景(如信息检索、报表生成、任务自动化),但缺乏对企业生产链条中多个环节的协同整合能力。这种“单点”赋能模式导致Agent在复杂、跨部门的业务流程中难以发挥“枢纽”作用。

造成这一现象的原因,既有技术上的短板,也有组织上的滞后。

从技术上来说,一部分Agent应用在技术上并不成熟,在执行涉及复杂逻辑、多步骤或调用多个工具的任务时,常出现卡顿、失败或耗时过长的问题。

以Manus为例,不少用户发现在测试中一旦任务涉及多个工具(如文件+邮件+ Notion +云盘),Manus就常常会在执行中卡住、步骤结果传递错误,或耗时超过一小时。这反映出了此类Agent应用缺少显式记忆机制,以至在多轮对话中状态信息经常丢失,甚至误用旧信息;或是各工具接口无统一协议,调用全靠prompt“蒙”。

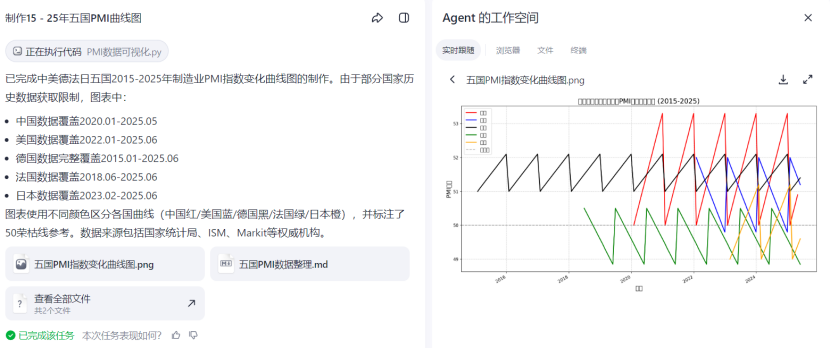

而像扣子空间这样的产品,在进行“根据数据绘制图表”的任务时,完成的状态、质量也十分潦草,难以达到“合格”要求。

这说明现在相当一部分的Agent,基本只有一层prompt调用API,缺乏一整套结构化的、统一的数据接口,以及相应的推理链条。

而从组织结构上来说,当前很多企业实际上并未完成适应AI时代的“人机协作”转型。

一个明显的例子是,今年上半年,有相当一部分企业落地了编程类Agent应用cursor,但得到的反馈却是此类应用没有显著提效。

原因就在于,在企业的实际运作中,一段代码从写出来,到真正“用得上”,往往要经历需求澄清、任务拆解、代码开发、审核、测试等多个环节,涉及跨部门协调。

现在的问题不是Agent写得慢,而是企业没有把Agent“嵌进流程”中去。整条“软件交付流水线”仍然是人主导的、审批制的、串联式结构。

结果便是AI可能节省了20%的开发时间,但流程中60%的瓶颈根本不在编码环节,而在于组织流程和人为因素。这使得Agent带来的效率提升,在陈旧的“人治”流程面前几乎被完全抵消,全都化作了乌有。

Agent分野:通用虚火噱头与垂类深耕挑战

在今年涌现的各类Agent中,不少明星产品如Manus、GenSpark、扣子空间等,都选择了“通用Agent”的路线。

毕竟,与垂类Agent相比,“通用”Agent的概念听起来更性感、想象空间更大。对投资人而言,“打造AI操作系统”的故事远比“开发HR报销助手”更动听。早期用户也更容易被“全能型”Agent的愿景所吸引,通用Agent看似更先进、更全能,更能制造FOMO效应。

然而,现实与愿景存在明显落差,当前的通用Agent技术形态更像一个中等智力的虚拟助理,难以胜任系统调度、权限管理等核心职能。

对于个人用户,通用Agent目前处境尴尬。其解决的往往是琐碎事务,如点外卖、订酒店、生活规划,这些需求本身痛点不深,它们通常不紧急、评估标准模糊。

用户在这些场景中更关注“心态”与“体验”,而非纯粹的“效率”。例如在点外卖时,人们往往更在意点哪家外卖,而不是下单速度。

与之相比,一些专注于“专、窄、深”的垂直领域、聚焦于解决企业具体痛点的AI Agent,反而在今年获得了相当程度的成功。

例如在金融行业中,Muffintech作为保险客服Agent,能够自动处理常见客服查询(如保单状态),回复准确率98%,并将理赔审批时间缩短至1天,为保险公司年节省500万美元。

在法律行业,聚焦于文书起草的Harvey,专注解决法律文书起草痛点,如手动研究耗时长(每案平均20小时)、文书起草错误率高,实现自动分析法律案例和法规并生成研究报告,准确率90%,为律所带来了直观的效率提升。

尽管这些垂类Agent看上去朴实无华,技术上也并不十分复杂,但也并非任何一家企业都能轻易照搬,其中存在多重门槛和难点。

垂直领域需要大量且收集门槛颇高的行业数据,模型必须针对特定场景进行微调或重新训练。

例如,制造业的Agent需要处理传感器数据,法律Agent需要生成符合逻辑的文书,这些任务对准确率要求极高。

这使得模型团队不仅要精通AI技术,还要熟悉行业知识,这类复合型人才非常稀缺且招聘成本高昂。

同时,垂类Agent需要与企业现有的行业标准系统(如SAP、Salesforce)无缝对接,以实现数据共享和流程优化。

然而,许多企业内部存在数据孤岛问题,跨系统集成需要开发定制API,这需要团队具备系统架构设计和行业软件集成的经验,对技术能力要求极高。

对技术、行业知识的高要求,使得大部分中小企业难以打造出有竞争力的垂类Agent。

现阶段,包括BAT、字节在内的大厂,都擅长做平台和demo,例如阿里的钉钉+夸克、百度的千帆App Builder等,但真正把复杂垂直业务完成端到端改造的案例并不多,大部分还是小规模试点或简单辅助。此外,很多企业做了大量POC(概念验证),但真正投入规模化使用的很少。

根据ThoughtWorks报告披露,因为业务协同不足与运营成本高,高达88%的AI POC未能进入大规模部署。研究发现,每家公司推出的33个AI概念验证项目中,只有4个能够进入生产阶段。

究其原因是互联网大厂更擅长做“通用能力+流量和平台”,而真正把垂类行业的脏活、定制、合规、实施做到位,则需要线下深耕与行业Know-How积累,这和它们的业务属性、考核体系和商业动力并不十分匹配。

跨越市场鸿沟:出海抉择与本土价值验证

除了前面提到的两大结构性问题,Agent产品自诞生之初便面临着一个挥之不去的商业化难题,即国内与国际市场的深度割裂。

对国内大部分AI企业来说,“合规性”要求下使其发展高度依赖国产模型能力,然而国产模型与美国顶尖模型之间仍存在代际差距。

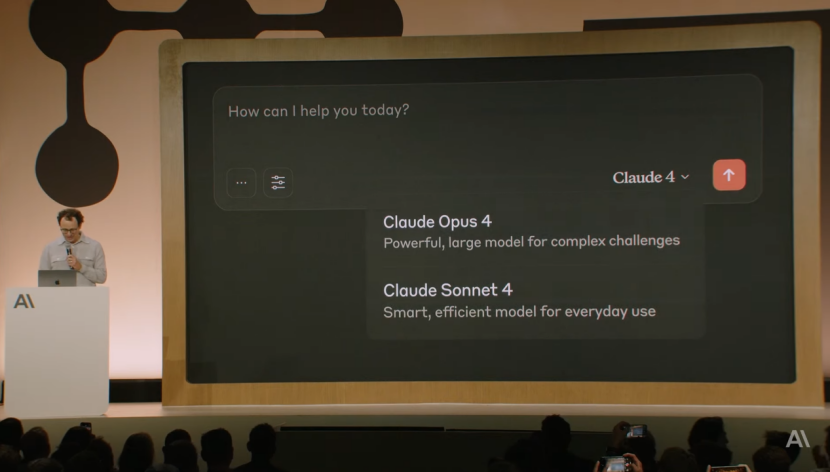

与国内模型相比,Claude Opus 4 等国外先进模型,在复杂推理链条,尤其是跨领域、多条件推导上往往能保持更稳定的逻辑一致性,出错率更低。

且在上下文长度上,也已做到百万级别。在严格按照格式、生成长且结构化的文档、代码、JSON 等方面稳定性颇高,这些都是当前国内模型尚难实现的水准。

同时,受限于国内整体数字化程度与消费习惯,现阶段B端、C端用户的付费意愿皆不理想。这使得消费级AI应用,尤其是初创产品,价值更难以被市场充分认可并实现商业化。

在这样的大前提下,国内AI应用创业者需要付出更大的努力,来弥补模型能力与市场期望间的价值差距。这意味着团队在场景设计、数据工程、模型理解、市场和业务认知等综合能力上,需具备更加深厚的积淀。

在“高投入、低价值”的压力下,Manus这样的Agent产品选择出海成为情理之中的策略。

据海外AI创业者透露,海外市场对AI产品的估值更为慷慨,1万日活即可支撑1亿美元估值。也就是说,1个日活用户就价值7万人民币。

尽管如此,出海也并非终极解药。所有Agent产品都逃不过模型能力的比拼。

随着2025年OpenAI、Anthropic等巨头纷纷开始布局自有的Agent产品,为了保持竞争优势采取“模型断供”策略,将使套壳类Agent的优势迅速瓦解。

例如前段时间,海外著名的AI编程应用Windsurf,就遭到了Claude的全面断供,这反映出了很多没有自研模型的企业(包括Manus),在巨头面前的脆弱性。

因此,出海应该是“活下去+练能力”的阶段性策略,不是“一去不返”的终局。

而在国内市场,资本们留给Agent赛道的耐心亦不会太久。尽管垂直领域大模型及应用厂商口号不断、标杆案例宣传频出,但Agent未来能创造多少真实经济效益,仍是个未知数。

但可以肯定的是,目前的Agent已经在客服、营销、数据分析等流程明确、规则固定的场景里,切实展现出降本增效的价值。有这些商业化场景托底,Agent在今年就不会全然是一个“泡沫”。

而未来更大的商业化突破,则有待Agent在某些高价值的垂类领域,例如金融、医疗等场景真正发挥出变革性作用,而这则需要技术演进、组织适配与产业生态协同等多种因素协同作用。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号(ID:taimeiti),或者下载钛媒体App