index_new5.html

../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_guoji1.html

![]()

享誉国际的历史学家许倬云先生近日在美国匹兹堡与世长辞,享年95岁。先生一生以宏大的历史视野关怀民族与国民的命运,强调“往里走,安顿自己”。他以普罗大众为关照对象,为常民写史,其著作如《万古江河》等,深刻影响了无数读者。即便身体受限,先生仍笔耕不辍,致力于将中国历史的深邃内涵与人类文明的演进相结合,为现代人提供精神指引和安身立命之道,其学术精神与著作将长久流传。

🌟 **以史为鉴,指引当下困境**:面对全球性的精神危机和人生意义的迷失,许倬云先生强调“往里走,安顿自己”,为在不确定时代中的人们提供了深刻的精神慰藉和行动方向,鼓励个体向内寻求平静与力量。

📚 **为常民写史,关照个体命运**:许倬云先生一生秉持为普通人写史的理念,将目光聚焦于社会底层和个体生活,通过对历史细节的深入挖掘,展现了宏大历史进程中普通人的挣扎、思考与命运,体现了对人性的深切关怀。

💡 **“大历史”观,跨越时空文化**:先生的学术成就横跨新旧、东西方,以开阔的“大历史”观审视中国历史与世界文明的互动,尤其在《西周史》、《形塑中国》、《汉代农业》等著作中,深入剖析了中国政治、文化、经济体系的形成与演变,为理解中国文明提供了独特视角。

🌱 **学术精神的传承与价值**:许倬云先生即便年逾九旬,仍不遗余力地整理学术成果,希望将国人引向更广阔的华夏历史。他一生对社会、历史的关照,以及其著作中蕴含的对人的关怀和对现代化困境的思考,为后人留下了宝贵的精神遗产和文化财富。

国际知名历史学家、美国匹兹堡大学荣休教授、台湾“中央研究院”院士许倬云先生于当地时间2025年8月4日在美国匹兹堡去世,享年95岁。有这样一位先生。

当疫情席卷全球,每个人都被不确定性所笼罩时,他作为历史学家,一语道破了当代年轻人的困境:「现在世界全球性的问题是,人找不到目的,找不到人生的意义在哪里,于是无所适从。」在一个全球陷入精神危机、不知何谓人生意义的年代,我们该如何自处?他只用七个字,便给当时身处隔离的无数人以力量和慰藉:一贯心高气傲的王小波,把他奉为「最最推崇的老师」。罗翔对他钦佩有加:「老先生尤其难得有一颗爱普通人、为普通人寻求安顿的心。」著名学者刘擎评价他说:「先生以博古通今的学问,关切民族与国民的境遇,思考人类文明的命运。」不少人把他当作精神导师,许老在世时,称他「先生好像一位活着的古人。」许倬云先生在匹兹堡家中

1930年,许倬云生于江苏无锡,出生时只有两斤七两重,由于患有先天肌肉萎缩,自小便与轮椅为伴。1937年抗日战争全面爆发,7岁的他与家人一路逃难,颠沛流离。每每回忆起这段往事,老先生仍泪流不止。1948年,许倬云跟随家人前往台湾,不久便考入台湾大学。

![]()

![]()

![]()

![]()

左起:费孝通、许倬云、金耀基

在大师云集的台大,校长傅斯年领他走进历史学的大门,李济先生教他人类学,沈刚伯先生教他希腊文化史,李宗侗先生教他古代社会史,董作宾先生教他甲骨文,严耕望先生教他秦汉隋唐的官制……后经胡适推荐,许倬云进入美国芝加哥大学攻读博士学位。毕业后,他同时在台大历史系和「中央研究院」史语所任职,而后又担任美国匹兹堡大学教授。清华大学曾将许老的《万古江河》作为新生赠书,随录取通知书寄出。

如今,我们越来越难看到像许倬云这样的学者,横跨在新旧和东西之间,历史观惊人开阔。更难得的是,无论治史、著书还是育人,许倬云一生都在主张为常民写史,把目光投向一个个具体的人。虽身体受限,却以心灵穿越历史波涛,「拿全人类曾经走过的路,都算作自己走过的路之一。」当已过鲐背之年的许倬云再次出现在节目里,彼时的他,必须要用手臂靠在桌子边缘勉力支撑,才能与人长时间交谈。但他依然在赶时间:「我该做的事我不要耽搁,尽量做下去。」他从未间断对世界和历史的关照,在已过九旬的年纪,仍竭力给年轻人带去精神指引。在93岁完成学术收官之作后,他仍在和三联出版社的同事一起,筹划将过往重要的学术成果集结成册,希望将国人领进更加广阔、深邃的华夏历史。▲《先秦社会史论》

《许倬云学术著作集》中《形塑中国:春秋、战国间的文化聚合》的英文版原著在《西周史》序言里他写道:「《西周史》问世以来,曾得到若干同行的批评。批评之一:『居然连周公的事迹也不提!』其实不仅周公未有专节,文王、武王、太公、召公……均未有专节。」「我治史的着重点为社会史与文化史,注意的是一般人的生活及一般人的想法。在英雄与时势之间,我偏向于观察时势的演变与推移。——也许,因我生的时代已有太多自命英雄的人物,为一般小民百姓添了无数痛苦,我对伟大的人物已不再有敬意与幻想。」这套史学大家许倬云献给国人的把脉之作,最终凝聚在《许倬云学术著作集》六卷本中。它收入了许倬云最为重要的学术著作「中国古代三部曲」——《西周史》《形塑中国》《汉代农业》,数十年来已成研究古代中国的典范之作。并收入《水击三千》《熔铸华夏》《我者与他者》三册。这六部著作,不仅凝聚了许倬云先生六十余年学术探索的精华,更在原有版本的基础上,经过精心修订与打磨,获得了许倬云先生本人认可。这位教中国人在历史中安顿自己的老先生如今已经离去,他的作品和精神依然在世间闪烁。献给国人的把脉之作

许倬云先生的「古代三部曲」(《西周史》《形塑中国》《汉代农业》)虽成书有先后,却可以联结为一,带你从政治思想、文化转型、经济结构三个角度,见证周、秦、汉这一「天下秩序」的形塑过程,读懂何以中国。把这六本著作放在一起看,你会发现,它们关心的都是「人」与「人间」、「群」与「群间」如何互动、互依、互靠,以及中国人如何在天地之间安顿自己。自1984年由台北联经首度刊行以来,这本《西周史》,便成为了上世纪西周史研究的奠基之作,也是最早的「西周」断代史作品。全书综合了文献、考古、金文三类资料,讲述西周这样一个小国,为何会产生灭商的理想,又如何实现翦商大业,并为我们一步步揭开西周早、中、晚三期的神秘面纱。书中也不乏对「天命」、「华夏」等理念形成过程的深入探讨。读下来,不仅仅是一部西周史,也是「华夏」文化认同的形成史。当历史资料总是「详于社会上层,而略于下层」,许倬云先生也总能从「细枝末节」中,尽力还原出3000年前周人的「草根日常」。在「饮食」一节,他凭借出土古物中「陶鬲所在皆是,而甑甗就少多了」,判断周人煮食多于蒸食。而日常饮食,不外啜粥。在「居室」中又写「小小土室,柴扉零落,用桑树的树干作为门轴,上面是草束覆蔽的屋顶,破了底的瓦罐放在夯土墙中,当作窗户,用破麻布和破毛毯塞在门缝窗缝里挡寒气……下雨天,屋顶漏水,地面也因为是挖掘在地面以下,进水是免不了的……在西周,大致是最穷的人,住这种半地穴的居室了。」「一切固保天命的方案,皆在人事之中。」周朝的天命观第一次给予人生活在世上的意义,而说到底,历史的脉搏,并非仅仅跃动于帝王的金戈铁马间,更藏在每个小人物的一箪食一瓢饮里——人们如何在这片土地上挣扎求生,如何面对生命的终章,又如何在社会架构与制度下编织命运。这种对人的关照,跨越千年遥相呼应。历史门外汉也能通过他的文字,感受历史的温度,浪漫而真实。《汉代农业:天下帝国经济与政治体系的生成》

在战国和汉朝最初的一百年,中国都存在「发展一种占主导地位的、以城市为中心的经济生活,而不是一种以农村为基础的经济」,而中国「以农立国」的道路,就是在汉朝被确定下来了。全民农耕时代,汉代农业到底有多发达?

在重农抑商的汉朝,为什么还会爆发农民起义?

为什么说汉代确立的重农商政策,使古代中国难以走出「马尔萨斯陷阱」?这些让人挠头的历史谜题,都能在《汉代农业》中找到答案。1965年,《形塑中国》在斯坦福大学出版社出版后,便被哈佛大学汉学泰斗费正清评价为「小经典」。在本书中,许倬云先生从《左传》《战国策》《史记》中选取了春秋、战国间的大约七百人,追踪他们的社会地位变迁。以社会流动为核心,考察春秋、战国间的总体社会转型和文化聚合。作者就从《诗经》和《论语》中给我们挖掘线索,从「君子」一词含义的变迁,证明衡量社会地位的标准不再是血缘忠亲,而更注重道德人品:「在《诗经》中,作为贵族或类似含义的『君子』共出现了189次……『有匪君子,如切如磋,如琢如磨』……这位君子可能是一位年轻的王子」;而「《论语》是最早将君子用在人身上表示高尚道德标准的著作。」

本书根据许倬云先生旧著《求古编》选取的若干篇章,重新编排而成。所收录各篇,牵扯最大者,是从周代的封建体制,转变为汉代建立于官僚系统上的帝王制度。而老百姓的生活,也从封建体制封邑下的「属民」,转变为国家体制下的「编户齐民」。他们以独立的身份生活,拥有属于自己的技术工艺、衣食住行、都市商业等文化特征,即使站在帝王权力之前,常民们也都拥有充分的人权。这种变化,在世界历史上,也只有在中古时代逐渐转向近代才出现。近代民族国家之中,也才有民主萌芽,也才有人格独立。用许先生的话说,这已是破天荒的大转变,较之从前,堪称「水击三千」,「可引发万顷波浪」。中国的文官制度与西方有何异同?儒家思想又是如何区别于基督教意念,在其中发挥独特作用?

亲缘关系、精耕细作、文官制度何以称为「中国文化的三原色」?

围绕中国古代文化的特质,本书上编「社会与国家」,作者以比较研究的方法,从地理环境、农业经济、国家形态、思想方式等角度,回溯华夏中国熔铸、成型的历程,并与世界史上同期其他文明之演变对照讨论。下编「传统中国与社会」,则讨论中国古代民族融合、社会与经济发展。一场欧风美雨的洗礼,仿佛历史的橡皮擦,将「内华夏、外诸夷」古老夷夏之辨勾勒的「中国」轮廓轻轻抹去,留下一片需要重新描绘的空白。雨后初晴,面对全球化的世界图景,人们抬头仰望,心中回响着同一个疑问:「中国」究竟是谁?在《我者与他者》中,许倬云先生将目光从史前穿越到现代,从「自-他」、「中-外」、「中心-边陲」等互动关系形态进行了历时性阐述。在这些历史中的「我者 」与「他者」的不断对立和融合间,他捕捉着「中国」主体的形象,并试图回答:当我们抛下自身传统,去模仿、吸纳西方这位「他者」过后,要如何找回中国「我者」的身份意识。不如读读许倬云

当我们面对生活找不到答案,许倬云先生的书,犹如一颗定心丸。他说:「我们中国人过日子,都是人跟自然整合在一起。」他说:「我相信,中国文化中,会有一些可以匡救西方文化缺点的成分。合则双美,离则两伤,将许多非西方文化系统的成分,纳入人类共同文化,应是我们共同的责任。」他总能以「大历史」观,为我们清晰地梳理出历史发展规律;从中国传统文化的深厚土壤中,挖掘出中国人乃至全世界应对现代化困境的良方。正如他在这套著作集的总序中所写:「我并非只做学术研究,而是希望为己为人陈述一个中国方式的安身立命」。也正是这种对时代、社会和个人的深刻洞察,让他的书自出版以来数十年,仍经久不衰。拿到这套书,我感觉自己干瘪的历史骨架,瞬间被填得满满当当!在快节奏的当下,它带领我们潜入历史深处,一边为我们拨开历史云雾,一边又替年轻人抛出新的问题。从历史中安顿自我,又能跳出框架,用历史的广角审视当下议题。翻开书,每一句都是知识点,每一页都是思考,做笔记做到手软!掩卷之余,回望华夏历史,收获一份文化自信,也不忘以史为镜。收藏赠礼两相宜

外封以文物元素作为设计灵感,古朴典雅,让人心旷神怡。「纪念许倬云先生」套装内含:

1.价值388元的三联中读知识年卡,解锁许倬云专题,收获365天人文课堂

2.价值480元的《许倬云学术著作集》(精装六卷本),传家收藏

3.三联独家藏书票1张

▼点击下图了解详情▼

使用三联中读·知识年卡,如何365天深入人文课堂?「三联中读」App | 许倬云先生专题

点击上方文字,进入三联中读App许倬云先生专题。

专题汇集先生生平、学术贡献、经典论述及各界追思,让我们共同缅怀这位以心为眼、以史为舟的思想巨匠,在他的精神遗产指引下,继续思考中国与世界的过去、现在与未来。

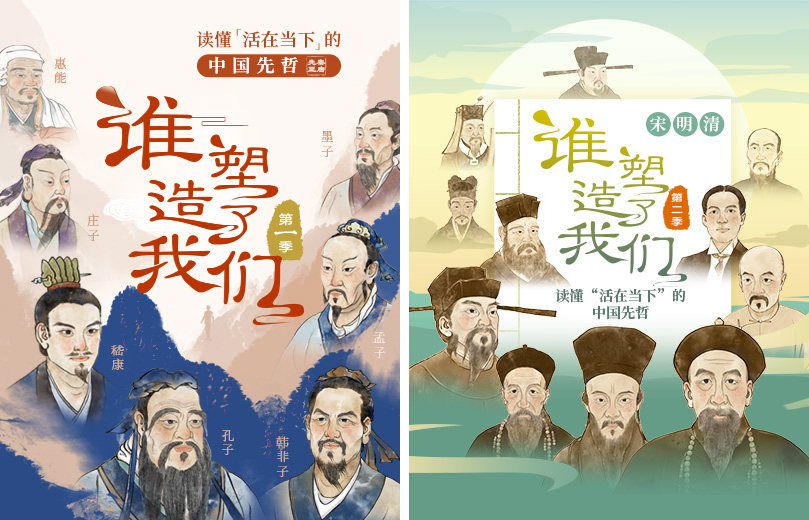

何以中国?几千年的思想史里写着答案。《谁塑造了我们》(第一季、第二季)邀请许倬云先生引领总序,从先秦的孔孟之道到唐朝的韩愈变法,从阳明心学到梁启超的维新之路,横跨数千年,带你读懂“活在当下”的中国先哲。

数字刊文章《许倬云:我要从世界看中国,再从中国看世界》(2024年第5期,知识会员已开通免费)“近些年,我更多地思考中国文化格局的世界性。我是希望读到我书的朋友,不要将这些仅仅视为‘教科书’,而是借此机会思考:人类该如何避免互相伤害,而走向互利共存?眼下的格局,令人心忧。”

有声书《万古江河》《中国文化的精神》

《万古江河》——“我的书里没有一个英雄人物,我要看老百姓怎么过日子,老百姓怎么想?万古江河,不只属于中国,也属于全人类。”

《中国文化的精神》——“一般老百姓,很少会在谈话时引用四书五经,二十四正史,他们的历史观,就是这些故事串联在一起的一套评价体系。他们认可的价值,也就是人与人之间彼此对得起,人间必须有公道,世上必须有正义。”

播客《许倬云:美国政治的前世今生》

“像特朗普这样特殊的政治人物,能够当选美国总统绝非偶然。”

播客《许倬云十日谈》|冯俊文解读

“不要理想地认为将来有东西可以完全替代什么,只有演化,只有无穷地追寻、改变,和因此而呈现更多的选项。”

听荐好书《我者与他者:中国历史上的内外分际》|王柠解读

“我——他”之间的关系,不在族群之间的分合,而在文化价值的认知。

点击下方卡片,进入「纪念许倬云先生」专题。

在三联中读,还有100+历史专题课、200+名家大师、100+经典有声史书、80+考据史料,还有文学、思想、艺术、亲子等多个领域,期待你前来深入探索。

「纪念许倬云先生」套装内含:

1.价值388元的三联中读知识年卡,解锁许倬云专题,收获365天人文课堂

2.价值480元的《许倬云学术著作集》(精装六卷本),传家收藏

3.三联独家藏书票1张

▼点击下图了解详情▼

愿我们都能“往里走,安顿自己”。

文章原文