文 | 沈素明

这些年,我在和各种类型的组织打交道,从初创公司到世界五百强,也和无数个体聊过他们的职业困惑。我发现,大家嘴边都挂着一个词:不确定。

这不确定,不仅仅是市场风向不定,更是我们每个人的职业安全感,正在以前所未有的速度消失。过去我们常说的“铁饭碗”?那已经不只是稀有动物,而是一种接近于幻象了。

我见过一些人,连焦虑都没有,只是被困在无解的位置上,眼睁睁看着周围的世界变了天。这并非个别人的境遇,而是一场正在加速席卷所有人的结构性巨变。

据《2024中国新型灵活就业报告》显示,从2019年至2024年,我国新型灵活就业岗位占比已从8.4%飙升至15.2%。更惊人的是,截至2024年底,中国灵活就业人员已突破2亿人,这几乎是劳动人口的三分之一。这意味着,传统意义上的“稳定雇佣”边界正在模糊,甚至瓦解。

我的看法是:那些固守着“一份工作干到老”思维的人,才是这个时代最大的风险源。真正的安全感,从来都不在别人手里,而在于你自己给自己搭建一套防身盔甲。这场没有安全网的“高空作业”,已经正式开始了。

一、现实图景:告别“铁饭碗”,迎接“不确定”常态

在过去很长一段时间里,一份“稳定工作”意味着清晰的职业路径、固定的薪资增长、可预期的福利,以及最重要的——一份可以被社会认同的“身份”。

对许多人而言,“稳定”是内化于心的渴望,它提供了安全感,也塑造了我们在社会中的定位。然而,当时代的齿轮加速转动,这份渴望正与现实渐行渐远。

如今,许多个体都在亲历这种“不确定性”的常态化:

岗位界限越发模糊:

过去“萝卜一个坑”,现在一人身兼多职,职责边界模糊不清,甚至出现岗位合并,让每个人难以定义自己的核心价值。

考核压力剧增:

绩效与收入直接挂钩,市场波动直接传导到个人收入,导致收入不再稳定,而是随项目、业绩浮动。

职业生涯变短:

过去清晰的“晋升阶梯”越来越少见,取而代之的是“项目跳板”,每一次项目结束,都可能意味着新的不确定。

“编外人”的焦虑:

无论是传统行业的“临时工”,还是新兴领域的“自由职业者”,即便从事着核心工作,也常常面临身份认同的缺失和保障体系的不足。

这种种迹象都表明,“稳定工作”正从一种常态,变为一种奢侈品。我们必须探究,到底是谁,在背后重写着这场职场游戏的规则?

二、深层驱动:是谁重写了职场“游戏规则”?

稳定工作的消失,并非偶然,更不是个体能力不足的单一结果。它是由技术、商业模式和组织行为等多股力量交织推动的必然。只有理解这些深层驱动力,我们才能真正看清个体所处的时代洪流。

1. 技术迭代加速:AI不是取代,是规则重写

首当其冲的,当然是技术。多数人谈AI,总聚焦在“AI会抢走我的工作吗?”这是一个很表象的问题。我的看法是:AI不是要抢走你的工作,它是在改写整个工作的游戏规则,甚至是在重写“能力”的定义。

麦肯锡的最新预测令人警醒:到2030年,欧洲将有27%的岗位,美国将有30%的岗位被生成式AI取代。更值得我们警惕的是,这职业转型的速度比五年前的预测还提早了约10年。这说明什么?说明“学习曲线”和“淘汰曲线”都陡峭得超乎想象。别以为高薪就能高枕无忧,事实是,年薪超过20万美元的高薪岗位更容易受AI影响。而另一面,中国对AI专业人才的需求预计到2030年将达到600万人,这中间的巨大剪刀差,就是我们当下职业困境最真实的写照。

我早年在技术研发领域摸爬滚打,深知技术迭代的冷酷无情。它从不给你适应的时间,只给那些提前布局、自我迭代的人以机会。

2. 组织的雇佣去中心化:商业逻辑重塑下的必然选择

除了技术,组织本身的用工模式也在发生颠覆性变化。这背后,不是老板们变得“无情”了,而是企业为了适应瞬息万变的市场,必须寻求更高效率的资源配置和风险分摊。这是一种残酷的商业逻辑,但却是企业生存和发展的必然选择。

项目制替代固定岗位:

越来越多的企业不再设立大量固定岗位,而是采用项目制用工,任务结束,合作即止。我在管理咨询中发现,这种模式极大降低了企业的人力成本和解约风险,尤其是在项目型、创新型业务中被广泛采用。

短期合同与“身兼多职”:

企业更倾向于签订短期合同以降低用工风险;同时,通过数字化工具和AI赋能,一个高效率的个体便能承担多个传统岗位职能,导致岗位合并或消失。我在制造业的咨询项目里看到尤为明显,过去需要三五个人的产线质检,现在一台带有视觉识别的AI设备就能完成,而且效率更高,成本更低。

平台经济的崛起与责任转移:

平台企业更是将这种“去中心化”推向极致。通过算法调度实现弹性用工,将经营风险转嫁给劳动者。他们利用“技术中立”模糊边界,巧妙地规避传统的雇主责任,最终实现了“风险零工化、利益平台化”——平台获得大部分收益,而风险由个体承担。这背后是一种新的商业伦理。

这种变革意味着,企业的核心目标从“养人”转向“用人”,它需要的不是“员工”,而是“能力单元”或“解决方案提供者”。你的价值不再取决于你“在哪家公司”,而取决于你“能提供什么独特能力”。

3. 收入与职业分层极化:能力溢价与“技能陷阱”

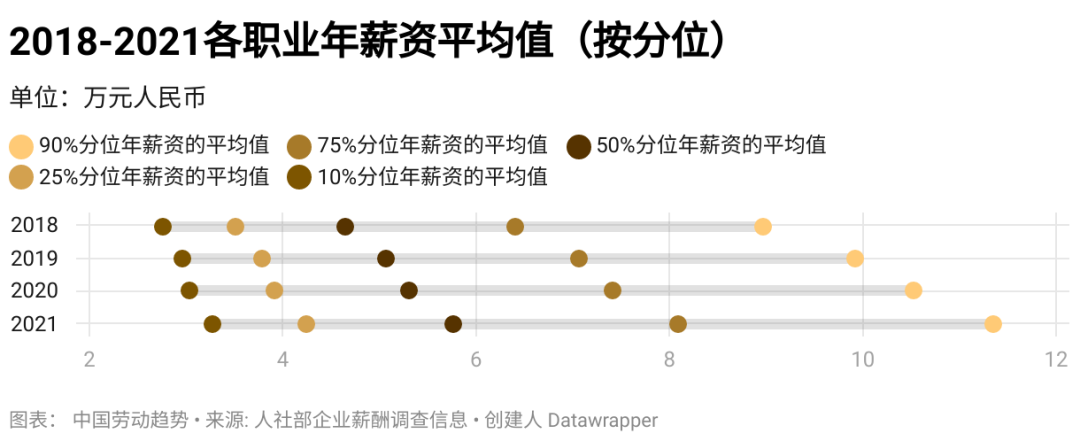

在上述1和2 两大驱动力的作用下,收入与职业分层正在急剧极化。

传统岗位薪资增长停滞,甚至面临缩水。那些仅依赖单一技能、缺乏复合能力的劳动者,其议价能力和职业稳定性都在迅速下降,如同进入了一个“技能陷阱”——陷在原地,动弹不得,却眼睁睁看着周围的世界加速奔跑。

反观另一端,新兴数字类、复合型岗位却成为薪酬高地。AI训练师、数字分析师、远程协作教练等高附加值岗位,不仅薪资丰厚,而且职业前景广阔。这是Upwork、Deloitte德勤等组织反复强调的趋势:高技能人才通过主动学习与能力复合化,获得更高溢价和更强适应力。所以,问题的核心不是“有没有工作”,而是“有没有高价值的工作”;不是“有没有收入”,而是“有没有可持续的、有竞争力的收入”。这种两极分化,正在前所未有地加速,留给中间地带的时间,已经不多了。

三、动态风险:个人身心与收入的“三重压力”

当职业安全感的边界被技术和组织模式撕裂,每一个身处其中的个人,都不可避免地要面对一系列前所未有的“不确定之殇”。这种风险是多维度的,它不仅侵蚀你的钱包,更穿透你的身体和精神防线。

1. 身体风险:一场无声的“消耗战”

职业压力的急剧加大,工时不规律,以及远程与弹性工作模式的普及,正在悄然引发一场身体的“消耗战”。亚健康、久坐、慢性病,甚至那些看似与工作无关的健康问题,都与这种持续的不确定性带来的紧张感息息相关。

这是一种“边界模糊”的后遗症。当工作不再有明确的上下班时间,当绩效考核与收入波动捆绑,当每一个项目都可能是“随时被换下场的球员”,身体和大脑就会长时间处于高戒备状态,这种持续的应激反应,最终会以各种疾病的形式反噬我们。

2. 心理风险:不确定性滋生的“心魔”

比身体更先一步垮掉的,往往是精神防线。失业的威胁、收入的不确定性、岗位角色模糊,以及在快速变化中“跟不上”的焦虑感,正以前所未有的强度冲击着每个人的心理健康。

不安全感明显提升,导致焦虑、抑郁、职业倦怠等问题高发。这并非是简单的“不够坚强”,而是长期处于“失控感”之下的一种必然反应。一个人如果在职业上无法预见未来,无法把握当下,甚至连自己的价值都无法清晰定义时,他最容易陷入的就是这种无助的深渊。

3. 收入不稳定:能力分层的残酷体现

在职业分层极化的背景下,收入的不稳定性正成为压垮骆驼的最后一根稻草。

裁员、降薪、福利削减,甚至是劳动合同的灵活化,都直接冲击着人们的基本生存线。每个人必须清醒地认识到,未来的收入,将越来越少地来源于“所在的岗位”,而更多地来源于在市场上的“价值投票”。如果一个人的技能是可替代的、可标准化的,那么你的收入就天然地缺乏稳定性。这是一个残酷的现实,但也是一个清晰的信号。

这三重不确定之殇,共同编织了一张无形的网,笼罩着每一个职场人。我们不能指望这张网会自动消失,唯一的出路,就是学会如何在这张网中找到属于自己的缝隙,并构建一套全新的“人生资产组合”。

四、主动应对:

给自己搭建一套“防身盔甲”

面对“职业安全感边界消失”的现实,被动接受,就意味着被淘汰。我们必须主动出击,给自己搭建一套“防身盔甲”。这套盔甲,由两个核心策略构成:构建复合型收入和培养心理弹性。

1. 构建复合型收入:从“单一风险”到“多元对冲”

未来,最危险的不是没有工作,而是你的收入来源过于单一。构建复合型收入,本质上是一种“风险对冲策略”,让你不再把所有鸡蛋放在一个篮子里。副业不是逃跑路线,而是你自建出口的方式。

这不仅仅是增加收入,更是拓宽你的能力边界和人脉圈层。例如,一个在传统媒体工作的编辑,通过业余时间运营自媒体账号,积累了大量粉丝,最终成功转型为独立内容创作者。他的例子不是说明副业能火,而是提醒你:别把职业命运只交给公司。

持续跨界学习与能力叠加(如数据+营销、技术+管理),主动拥抱新兴高附加值岗位(如AI训练师、数字分析、远程协作教练等)。一个在传统行业做财务的朋友,就是通过学习数据分析和AI工具,从基础财务岗转型为财务数据分析师,不仅保住了工作,薪资还翻了倍。这说明,学习不是为了“充电”,而是为了“重构”你自己。

重视职业声誉与人脉网络,打造个人品牌,提高职业流动性和议价能力。你的个人品牌,就是你的“职业护城河”。即便公司因业务调整裁撤法务部门,一个提前学习了合规科技和法律AI工具的法务专员,也能快速转入合规科技公司。这正是因为他提前构建了个人能力和品牌的“护城河”,让他在危机面前,依然有选择权。

2. 培养心理弹性:在不确定中保持“回血能力”

在多变和高压环境下,个体面对逆境和不确定能快速回弹、自我调节,减少职业压力带来的抑郁、焦虑等心理伤害,这被称为心理弹性。它不是让你对压力无感,而是让你拥有“快速回血”的能力。

运动、规律作息,有助于缓解压力。这是最基础也最容易被忽视的投资。

通过冥想、心理疏导、团队支持提升自信与积极情绪。心理健康研究表明,心理弹性强的人在面对工作不安、角色冲突等情况下能有效应对与恢复。联合国2025年报告也指出,需要通过全民保障和社会团结来弥补职业安全感的结构性缺口,侧面说明个体心理韧性的重要性。

建立可控的小目标,主动寻求帮助和社会支持,有助于缓解职业压力。将大目标拆解成小目标,每完成一个,都是对自我效能感的一次肯定。

切记:职业生涯不是一场“全押”的豪赌,而是一场分散风险的“组合投资”。

结语:一场关于“自我再造”的必修课

全球正从“岗位安全”转向“能力+弹性+多元收入”的新模式。这听起来残酷,却也是一个前所未有的机遇——它逼着我们每个人去完成一场深刻的“自我再造”。

我曾接触过许多企业家和管理者,他们深知在快速变化的市场中,组织本身也在寻求“弹性”与“效率”的平衡。这种平衡的代价,往往被个体承担。但作为个体,我们不能坐以待毙。

未来已来,这是每个人的必修课。你要如何作答?

成为一个多领域适配的“跨界高手”,而非只精一门的“孤勇者”。

寻找副业或多元收入渠道,构建你的“人生财务安全网”。别把所有鸡蛋放在一个篮子里。

学会在不确定性中自我调节,给自己心灵穿上“防弹衣”,成为一个“打不倒的人”。

经营你的职业声誉和人脉网络,让你的名字本身成为一张通行证,你的“职业护城河”将因此而生。

规律作息,坚持运动,它们是你所有“再造”的“能量之源”。

“稳定工作”的时代,确实已经成为过去时。

但如果你能在这场巨变中,主动转型,积极进行心理建设,那么你非但不会被时代的洪流吞噬,反而会成为那个能够驾驭浪潮,甚至重新定义“安全感”的人。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号(ID:taimeiti),或者下载钛媒体App