作者 | 耿宸斐

编辑 | 宋婉心

具身智能企业在科创板的首例收购案诞生,引起了市场广泛关注。

7月8日晚间,上纬新材发布公告称,智元机器人通过其持股平台将收购公司至少63.62%的股份。根据收购价7.78元/股计算,此次交易总价约为21亿元。若交易达成,上纬新材将成为科创板首家人形机器人企业旗下公司。

随后七个交易日,上纬新材拿下七连板,持续刷新其股价高点。截至7月17日收盘,上纬新材收报27.89元/股,市值暴增81.12亿元至112.5亿元。

关于这笔极具特殊性的交易,仍有几个关键问题需要明确。

01 明明已经拿下控制权,为何还要设置第三步主动要约?

根据公告,此次交易分三步推进。

首先,智元机器人通过自己设立的控股平台智元恒岳和致远新创合伙,从上纬新材股东手中协议受让合计29.99%股份。随后,原控股股东SWANCOR萨摩亚及其关联方放弃全部表决权。

在股权转让完成后,智元恒岳还计划通过要约收购上纬新材总股本的37%,金额约为11.61亿元。原股东SWANCOR萨摩亚则预先承诺,会将其持有的33.63%股份用于预受本次要约。

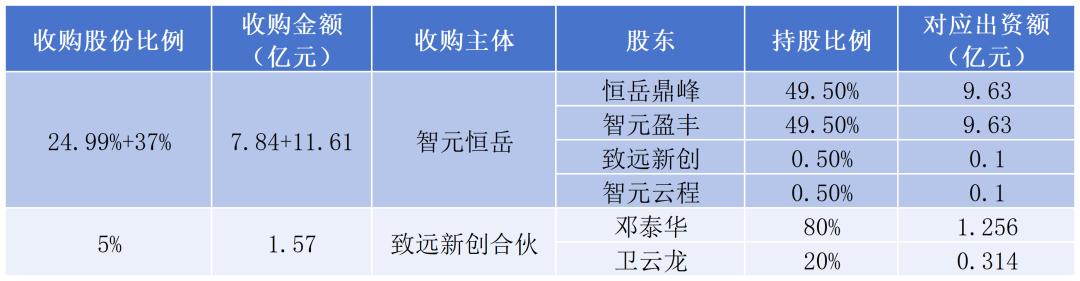

根据公告中所披露的内容,以要约收购37%股份计算,本次收购中,各方实际对应出资情况如下:

数据来源:公司公告

其中,智元机器人、邓泰华等核心团队各持有智元恒岳50%股权。若收购完全达成,且各股东按持股比例出资至智元恒岳,则智元机器人需出资9.73亿元,而邓泰华等管理层以及重要产业方、战略合作方需出资11.3亿元(含致远新创合伙所需出的1.57亿元)。

智元机器人表示,本次要约收购的资金全部来源于收购人的自有资金和自筹资金,其中,自筹资金拟主要通过向银行申请并购贷款取得。

但事实上,在完成前两个步骤后,上纬新材实控人已变更为智元机器人CEO邓泰华,为何仍要额外投入11.6亿元,甚至贷款以推进要约收购?

答案或许能够从上纬新材的股权结构中窥得一二。

资料显示,上纬新材第一大股东及关联方合计持股近80%。若仅通过协议转让取得29.99%股权,即使结合表决权放弃,智元机器人仍非真正意义上的“大股东”。因此,通过要约收购实现绝对控股,是保障智元机器人后续资本运作顺利实施的基础。

嘉域投资管理合伙企业高级分析师江舟也表示:“通过主动要约,让原股东尽可能友好退出,能确保收购的完整性和稳定性。”

02 为何要设置一个“无压力”业绩承诺?

此次交易中,设置了一份业绩对赌条款承诺:2025年至2027年,上纬新材实现的归母净利润应分别不低于6000万元,扣非归母净利润分别不低于8000万元。

若任何一个年度未完成指定的业绩标准,上纬新材的原控股股东SWANCOR萨摩亚则需按照归母净利润业绩差额及扣非归母净利润业绩差额的孰高金额对智元恒岳进行补偿。

谈及业绩承诺设置的作用,江舟认为,业绩承诺可以稳定市场和投资者信心,同时提升公司未来估值,还对团队有激励作用,为后续注入资产或整体上市创造有利条件。

这份业绩承诺的“特殊”在于,2022年至2024年,上纬新材分别实现归母净利润8414.59万元、7094.21万元及8868.14万元;实现扣非归母净利润分别为8475.85万元、6676.74万元、8034.99万元。对上纬新材而言,完成业绩对赌并非难事。

“有可能是为了提升业绩完成的几率,小公司收入和业绩不稳定较大,设定保守的业绩承诺有利于最后通过。”有业内人士分析。

03 拿下上纬新材控制权,双方都是怎么想的?

当下恰逢国家密集出台鼓励战略性新兴产业发展政策的关键节点。无论是新“国九条”还是“并购六条”,均明确鼓励新质生产力企业借助资本市场发展。但作为估值150亿元的独角兽,智元机器人为何选中了上纬新材?

智元恒岳对媒体表示,一方面通过资本与产业协同,进一步巩固其在具身智能领域的领先地位,同时强化产业链的协同和合作;另一方面,完善集团多层次资本市场布局,为长期发展提供更高效便利的融资渠道和资源整合平台。

“从上市公司本身业务角度出发,上纬新材是新材料研发技术公司,可以满足智元机器人对机身材料的需求,帮助机器人降低成本。”江舟告诉36氪,“同时,上纬新材在风力发电轨道交通具有相应资源,可以更好帮助智元机器人加速向工业巡检等商业领域渗透。”

手握上市公司,智元机器人还能更好实现在二级市场融资的需求。

成本过高、量产交付不易、C端渗透缓慢、B端验证困难,都是人形机器人企业面临的共同困境。而在国内具身智能领域,智元机器人又是少数同时覆盖软硬件全栈研发、兼顾To B与To C端业务的企业。全链条布局的打法导致智元机器人相较同行的资金消耗更大,亟需更大规模的融资支撑业务持续推进。

从另一个层面讲,若交易顺利完成,智元机器人也能为一级市场投资者提供除传统上市外的退出渠道,增加退出的确定性。

不仅如此,江舟还指出,通过收购上纬新材,也能满足被收购方股东套现离场的需求。“如果按照股市正常交易,出现连续减持,有可能会导致公司股权结构失去平衡,股价出现向下大范围波动,甚至会导致面临退市风险。”

04 智元机器人为何不选择借壳上市或是直接上市?

公告发出后,市场普遍猜测,智元机器人意图通过此次收购实现快速上市,但智元机器人很快否认了这一说法,称“非借壳上市,只是收购了一家上市公司”。

当然,这并不意味着智元机器人未来不会“借壳”。按照现行规定,智元机器人可以在36个月追溯期结束后重组,从而规避“借壳上市”的认定审查。

至少就目前而言,智元机器人并不具备借壳上市的条件。

根据相关规定,科创公司实施重组上市的,发行人应是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司,具备健全且运行良好的组织机构,相关机构和人员能够依法履行职责。

但智元机器人官网显示,公司成立于2023年2月,成立至今尚未满三年,并不满足重组上市条件。

另一方面,智元机器人目前的估值高达150亿元,是发布公告时上纬新材市值的5倍。就企业估值而言,借壳上市可能比不上独立IPO。并且,估值过高,监管审核未必放行。

可若是独立上市,由于科创板审核流程复杂,往往需要经过多轮问询和回复,审核周期具有极大不确定性。

“智元机器人控股上市公司以后,可以通过资本运营和运转提升公司估值,为后续IPO营造良好环境。如果未来条件成熟,可以将机器人业务作为优质资产注入到上市公司去,实现间接上市,避免独立IPO的不确定性。”江舟告诉36氪。

2025年的机器人行业,正凭借政策红利的持续释放、核心技术的不断突破以及商业化落地的乐观预期,吸引着大量资本的关注与追捧。

但资本市场的“热钱”往往具有短期性和流动性特征,江舟直言:“今年可能看好某个领域,明年态度就未必了,很难保证不会发生前几年基金狂炒新能源和半导体的情况。如果上市时,市场对机器人行业关注度已经降下来,很可能严重影响上市估值和融资效果,对股价运行大为不利。”

当叙事红利消退,若机器人业务迟迟未突破盈利,又该如何通过资本的考验?

关注获取更多资讯