文 | 刘婧琼

编辑 | 阿至

2025年6月25日,36氪联合云道资本举办了 「给AI装上身体,具身智能何时能迎来‘ChatGPT时刻’」OpenTalk 直播活动 ,特邀 小苗朗程管理合伙人方正浩、尧乐科技创始人兼CEO吕莉蕴、灵御智能创始人兼CEO金戈 ,三位嘉宾就具身智能与AI的投资逻辑、具身智能关键基设——柔性触觉传感器、具身智能从L0到L4的渐进式发展路径等多方面展开了深入分享,并与观众进行了在线互动。以下是本场直播的干货总结,欢迎阅读、分享与收藏。

具身智能与AI的投资逻辑

分享嘉宾:方正浩|小苗朗程管理合伙人,复旦大学理学学士,中欧国际工商管理学院EMBA。负责公司投资、研究、渠道开发体系搭建。曾就职于海外对冲基金,协助管理比尔·盖茨家族基金等海外机构投资人资产,具有超过10年投资研究经验。 主导及参与的投资案例包括:实朴检测(301228.SZ)、慕帆动力,奥创光子、跃迁引擎、穹彻智能、松延动力、西湖机器人、光本位,云轴信息ZStack、赛卓电子等。

分享关键词:#具身智能 #人形机器人 #人工智能

方正浩认为现在具身智能的AI能力还处在GPT3时代,还未完成数据采集和预训练的问题,但随着大模型的通用和泛化能力提升,人工智能和具身智能产业链中都会出现巨大的投资机会,具体表现在:

• 在人工智能侧,在最底端的硬件算力层,GPU等传统算力领域初创公司机会小,机构可多关注下一代新型算力及端侧算力的新机会;在模型层,可关注异构算力混合之后会产生的一些算力的整合机会,其中包括一些数据的相关标注和服务的机会;在大模型层,可关注多模态和跨模态的融合机会,尤其3D的空间智能作为AGI感知的基座,有可能重构人机交互的范式,需提前关注3D模型技术;在应用层之间,可关注异构算力调度、推理加速等细分机会,但需注意传统云厂商凭借全栈服务覆盖可能挤压中间层生存空间;在终端应用层,C端可关注捕捉用户情绪价值并从高频交互需求切入的泛娱乐场景应用,B端可关注在垂直行业(比如法律、医疗等)能提升效率的应用。

• 在具身智能侧,最大的核心壁垒和门槛在软件层,首先是在机器人大脑,大脑是现在所有机器人最大的瓶颈,可关注在大脑层有核心能力的创业团队;另一方面在小脑层,也叫下肢的移动层,在强化学习和控制算法方面有优势的团队,在过去的一两年展现出机器人的一些跑跳翻能力,这对在一定场景下的落地和商业推广很有帮助;在硬件层,具身智能的供应链相对比较短,创业公司很难通过硬件的特色技术和差异化构建出核心壁垒。

AI产业链投资逻辑和小苗朗程已投案例

具身智能关键基设——柔性触觉传感器

分享嘉宾:吕莉蕴|尧乐科技创始人兼CEO,曾任国际汽车电子巨头Harman全球创新部门首席架构工程师。主导构建多模态传感器融合计算平台,服务玛莎拉蒂、保时捷等十余家一线车企项目。国内最早期参与智能驾驶领域项目的成员之一,国内最早参与云计算平台架构研发资深专家,深耕智驾传感器数据处理与机器人感知系统领域。

分享关键词:#智能感知 #柔性触觉传感器 #具身智能 #具身感知

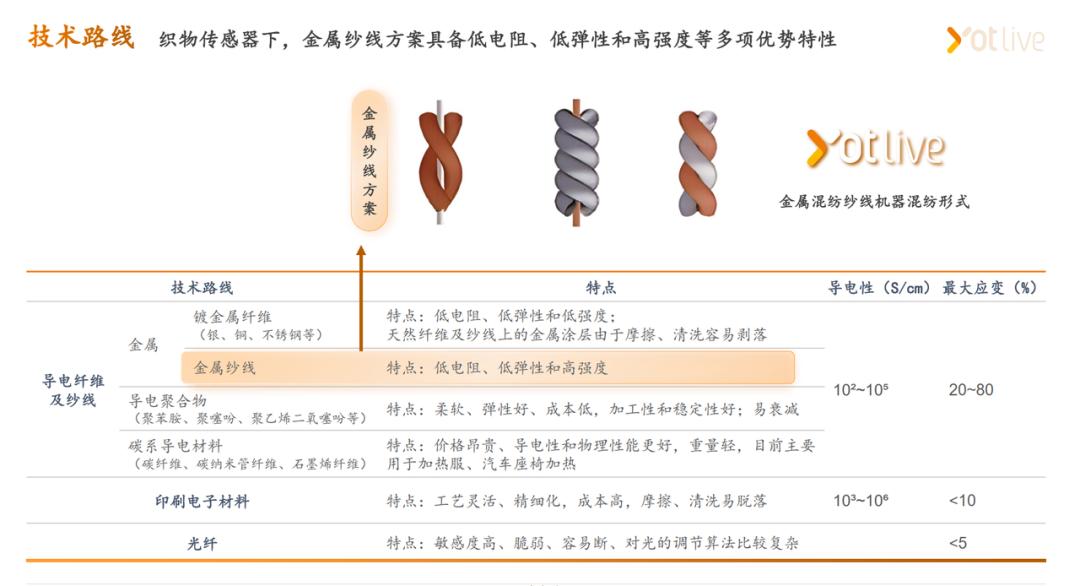

吕莉蕴展就市面上常见的几种触觉传感器方案和各自的特点展开了介绍:

• 霍尔式传感器,因为是芯片级别的,是适配机器人手部区域的不错方案,感知精度高,成本也更高。

• 电容式传感器,灵敏度比较高,而且很多电容可以做成薄膜类产品,它本身的厚度和灵敏度,也比较适配手部的小区域;但缺点是稳定性和耐久性较差。

• 压电式传感器,主要是检测动态的力,比较敏感;但易受热响应效应影响,对应用场景的温区稳定控制较为苛刻。

• 压阻式传感器,它是一个三明治的结构,即上下电极加上中间的压敏层,它的特点是比较稳定,耐久性好,适应大面积的耐久应用场景但在复杂的电磁环境中容易受到干扰。

尧乐科技在原有压阻式方案的基础上进行了材料和工艺的改进,使用独创的金属纱线一体化编织生产出了织物压力传感器,该传感器的电极和压敏层都使用纤维级材料。金属纱线作为传感器的电极使用,对比镀金属纤维以及导电材料,它最大的特点是低电阻、低弹性和高强度,能解决其他技术路线下触觉传感器的耐用性和稳定性问题。此外,尧乐自研的织物型传感器压敏材料,主要解决了导电的均匀性和耐用性问题,性能方面已通过车规级测试。之前市面上很多导电材料未作为传感器使用,只能实现防静电和导通电功能,其均匀性和耐用性有所欠缺。

在未来很长一段时间,吕莉蕴认为织物式和传统电子印刷式传感器会是一种共存的状态。印刷式传感器产业链成熟,在一些小面积的触觉上有很大的应用空间,但由于印刷技术或材料限制,容易因摩擦、清洗等产生脱落的问题。在大面积尤其是对不规则表面柔性适应能力要求高的触觉场景上,如汽车智能座椅、机器人电子皮肤等,还是使用织物式触觉传感器更佳。

不同技术路线的织物型传感器对比

具身智能从L0到L4的渐进式发展路径探讨

分享嘉宾:金戈|灵御智能创始人兼CEO,清华大学自动化系本科,清华大学经管学院MBA。曾任远镜创投管理合伙人、奥量光子副总裁。在高科技领域有着多年成功的投资和创业经验,先后投资孵化了多家早期硬科技企业。灵御智能是一家以人机混合智能为主要切入路径的具身智能新锐公司,由清华大学自动化系顶尖运动控制团队创立,以 “打造具身智能实用化标杆,将人类从‘危险、繁重、无聊’的工作中解放出来”为使命。

分享关键词:#遥操作 #人机混合智能 #MAAS #臂手一体控制

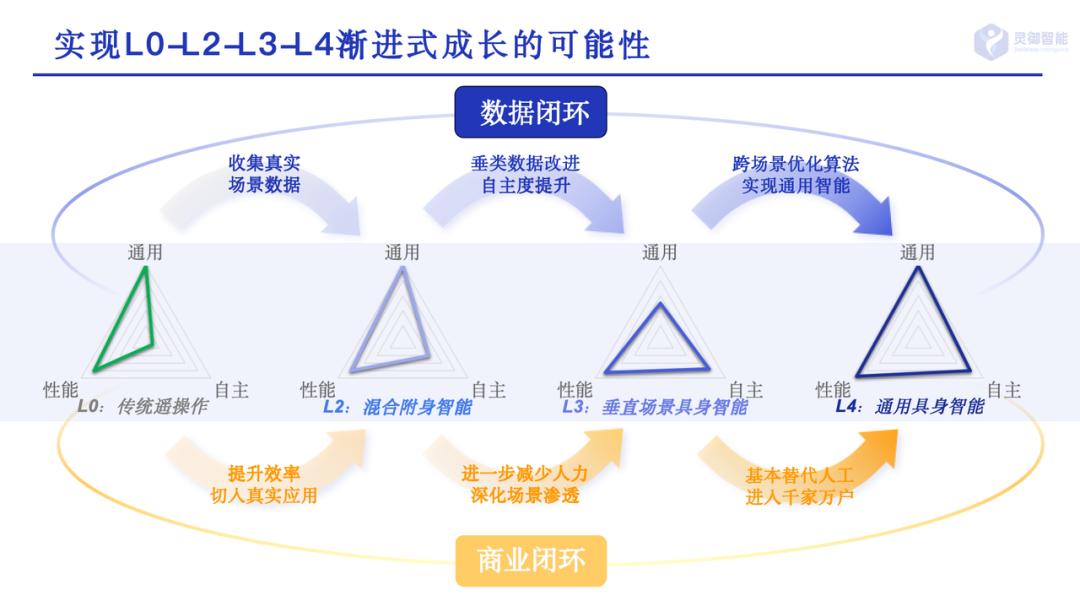

金戈观察到,目前具身智能出现了一个不可能三角,即通用、性能、自主这三者,在当前甚至3~5年内的技术水平下很难做到兼顾。通用是指机器人不是场景专用的,而是可以做很多不同的工作;性能一是指可靠性,即机器人做一件事情的成功率有多高,二是指效率,即机器人和一个人做相同的工作,它究竟比一个人快或者慢多少;自主性是指工作需不需要人类的介入,是不是可以由机器人自己去完成。

随后,金戈介绍了目前最常见的两种提升机器人自主性的方法:

• 第一种是企业想办法直达L4,把作业成功率提升到99.9%以上,实现机器人在多场景的全自主工作状态,但这种路径耗费的时间长、成本大。目前机器人数据处于极度稀缺状态,企业需要非常多的真机数据和资源资金,才有可能训练出一个符合人类期待的高智能的 AGI 机器人。

• 第二种则是参考现在自动驾驶的进阶思路,从L0到L2再到L4逐步提升,即先把机器人投入到商业使用中去,通过不断地回收交互数据,再慢慢升级机器人的智能系统。这种方法最大的好处是企业可以弥补数据上的短板,同时早点拿到收入。

沿着第二种思路,金戈认为目前更经济可行的方法是建立一个MAAS(Manipulation AS a Service)平台,即日常简单场景由机器人自主操控,当遇到复杂的和有危险的情况,机器人会去呼叫真人或者云端的“类真人”模型,真人或者云端模型通过遥操作来接管机器人,完成下一步操作。这种方式可以实现1对多接管机器人,在提升机器人自主性的同时,也能更好地满足用户的个性化需求。

具身智能从L0到L4的渐进式发展路径

关于具身智能,大家都在讨论什么?

我们挑选了直播互动环节部分代表性问题和嘉宾解答,经编辑整理呈现:

Q1:目前一些具身智能的项目估值是否过高?怎么看待目前赛道里存在的泡沫现象?

方正浩:泡沫是一个科技行业发展过程中必经的环节。把时间拉长到十年后,那时全球所有发达国家和中国都会面临着非常巨大的劳动力缺口,从事白领和蓝领工种的人口会都急剧下降。十年之后,中国这些岗位一年的用人成本可能在3万美金以上,而发达国家的用人成本会上升到5到8万美金。全球几亿的劳动力缺口量,乘以3到5万美金的用人成本,将会出现一个20万亿美金的整体市场,而这个劳动力市场将被机器人部分或者全部取代。从这个角度来看,具身智能未来起码是一个万亿美金产业,这里面一定会出现多家千亿市值以上的公司。以这个终点来看,即使这个赛道目前存在一定泡沫,有一些创业公司估值很高,我还是认为它具备有一定的合理性。

Q2:具身智能最终会走向通用型人形智能体,还是垂直场景专用的机器人?

方正浩:这两种未来会并存。从使用量来说,未来长远来看人型机器人的体量会最大,因为站在第一性原理的角度来看,我们是以人类的生活和工作习惯来设计人形机器人,它的泛用性理论上来说是最高的。但在当下的大部分垂直场景下,专用的机器人成本更低、可靠性更高、能耗更低,它可能不需要做成一个四足、双足甚至人形就能满足使用要求,所以在相当长的一段时间内,垂直场景的专用机器人一定会有它的生存空间。

Q3:中国的具身智能企业走向全球,优势是什么?

方正浩:第一,供应链的完整度更高;第二,依托中国巨大的人口优势和供应链的完整度,理论上我们的数据采集成本、数据的场景可落地性,包括数据量上,我们都会比欧美更有优势;第三,具身智能最终还是以硬件产品的形式表现出来,中国制造业的效率和成本都有非常强大的优势。

Q4:如何判断某家具身智能企业是否有先发优势?

方正浩:可以从三个层面看,首先在技术层面,企业是不是能够展现出过去没有人能展现出的一些技术效果;其次在应用层面,企业是不是能率先在应用场景落地;最后在商业化层面,做大脑的企业还不着急这么早一定要做商业化,但是做本体的企业,它在最终场景的实际落地销量也是辅助判断它是不是有先发优势的一个重要要素。

Q5:具身智能的触觉数据会涉及数据隐私,这个问题企业如何解决?行业是否有统一的解决标准?

吕莉蕴:从数据采集来看,传感器的数据是芯片级别的,提供给大脑的数据都是已经经过计算的,在内部不会有泄露的危险,数据泄露最多的还是在接口部分,但随着行业的发展和大家对数据的重视程度,最终会有一些通用的加密协议出现。目前来讲,行业还没有统一的解决标准,因为很多具身智能企业的基础问题都还没有解决。

Q6:目前触觉传感器尚未建立一套接口标准,会导致算法适配成本高,谁该来牵头主导这个标准的建立和执行?

吕莉蕴:像汽车一样,具身智能走到最后也会是一个比较通用的状态,这是行业发展到一定阶段的一个必经过程。后期肯定会做具身智能数据协议的标准化,包括接口的标准化,这能减少很多企业对于接口不同而产生的额外成本。行业需要类似IEEE这样的平台去主导标准的建立和推广执行,企业配合。

Q7:在柔性触觉传感器这块,目前中国企业的全球竞争力如何?

吕莉蕴:这块目前国际上有几家巨头企业,比如Tekscan,他们已经做了很多年薄膜传感器了,还有一些日本企业,它们在海外市场的认知度也非常高。我们国内的企业体量相对小一些,尤其是近几年成立的企业,体量还在一个很早期的阶段。相对成熟一些企业的触觉传感器已经应用在具身智能大厂产品里了,而小一些的企业,它还在一个找客户的阶段。总体来看,中国柔性触觉传感器企业的全球占有率现在不是太高。

Q8:对于具身大模型的公司而言,触觉数据是否是一个刚需?

吕莉蕴:对于机器人来说,它的大脑去做决策,是需要先有一个触觉传感器作为感知输入的,比如物体的温度、湿度、纹理等,这些不通过触觉是没法感知的,如果没有感知又会影响到后面机器人的交互动作和响应。举个更具体的例子,当你面对两个形状比较像的物体,比如一个鸡蛋和一个铁锤,不通过触觉感知单靠视觉,是无法区分的。

Q9:工业场景中的机器人可能会引发安全事故责任的争议,在遥操作系统中,人类与机器的责任如何区分?

金戈:机器人在物理世界里的互动能力,会造成一系列不可知的后果,甚至有可能会造成一些财产和人身的损害。我一直在呼吁,具身智能要像汽车一样去建立一套机器人的强制保险标准,目前今天行业还处于早期阶段,还没有花很多时间去做责任区分和强制保险。

Q10: L4级别的具身智能,需要高成本的投入,企业如何去平衡技术的超前性跟商业回报周期?

金戈:如果企业走的是从L0到L2再到L4的渐进式路径,那在渐进升级的过程中,就已经可以产生一些商业收益。如果走的是直通L4的路径,那需要资本市场持续地予以高投入和高支持,我们今天也确实看到很多走这个路径的公司融到了海量的资金,这件事情更多是靠资本市场的帮助来做平衡,而不是企业自身去平衡。

Q11:您预测具身智能什么时候会从L3迈向L4阶段?有没有一些标志性的事件可以作为观察指标?

金戈:这里面的核心问题是,怎么定义机器人的L4,是指它是一个通用的人工智能,到任何一个地方都可以替代一个人去做所有的工作,还是指它在垂类场景里99%的工作时间都能实现自主工作。我觉得能实现后者,事实上就已经解决了我们今天对机器人的期待,这可能是一个十年内有希望去实现的事情。标志性的事件,就是大家能够看到大量的商业场景变成全无人化和全机器人化服务,训练端获得了巨量的数据。

Q12:家庭场景的情感陪伴需求能否支撑机器人的C端普及?C端普及机器人的关键是什么?

金戈:情感陪伴需求可以分成两类,第一类是纯粹的语言类情感陪伴,对于机器人的身体要求没那么高,更多是基于大语言模型的能力去做延展,它的难度取决于语言模型比如DeepSeek等的努力和能力,这类C端机器人的普及会如大家所想的一样很早就到位;第二类是追求和机器人在身体上发生互动,这件事情涉及到机器人的全身控制和操作,但这部分的普及关键和伦理、合规还有安全性有关,现阶段不要对它的普及过于乐观。