文 | 制造前沿

当时间迈入2025年,我们正处在一个由技术重新定义国家力量、经济版图乃至人类文明走向的时代。在此背景下,哈佛大学肯尼迪学院贝尔弗中心最新发布的《2025全球关键和新兴技术指数报告》,为我们揭示了全球技术竞争的激烈全景。

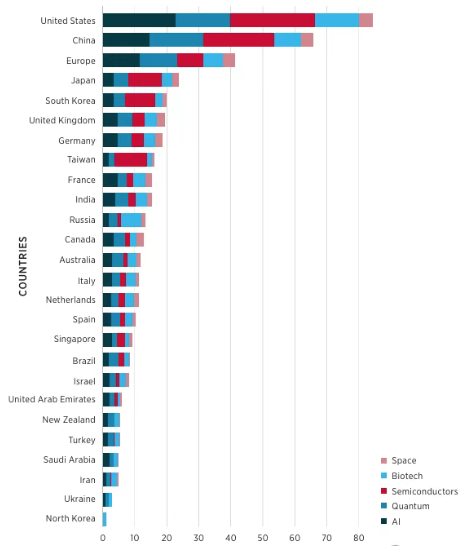

这份长达七十余页的报告,对全球25个主要国家在人工智能、生物技术、半导体、太空和量子技术这五大核心战场上的综合实力进行了精准量化评估,呈现出一幅中美双雄争霸、欧洲奋力追赶的全球科技新版图。

图源:2025全球关键和新兴技术指数报告

01 技术权重分配:半导体的“心脏”地位

为了精准度量无形的技术实力,报告构建了一套创新性的技术指数体系。五大关键技术领域被赋予了不同的战略权重:

- 五大关键技术

- 半导体(35%):作为支撑整个现代技术生态的“心脏”和数字时代的“石油”

- 人工智能(25%):影响力已渗透到经济、军事和社会的每一个毛细血,被视为“竞争倍增器”

- 生物技术(20%):直接关系到国民健康、粮食安全乃至伦理边界

- 太空技术(15%):在通信、国防和资源探索方面具有巨大战略价值

- 量子技术(5%):代表着计算与通信的未来革命,仍处早期阶段,但潜力巨大

图源:2025全球关键和新兴技术指数报告

这套指数的严谨性体现在其庞大的数据基础上——研究团队整合了来自公共和商业数据库的超过3375个独立数据点,构建起一个由48个“支柱”构成的多维度评估模型。

02 全球三极格局:中美领跑,欧洲挣扎

报告指数排名清晰勾勒出当前全球技术竞争的宏观格局:

美国作为唯一的“超级技术强国”,在所有五个技术领域均位居榜首。美国的领先地位根植于其独特且充满活力的分散式创新生态系统。

强大的经济实力为前沿研发提供了源源不断的“燃料”,顶尖大学和研究机构则吸引着全球最优秀的人才。特别是在人工智能和太空领域,美国通过成熟的公私合作模式(如NASA与SpaceX的合作),巩固了其领先优势。

报告也敏锐指出,美国学术研究经费的潜在削减和日益加剧的政治极化,正在侵蚀其创新的根基。如果这些内部挑战得不到有效应对,其全球技术领导者的地位将在未来面临严峻考验。

中国稳居全球第二,展现出极其强劲的追赶势头。报告特别强调,在生物技术和量子技术领域,中国正在迅速缩小与美国的差距。在生物技术的某些方面,如药品生产能力和庞大的人力资本储备,中国已经具备了与美国并驾齐驱甚至超越的潜力。

图源:2025全球关键和新兴技术指数报告

尽管在半导体和尖端人工智能模型等领域,中国与美国仍存在明显的“卡脖子”差距,但国家对基础研究和人才培养的持续加码,正在为未来的技术突破积蓄能量。

欧洲作为一个整体排名第三,但在不同领域表现出明显的不均衡。欧洲在人工智能、生物技术和量子领域拥有深厚的科研基础,但在半导体和太空技术这两个高度依赖产业规模和资本投入的领域,则明显落后。

图源:2025全球关键和新兴技术指数报告

03 五大关键技术领域发展格局

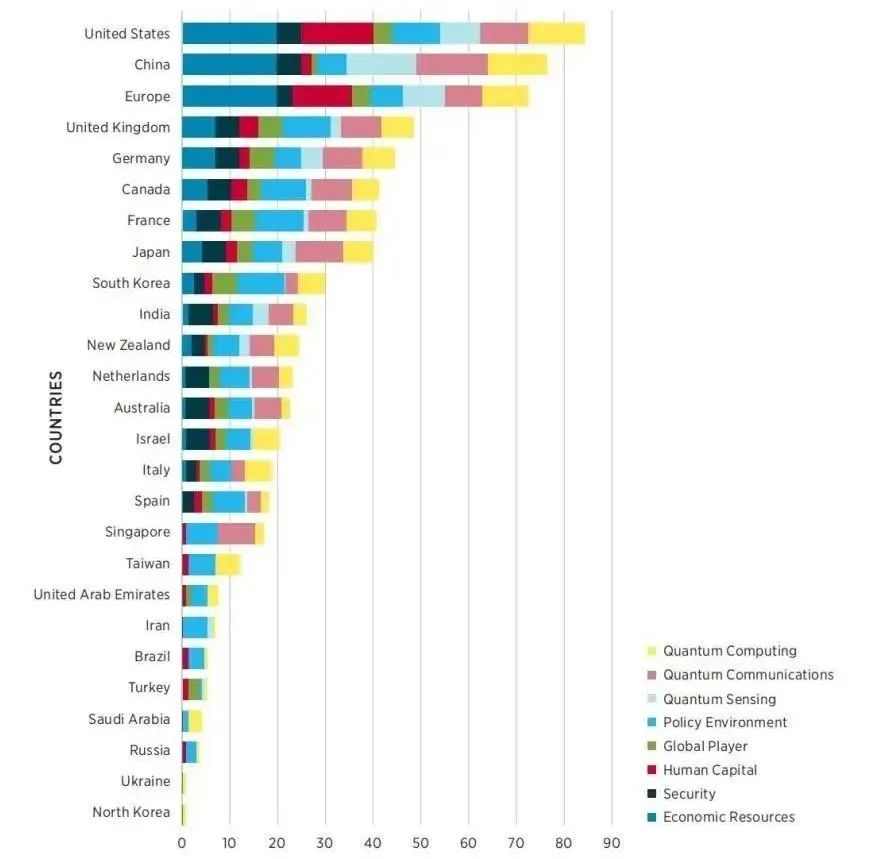

- 生物技术:中国最可能率先突破的领域

在所有技术领域中,生物技术是中国与美国差距最小的赛道。报告明确指出:“中国在生物技术领域拥有最有可能超越美国的机会。”

中国生物科技的优势源于在医药生产和制造领域的主导地位。数据显示,中国在开展的临床试验数量上已超过美国,专利数量显著增长,并且拥有世界上最多的生命科学建设活动。

更引人注目的是国际资本对中国生物技术的认可:过去几个月,美国和欧洲的制药巨头已斥资数十亿美元收购中国研发的药物。

今年3月,制药巨头阿斯利康宣布将投资25亿美元在北京设立研发中心。BioNTech更是将一款由中国企业研发的药品以超百亿美元的高价转售给制药巨头百时美施贵宝(BMS)。

图源:2025全球关键和新兴技术指数报告

报告揭示了中国生物技术崛起的“秘密武器”之一——惊人的研发效率。

映恩生物创始人CEO朱忠远透露,BioNTech创始人吴沙忻被中国团队的勤奋所打动,“他甚至有种感觉,认为中国研发人员好像常常不睡觉。”一位生物医药投资人也表示:“中国的药物研发实验室经常在凌晨三点钟还亮着灯光,这在其他地方是很难想象的。”

与此同时,美国生物技术中心却不时传来裁员和实验室空置的消息。特朗普政府大规模削减研发资助,导致许多项目停滞,研究人员被迫离职。

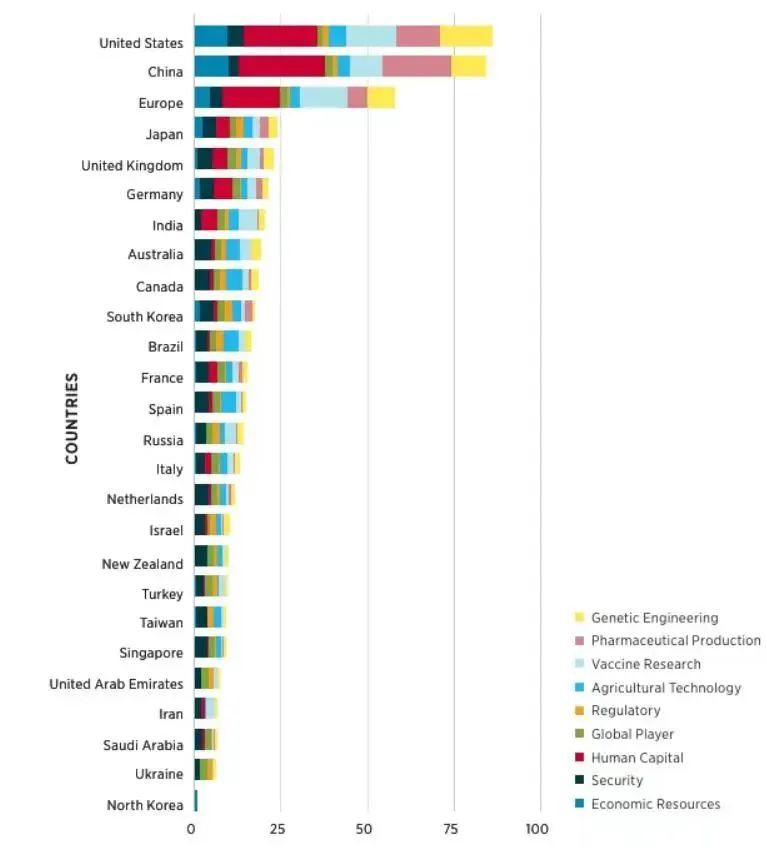

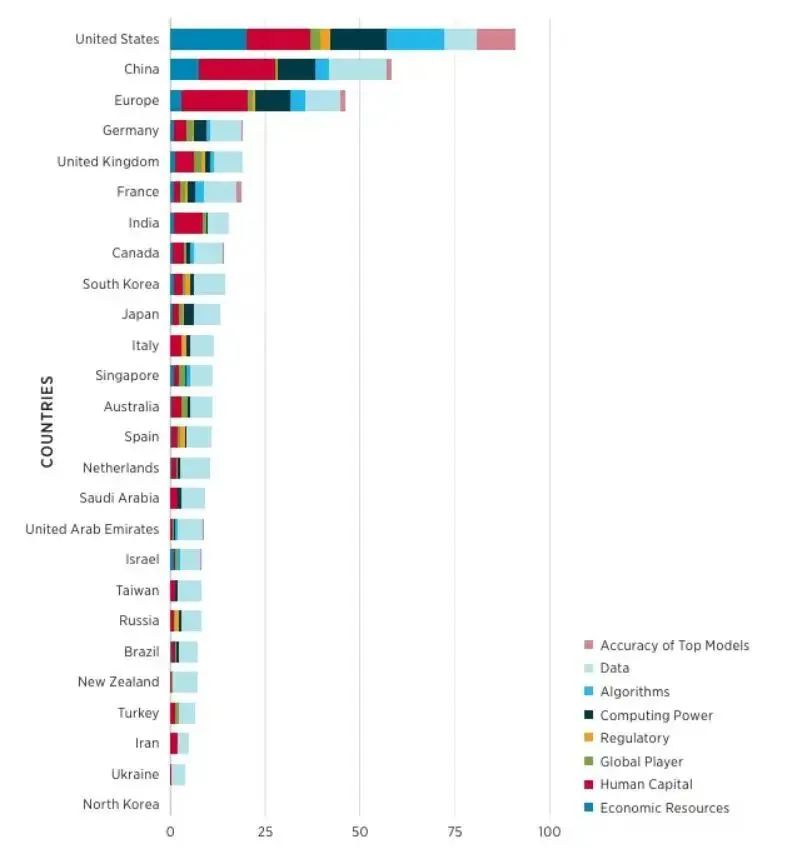

- 人工智能:中美模型差距缩小至“毫厘之间”

在AI领域,美国仍保持数量优势,但中国在模型质量上正快速追赶:

- 2024年,美国推出40个知名模型,中国有15个,欧洲仅3个

- 中美模型性能差距从2024年1月的9.26%缩小至2025年2月的仅1.70%

中国在数据和人力资本方面的优势日益凸显。DeepSeek R1等模型的推出,彰显了中国在算法研究方面的强大实力,也对美国在AI领域的主导地位构成潜在挑战。

图源:2025全球关键和新兴技术指数报告

报告特别提到中国模型的成本效益优势——当大多数大模型训练成本不断攀升时(如谷歌Gemini 1.0 Ultra训练成本高达1.92亿美元),中国的DeepSeek却声称仅用600万美元就训练出了具有竞争力的模型,大大降低了AI研发门槛。

不过报告也指出,AI技术发展带来巨大能源消耗问题。例如Meta的Llama3.1训练过程中排放了约8930吨二氧化碳,相当于496个美国人一年的碳排放量。这一巨大的环境影响,促使AI公司纷纷采用核能作为可靠的无碳能源。

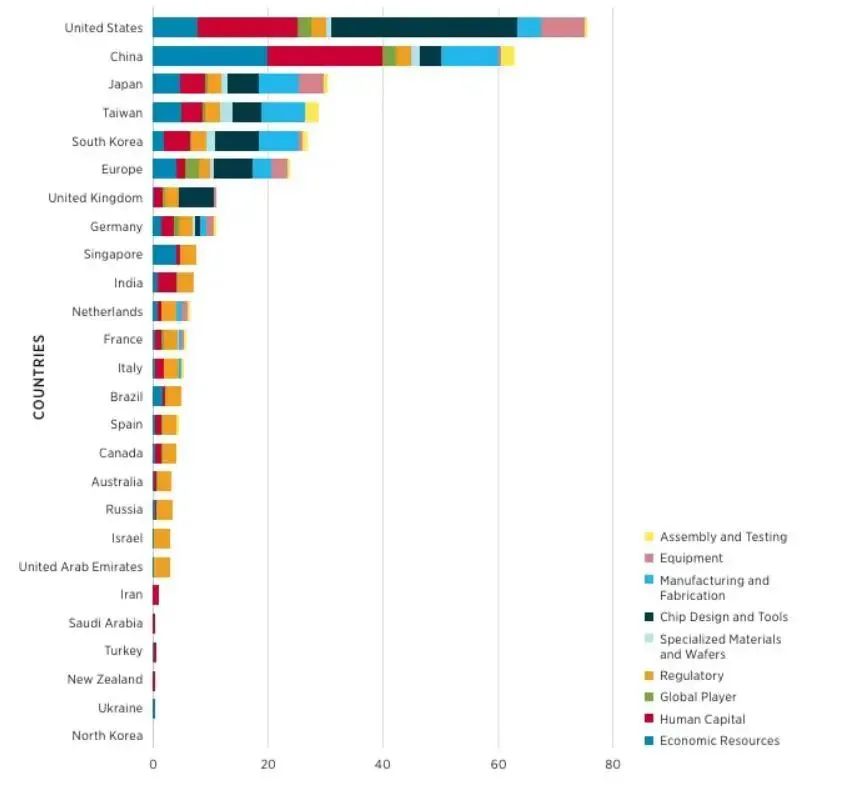

- 半导体:“卡脖子”之战白热化

半导体是全球化程度最高、供应链最复杂的产业,没有一个国家能够完全掌控所有环节。

图源:2025全球关键和新兴技术指数报告

美国、日本、中国台湾地区和韩国,凭借其在设计、制造、设备等核心环节的长期积累,占据了产业链的主导地位。

中国虽然拥有庞大的芯片市场和一定的制造能力,但自2022年美国实施严格的出口管制以来,其获取先进芯片制造设备和技术的渠道被严重限制,高端芯片的发展面临巨大障碍。

这场“芯片战争”不仅扰乱了全球供应链的稳定,也迫使各国重新思考产业安全问题,纷纷投入巨资以实现更高程度的自主可控。

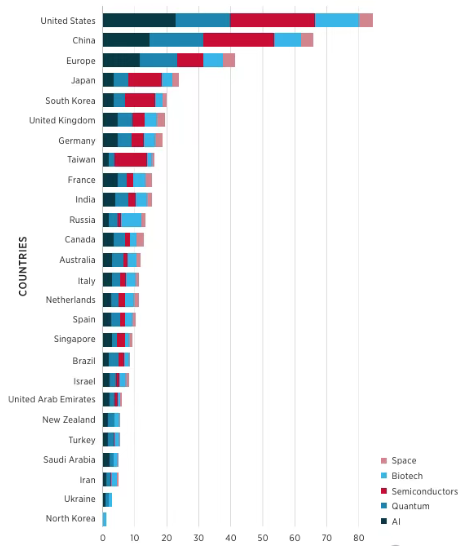

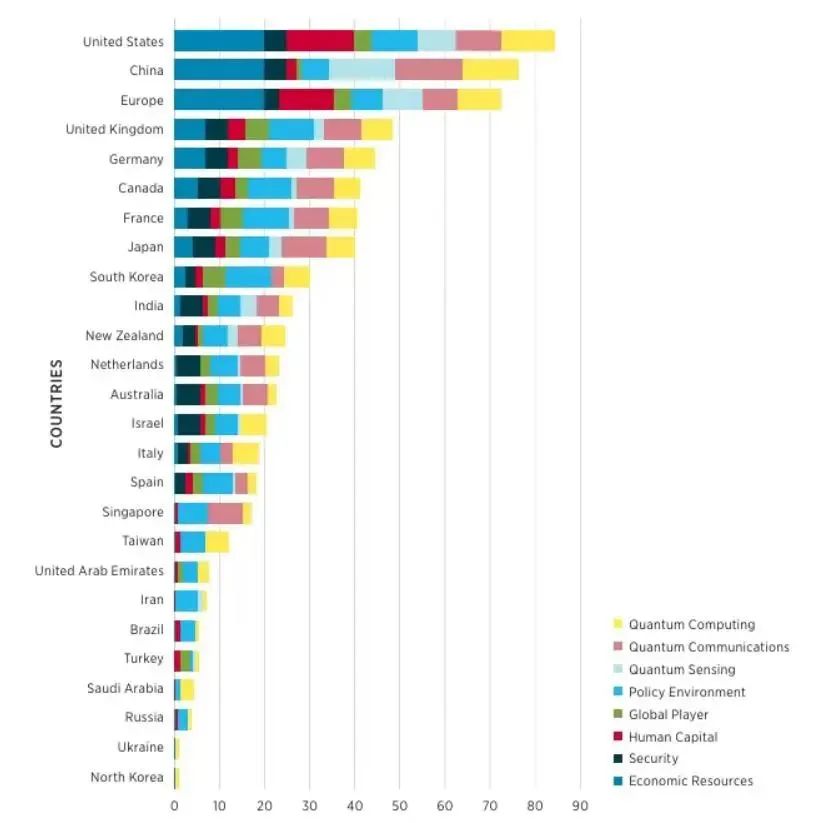

- 未来技术赛道:量子与太空的角逐

在量子技术领域,美国、中国和欧洲是主要竞争者。中国在量子传感和量子通信领域表现突出;而美国则在量子计算的研究方面暂时领先。

图源:2025全球关键和新兴技术指数报告

尽管当前全球在量子领域的投资规模远不及半导体领域,但其一旦成熟,将对密码学、材料科学、药物研发等领域产生革命性影响。这注定是一场需要长期战略耐心和持续巨大投入的“马拉松”。

在太空技术领域,美国保持领先主要得益于其高效的公私合营模式。以SpaceX为代表的商业航天企业,通过颠覆式创新极大地降低了进入太空的成本,开启了太空探索的商业化新纪元。

图源:2025全球关键和新兴技术指数报告

随着太空旅游、卫星互联网、太空资源开采等新兴产业的兴起,太空将成为下一个万亿美元级的经济蓝海,吸引着越来越多的国家和企业加入这场竞赛。

04 技术竞争的本质:开放还是封闭?

报告最后提出了一个深刻命题:技术进步的本质是开放与合作,但地缘政治的现实却正在给全球合作蒙上阴影。

没有任何一个国家能够实现完全的技术自给自足。全球产业链中的瓶颈,如关键原材料的供应、核心专利的壁垒,都需要通过国际协作来共同解决。

为了应对供应链中断等外部风险,各国纷纷采取“近岸外包”或“友岸外包”的策略,并加强出口管制。这些措施在提升供应链韧性的同时,也无可避免地带来了效率降低和成本上升的代价。

技术的“垄断”格局,正在催生全球技术生态系统分裂的风险,从5G标准到数据隐私法规,不同技术体系的对立与摩擦日益显现,迫使中小国家在全球技术浪潮中做出艰难的战略抉择。

05 结语:技术竞赛的未来属于谁?

未来技术竞争的本质,是开放创新与封闭自守的较量,也是国家战略定力与民间创新活力的融合比拼。

当中国生物实验室的灯光在凌晨三点依然亮着,当SpaceX的火箭又一次回收成功,当量子计算机突破一个又一个量子比特的极限——人类技术的进步,终将超越国界的藩篱,照亮共同的未来。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号(ID:taimeiti),或者下载钛媒体App