来源:雪球App,作者: 小猎豹同学,(https://xueqiu.com/1323176120/297140549)

今天看到一篇mlcc的报告,这里面梳理了很多东西,包括国内国外产能,业绩,技术等情况,分享给大家。

一、MLCC行业背景概述

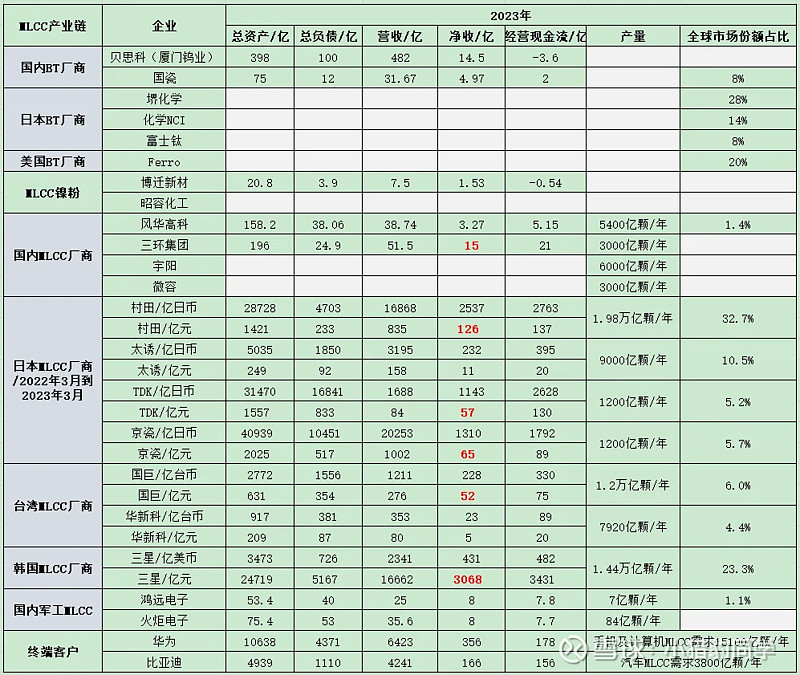

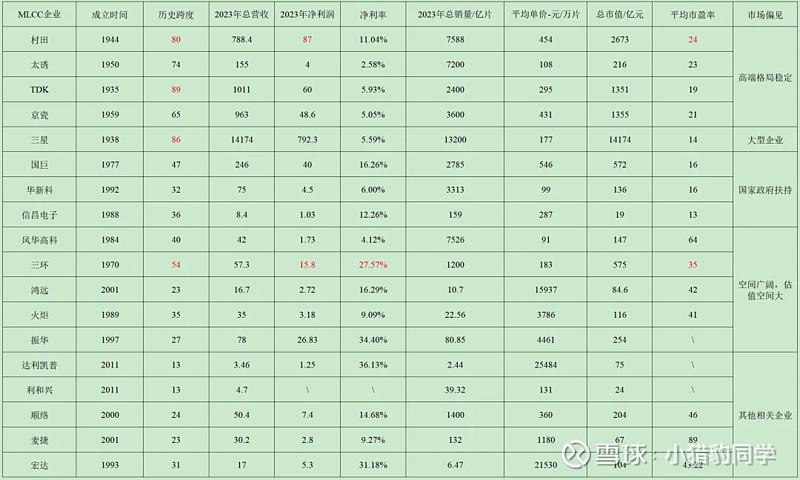

先看下上面的表格,排名第一的村田,排名第二的是京瓷,排名第三的TDK,之后是太诱,这四家日本企业合起来的全球市场份额达到54%,其中村田一家就占到了33%,看下国内最大龙头风华高科的市场份额仅为1.4%,你就知道村田的这个份额有多么厉害了。

第二梯队的韩国三星,这也是一家巨无霸企业,但是与村田不一样的是,三星大部分业务在终端,MLCC业务仅为其一部分,但是市场份额却达到了23.3%,总资产24719亿,资产负债率为21%,净利润为3068亿,净利率为18.4%。

第三梯队的台湾国巨,总资产631亿,资产负债率为56%,净利润为52亿,净利率为18.8%,华新科总资产209亿,资产负债率为42%,净利润5亿,净利率为6.3%。排名一二的台企业市场份额达到了10.4%。

第四梯队的大陆企业则都在扩充产能之中,风华,三环,宇阳,微容等主要出货民品MLCC的企业,未上市的宇阳(2023年被天利控股集团收购),微容等两家小企业由于主营MLCC企业,扩充产能之后,也达到了三环的水平,国内这四家企业加起来的年产能达到了1.74万亿颗,这些扩充后的产能总和,下游的市场是否可以消化这些新增的产能?这也是投资者普遍最关心的问题。

以上MLCC材料端及产品端的情况就是如此了

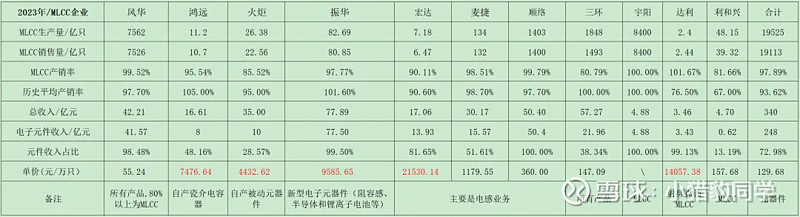

二、国内MLCC企业产销及价格波动

国外MLCC企业主要是日企:村田、太诱、TDK、京瓷;韩企:三星;台企:国巨、华新科等;并且这些企业都分布在第一和第二梯队,产品可靠性以及覆盖面都比国内企业强。国内MLCC企业主要是风华高科,微容,宇阳,三环等,在这条MLCC流延体系建设下还有主要以电感等元器件产品为主的顺络和麦捷等,军工MLCC企业主要是鸿远、火炬,宏达等。下表为国外五巨头关于MLCC产品收入情况。根据我们上文所述,2022~2023年(日本年度报告时间是从4月初到下一年3月底),其中太诱最专一,村田产能最大,三星的MLCC业务仅占其很小的一部分。

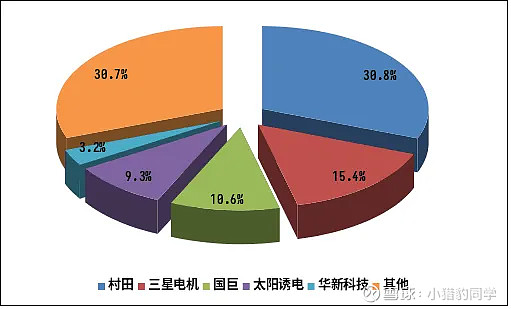

看下图,2022年全球主要厂商的MLCC市场份额,村田占据30.8%,三星15.4%,国巨10.6%,太诱9.3%,华新科3.2%,其他占据30.7%,由众多小厂商瓜分,其中,国内风华高科等企业合计不到10%,风华高科占比仅~3%。国产替代空间是足够大的,但是高端破局难度却不易,上文已谈过,日本放弃部分的低端MLCC市场,国内民用被动元器件企业重点聚焦这些龙头放弃的常规品市场,导致高端产品的研发资源被分割。

既然多出了这些市场,我们主要关注下中国及全球市场情况,见下表,2018~2029,中国市场复合增速为4.5%,全球市场复合增速为4.2%,中国市场规模略微超过平均全球增速。近年来,在下游产业持续发展以及国家政策的推动下,中国MLCC市场规模整体呈增长态势。其中,行业受多项因素的推动:①5G提高手机MLCC单机使用量;②5G基站数量增加,基站结构变化推动MLCC需求增加;③Al蓬勃发展激发新需求。此外,新能源汽车渗透率提高、汽车智能化程度提升、军队信息化建设持续推进等,均有望大幅推动国内MLCC行业发展。预计2023年,中国MLCC市场规模为521亿元;预计2029年,中国MLCC市场规模为722亿元。依照这样的规模扩展,2018年中国的市场规模占全球比例为45.13%,2029年将提升到46.55%。

综上,以2023年521亿为中国市场份额,其中风华高科等国内企业合计不到全球市场份额的10%,即1217*0.1=121.7亿,占中国市场的23%,还有77%的空间被国外企业垄断。其中,风华高科2023年MLCC业务营收为41.6亿,占中国市场规模的8%,全球市场规模的3.4%。

2.1 风华高科

我们简单分析下国内MLCC产能-价格的分布情况:第一家企业,国内MLCC龙头风华高科,成立于1984年,到今年正好40周年,1996年上市,我们根据年报记载,将风华高科分为两部分进行分析,2001~2016年,风华年报将片式阻容感等元器件销量统一打包记载,2017~2023年,风华年报将片式多层电容器的销量单独列出记载,如下表所示。先看后6年风华高科的片式电容的产销及价格变化情况。

2017~2023年,近6年营收复合增速为18.7%,MLCC产能为3077亿只,2023年增加到7562亿只,近6年复合增速为15.6%,销量基本上与产量同步增长,说明公司基本上是以产定销的企业,可以动态监测联动产销情况。MLCC价格从48.33元/万只增加到55.24元/万只,近6年复合增速为2.3%,价格其实是周期变动了,可将类似的MLCC企业定义为产能动态增长,价格周期变动的周期性企业,见下图。基本上是每隔2~3年为一个周期。近6年的市值波动基本上与价格波动完全吻合。

2001~2016年,风华基本上是以片式阻容感进行统一打包销量核算,销售量从271亿只增加到2382亿只,近15年复合增速为15.6%,竟然与2017~2023年的复合增速惊人的一致,说明这个行业的产能扩充是非常稳定的,进一步给予了我们后续产销量推算的准确性。

注:2003年和2008年的销量年报未记载,根据前后年报的销量及增速进行推算。

2001年~2010年,单价从245元/万只降低为86元/万只,最低点后1年时间反弹到159元/万只,周期性明显拉长,根据年报及招股说明书部分内容推测,2001年应该是元器件单价的高点,相当于风华高科从1996年~2010年为一个完整的周期,花了14年,基本上是在价格爬升那1年时间,市值拉到顶峰,(2008年的金融危机除外),对于风华这种周期性企业投资规则基本上是依据价格轨迹来运行的。产能虽然在持续增长,反而起的作用不大。

2.2 鸿远电子

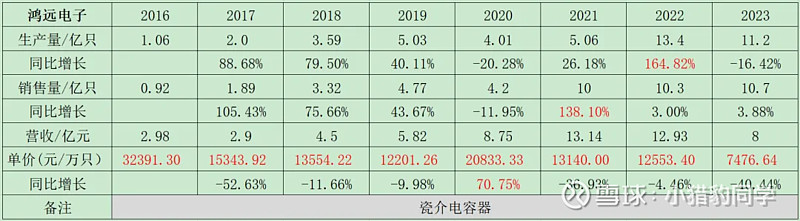

第二家企业,北京鸿远电子成立于2001年12月,于2019年上市,是一家军工MLCC企业,以自产以及销售代理的模式经营。产量很低,但是价格很高,主要是通过使用贵金属电极来进行产品制造,高成本高价格的模式。2016~2023年,产能从1.06亿只增长到11.2亿只,近7年产能复合增速为40%(说明国内对高可靠MLCC的需求量很紧迫),销量基本上同步。MLCC单价从32391元/万只降低到7477亿只/元,由于与民企(贱金属价格低)MLCC企业的差异,军工MLCC企业的产品价格在周期中往下滑落。

鸿远电子2020年价格大幅上涨70.75%,2021年销量大幅上涨138%,两者合理促成了公司市值仅花2年时间涨了4.5倍,民品MLCC企业基本上不会出现销量如此大幅的增长,所以民企仅能由价格提升来推动业绩增长,从而推动市值提升。2022年,公司继续加大产能建设,达到13.4亿只的水平,同比增长165%,并且目前的产能也远远低于火炬电子,鸿远电子未来的发展空间比火炬电子更大。

2.3 火炬电子

第三家企业,福建火炬电子成立于1989年,于2015年上市,同样是一家军工MLCC企业。2014~2023年,产量由3.61亿只增加到26.38亿只,近9年年复合增速为24.7%,体量是鸿远电子的2.4倍,营收却相差不大,主要是因为鸿远电子的MLCC产品远高于火炬电子(原因待后续再追溯)。

此外,自2015年价格达到高峰,从2016年开始,持续5年时间价格攀升,市值在2020~201年达到最高点,与鸿远电子神同步,花了将近2年时间市值也攀升了4.4倍,不同的是,火炬电子依赖的是价格的持续攀升,直到2021年才正式结束。

2.4 振华科技

第四家企业,振华科技于1997年成立并同年上市,根据年报可查询的产销内容,可分为两个阶段:2011~2017年,高新电子主要包括阻容感、半导体及集成电路等,2017~2022年,高新电子部分新加入锂离子电池等,其实变化内容并不算大,价格及产量基本上可一起核算。2011~2022年,近11年营收复合增速为18.8%,产量复合增速为20.4%,单价复合增速为-0.01%,针对MLCC类似的周期性企业只能重点关注价格周期变动情况。

振华科技2018年价格相对其他民品和军工MLCC企业来说,价格提升幅度偏小,因此市值没有什么反应,可以看到当年的产量为12.6亿只,销量为11.84亿只,产销都下滑,虽然价格涨幅39%,也就意味着振华并没有吃到2018年的红利,可能是其高新电子元器件中的MLCC相关产品的产能并不是太多所致。而到了2019年,产能突然降低到65亿只,同比减少49%,根据2019年报P15记载,电子元器件产销存数量变化主要是业务结构调整转型所致,报告期内主动压缩数量大、附加值低的民用业务,更加突出聚焦高新业务,意味着公司可能倾斜MLCC相关产能的建设工作去了。随后逐渐的聚焦,产能和单价也随之持续提升,花了将近3年时间,市值翻了将近10倍,这是典型的量价齐升的威力。

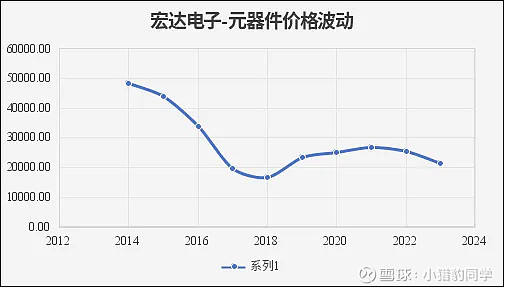

2.5 宏达电子

第五家企业,湖南株洲宏达电子成立于1993年,于2017年创业板挂牌上市。宏达电子以元器件进行分类,主要包括阻容感以及其他产品,电容并不是主体,反而军工电感等为主体,我们就简略讲下。2014~2023年,近9年营收复合增速为17.4%,产量复合增速为28.3%,产能推动业绩增速,并且和其他企业一样,价格起负作用。

比鸿远及火炬差一点儿,依赖于2018~2021年持续3年的价格提升,外加产能的建设,宏达电子仅靠1年时间(2020~2021)市值翻了4倍。站在后视镜的视角,宏达电子的投资价值比较逊色。

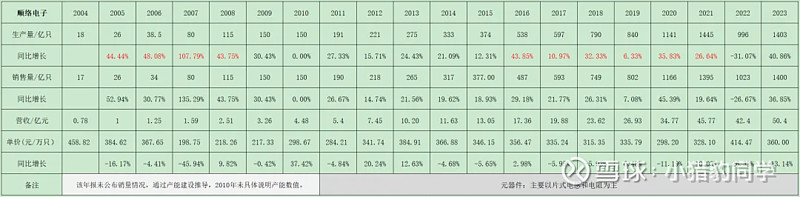

2.6 顺络电子

第六家企业,既然上面已谈到了电感为主体的军工企业,接着谈民品电感-顺络电子,这家企业基本上不做MLCC。顺络成立于2000年,2007年上市,一直以来都是以片式电感和电阻为主,2004~2023年,产能从18亿只增加到1403亿只,近19年复合增速为26%,营收从0.78亿增加到50.4亿,近19年复合增速为24%,基本上由产能推动业绩增长。考虑前期基数比较低,为了与风华对比,我们核计2017~2023年,近6年产能复合增速为15.3%,与风华不同的是,顺络后期的产能建设在降缓,但基本上与风华同步了。

按照2004~2010年和2011~2023年,我们观察下顺络产品的价格波动情况。2008~2011年,顺络一直在进行片式电感和压敏的产能建设,直到2010年全部投产,价格也是到2013年才达到最高值,这个过程依赖产能及价格的推动,市值经过3年市值翻数倍。2013~2020年,公司的价格持续7年缓慢波动下滑,但是产能却在持续提升,市值在2015年仅半年时间见顶之后迅速回落,继续与价格一样保持上下波动状态。2020~2022年,价格重新回到最高点,这个时候公司在持续推动高端产品以及新品的建设,市值在2021年再次回到高点,只是2022年整个下游市场需求遇到冰点,导致顺络的产销量持续下滑。顺络的价格波动与MLCC类企业相差很大,其实出去电容外的其他品类的周期性并不是很明显,顺络可排除周期性企业之外。按照《2023年报:顺络电子》的分析,2026年顺络产能可达1930亿只,相当于2023~2026年,近3年产能复合增速为11.2%,低于近6年的15.3%,比较保守。价格核算如果更加保守(其实后期顺络一直在推新品,价格更高),以近10年的最低价2020年的298.2元/万只计算,销量与产能保持一致,那么2026年顺络的营收可达57.55亿,与前期的65亿差异主要体现在价格的定位上,那么最高价2022年的414.5元/万只,那么营收可达80亿,取个平均值69亿,怎么算都是顺络不性感。

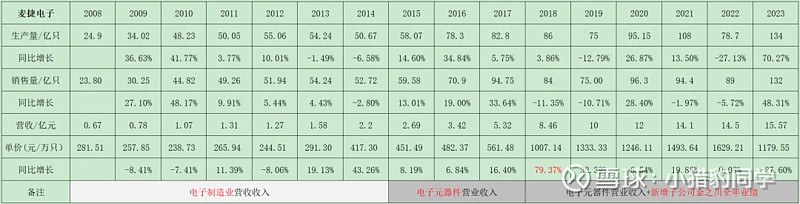

2.7 麦捷电子

第七家企业,深圳麦捷电子成立于2001年,于2012年上市,和顺络一样,是一家以电感为主体的被动电子元器件企业(无任何MLCC业务)。根据公司价格变化,可以分为两个阶段,2008~2017年,主要是电子元器件(电感)为主体;2018~2023年,新收购子公司业务内容并进,导致价格提升1倍,产品结构体系重新建设。产能继续按照常规推导,2008~2023年,产量从24.9亿只提升到134亿只,近15年复合增速为11.9%,营收从0.67亿提升到15.57亿,近15年复合增速为23.3%,和所有其他电子元器件不同的是,麦捷电子业绩推动不仅仅依靠产能,还有元器件产品价格,近15年单价复合增速为10%。

根据公司产品结构体系的变更,我们分两段对比下麦捷与顺络的差异。顺络的电子元器件产能基本上是麦捷的10倍,但是价格却是麦捷的1/3,说明麦捷走了与顺络不一样的路线。2008~2013年,麦捷启动阶段产品价格与顺络相差无几,后期价格不断提升,到2017年增至最高点。后期并入其他子公司的产品之后,价格更是提高1倍,之后呈现周期性波动,与风华呈现一致性,基本上是2~4年出现一个价格周期。市值也是跟随价格波动进行,2016~2017年市值峰值,之后基本上呈现2016~2017年的箱体振动。

2.8 三环集团

压轴企业来了,潮州三环成立于1970年,所有企业中最老的一家,也是实力最强的一家,一直都是不缺钱的状态,目前在深圳,德阳,南充,苏州等城市都建有厂房及研究院,潮州为总部,于2014年上市。产品众多,强在其他企业可能仅专项于一处,三环集材料、设备、工艺及可靠性于一体,集成能力特别强,可利用材料、设备及工艺的优势快速开发出市场需求的产品。

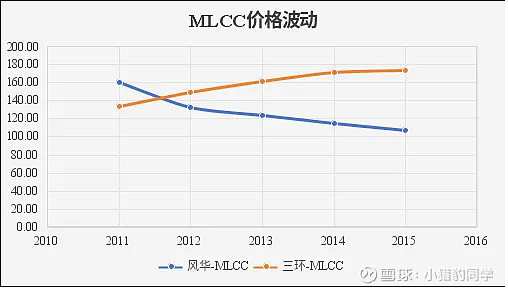

为了拨出MLCC的产能情况,2011~2015年主要是MLCC的产销及单价。2015~2022年主要是三环所有产品的产销及单价。其中MLCC的产能经过5年时间还降低了,说明这个时候整个市场并没有拓展的空间,基本上都被日韩台等企业龙头垄断。回头看下三环MLCC价格对应下的风华的价格变动情况,刚开始投产建设MLCC的价格低是因为市场地位并未建立起来,可是一旦建立起来,市场又无需拓展的情况下,三环的MLCC价格立马反超风华,可见三环的研发能力之强。

紧接着到了2015~2022年,三环统计所有产品的产能情况,产量从560亿只提升到1848亿只,近7年复合增速为17.2%,营收从24.9亿提升到51.5亿,近7年复合增速为11%,营收增速低于产能,说明产能扩产过程中,产品价格下滑了,从403元/万只下滑到345元/亿只,再观察下近7年归母净利润的情况,从6.5亿增加到15.6亿,年复合增速为13.3%,高于营收增速,这是三环的优势所在,说明利用其内部的资源优势可持续推出高毛利的产品。

接着看价格,这又是三环与众不同的地方,三环并没有跟强相关MLCC的企业一样呈现出明显的价格周期,这种情况说明三环利用其他产品的价格优势缓冲了MLCC价格波动幅度,并且2018年对于三环来说,也并未出现市值的突然暴涨以及业绩的突然提升现象,反而是2021年,由于产能增加97%,销量增加64%,从而导致三环营收增加55%,最终推动了市值的增长,这也是当时持有三环而市值出现翻倍的逻辑,之后产能过剩而导致库存积压,加上产品价格大幅下滑,业绩又出现谷底,市值又重新跌回去。

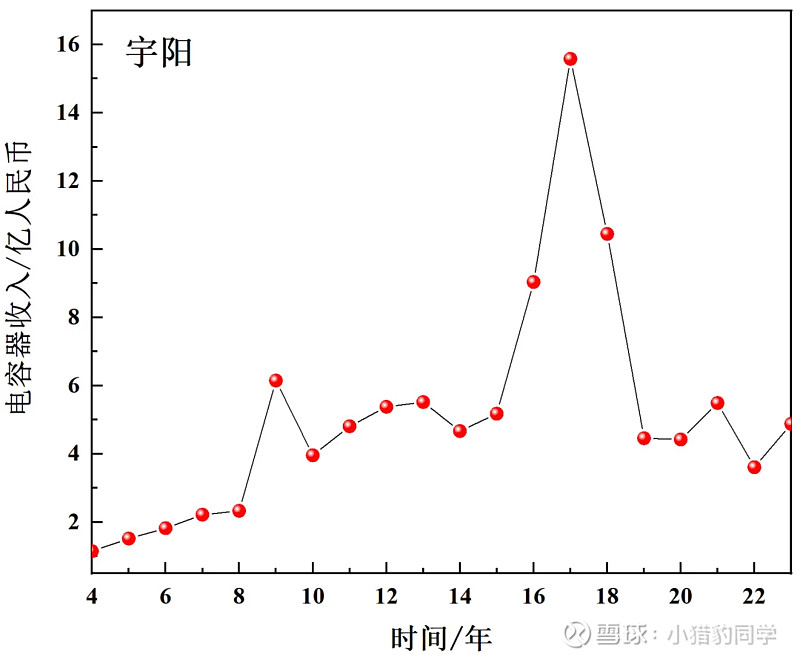

2.9 宇阳科技

第9家是宇阳科技,2001年成立,几乎与顺络同一时间,2007年于港股上市,但是规模与顺络完全不是一个级别。2004年,宇阳MLCC业务收入1.15亿,2023年达到4.88亿,19年复合增速为7.9%,其中2017年收入达到历史巅峰15.58亿,比其他MLCC企业提前一年达到历史高峰,要么是宇阳那段时间恰好踩在了产能扩充的点上,要么就是日本退出的中低端市场那部分产品正好与宇阳生产的MLCC型号匹配,具体情况请详细阅读2016~2019这段时间的年报。

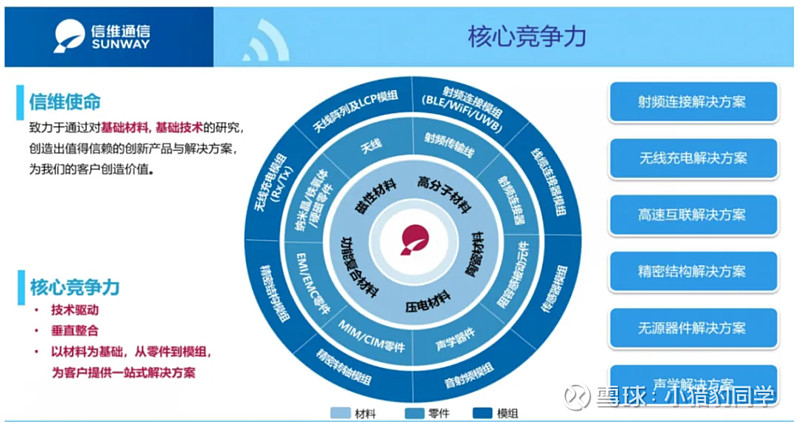

2.10 信维通信

第10家企业是信维通信,2004年成立,2010年底上市,目前已经形成材料-零件-模组为一体的平台型企业。而关于高端MLCC业务部分,由于前期已经有陶瓷材料以及电阻等元器件的生产经验,利用现有的材料平台和设备平台,加上市场车规品需求的大势,信维通信顺理成章会进行高端MLCC产品的研发。2023年财报关于高端MLCC的一段阐述可表明该企业的方向:公司开发出来的高端 MLCC 产品,其电气性能、可靠性等指标已经达到了日韩同行的同类型 MLCC 产品的技术水平;公司电阻产品系列齐全,车规电阻已取得了突破。今年开始,信维在湖南益阳投资200亿,计划年产1.44万亿只MLCC。

此外,其实信维这家企业的架构与三环非常像,材料-设备-产品一体化平台,2023年信维通信营收为75.5亿,净收为5.2亿(净利率为6.9%),现金流为18.2亿,市值为173亿;而对应三环2023年营收为57.3亿,净收为12.2亿(净利率为21.3%),现金流为17.2亿,市值为539亿,三环营收低,但是净收和市值是信维的2个数量级。一眼辨胖瘦,三环做的都是高附加值的产品,并且三环年报至2015年之后不再详细说明MLCC的产销量情况,保密性是其他所有MLCC企业无法比拟的,意味着它更像是针对高端MLCC企业的狙击手。

2.11 昀冢科技

第11家企业是昀冢科技,成立于2013年底,在2021年4月上市,是苏州的一家从事光学领域精密零部件相关的企业,于2021年投资11.24亿在池州建厂,预计年产720亿只MLCC,今年底已可实现量产,2024年年报中估计有所展现MLCC业务相关数据。

2023年报P15,公司 MLCC 产品于 2023 年第四季度正式量产,并从组织建设、产品设计、制程开发、品质检测和性能认证等多个方面进行深耕细作。2024 年,将继续加大材料研发和产品开发力度,向小尺寸、高容值方向投入研发精力,力争尽早达到国内 MLCC 行业技术领先行列。其次,因应新能源汽车行业的蓬勃发展,建立 IATF 16949 汽车质量管理标准体系,并按照汽车电子协会 AEC-Q200 的标准开发量产车规 MLCC 产品。MLCC 产品业务是公司中长期战略发展的重点领域,公司将着眼未来,对标国际标准,打造高端产品类型,深入研究高精端产品工艺和技术,不断提升产品的性能和质量,赢得客户和更广阔的的市场份额。

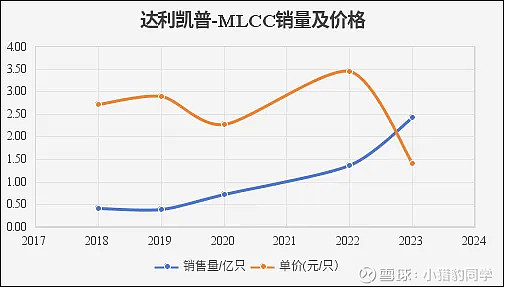

2.12 达利凯普

第12家企业是达利凯普,成立于2011年,2023年底上市,主攻射频微波瓷介电容器,其他产品较少。2018~2023年,公司近5年收入复合增速为24.6%,完全是由销量推动,而价格存在明显的波动性,2023年价格降至谷底。

2.13 利和兴

第13家企业是利和兴,成立于2006年,2021年上市,这是一家以自动化及智能化设备起家的公司,在2021年底公司自筹2.5亿收购江门的一家电子小企业而踏入MLCC行业,经过两年时间,公司产能从年产16亿只增加到48亿只,价格同步提升,但是极有可能面临产能过剩的威胁,这部分业务占比仅13%,毛利率为-38%,估计还没赚到钱。

2.14 小结

前13家相关的MLCC企业已经聊完,我们来总结下这些企业的产销量以及价格情况。在梳理的过程中,很明显,哪一家优先布局高端MLCC,以及产能上没有瓶颈,那么这家企业就极有可能在MLCC这条国产替代的赛道上占据优势,其中信维通信本来不做MLCC的,一投入就是200亿,年产量达到1.44万亿只,说明材料-设备-产品一体化的企业的优势了,从而可正面看出三环的强势了。

我们从三个环节进行总结-产销率,电子元件收入(尤其是MLCC部分),价格。

产销率:从这13家企业中,产销率最好的是风华,顺络和达利;再看历史数据,平均产销率排名前列的主要为鸿远,振华和三环,其中前两家为军工MLCC企业,在下游需求量极大的情况下产销率出现极其离谱的情况。

2011~2023年,风华高科的平均产销率为97.7%,几乎年年都保持稳定状态,说明风华的客户端比较稳定,订单-投产秩序井然;2016~2023年,鸿远的产销率波动极大,2021年产销率竟然达到了198%(主攻可靠性MLCC),平均为105%;2014~2023年,火炬电子与鸿远保持一致,军工MLCC呈现相似的规律,由于火炬电子产品涉及面广,产销率波动幅度小一点儿,2022年产销率也达到了133%,平均为95%;2011~2023年,振华科技的平均产销率为101.6%;2014~2023年,宏达电子平均产销率为90.6%;2008~2023年,麦捷电子平均产销率为98.7%;2004~2023年,顺络电子平均产销率为97.7%;2011~2022年,三环平均产销率为99.9%,其中三环MLCC部分的产销率在2014年达到了145%的水平,其余年份未公布,但可想而知其订单量应该都是满产满销状态;其余如达利凯普以及利和兴等这些小MLCC厂商,产销率严重不足,容易被大厂商碾压。在订单-销量的能力上,军工企业排名第一,尤其是高可靠性的鸿远,民品MLCC后起之秀的三环。

电子元件收入:MLCC等电子元件收入这块排名前三的主要有风华、三环和振华,总收入仍然是这三家头部企业,其中风华覆盖的MLCC产品最广,三环涉及的高端MLCC产品最多,振华为军工企业,背景最雄厚。要说能够加速推动高端MLCC破局的只能由这些头部企业引领,其中盈利能力最强的当属三环了,年营收与风华相差不大,年净利润是风华的10倍以上。

电子元件单价:单价属军工企业最高,此处涉及的几家军工企业分别是鸿远、火炬、振华和达利,其中宏达和达利最高,宏达是电感业务,达利主要做射频微波MLCC;而常规MLCC中单价排名分别是振华、鸿远和火炬。民品MLCC单价排名分别为利和兴、三环和风华,说明MLCC产品出货量越大,在价格上估计有优惠,其次可能覆盖的MLCC品类多,低端MLCC产品会拖累整体的价格。故,后面投产MLCC的企业可能主要集中在高端MLCC的生产上,在价格上优势比较明显,但前提是要获得客户订单,能否接住是他们面临的主要问题。

综上,国内MLCC企业投产量一定会过剩,其中能够保持韧性的是突破材料-工艺-设备瓶颈的MLCC企业,即三环优势最大,以可靠性突围的鸿远电子,以及与三环有同样研发架构的信维通信(未投产,确定性低),另外一些小厂,如从设备端切入MLCC产品的利和兴,可能在产品改善上以及设备利用率上具有一定的优势。

三、国外MLCC企业产销及价格波动

紧着着上文的国内MLCC产销及价格波动情况,我们此篇聚焦在日韩台企业相关的MLCC业务部分进行分析。在分析之前,还是要重点强调一下背景:日企作为第一梯队,韩台企作为第二梯队,全球市场占据了90%以上的MLCC市场份额,其余由国内企业瓜分,其中国内龙头风华仅占据3%,在日本退出低端市场,下游需求不断升级的背景下,国内MLCC企业纷纷扩产填充市场空白,而日本主要针对高端MLCC市场进行研发和扩产。

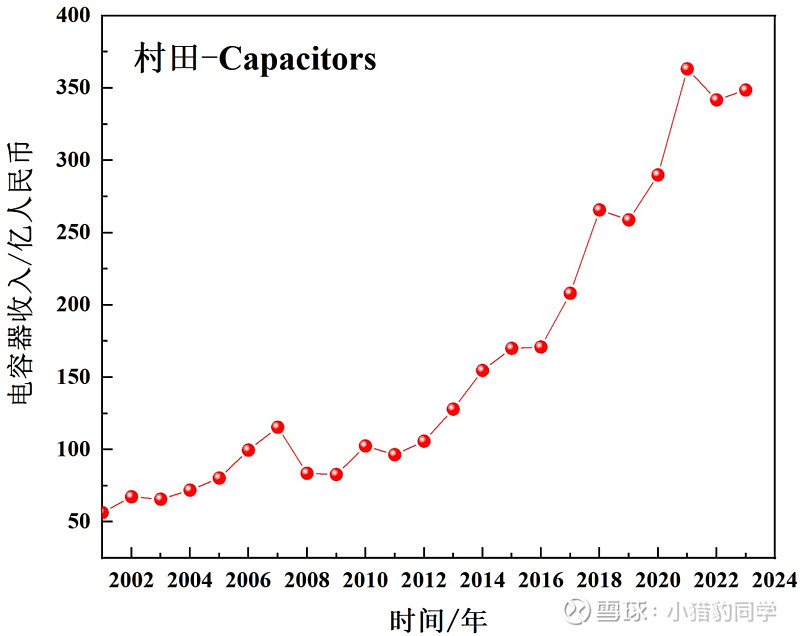

3.1 日本村田

全球MLCC龙头老大哥,村田,成立于1944年,至今已有80年时间,1969年上市,但是据公开信息,目前仅能看到2001~2024年的上市情况。村田2011年市值为999.8亿人民币,到2024年6月3号,村田市值增长到2673亿人民币,近13年复合增速为7.86%,近13年平均市盈率为25.77倍;对比2014~2024年的三环集团,市值从205.5亿增长到563.8亿,近10年复合增速为10.6%,近十年平均市盈率为35.07倍,按这个增速看,三环的估值略微高了点,30倍算是合理估值。

根据目前村田可公开的数据,2001~2023年,村田总营收从155亿人民币增长到745亿人民币,近22年复合增速为7.4%,基本上与市值保持同步增速,其中电容产品营收从56亿人民币增加到349亿,近22年复合增速为8.7%,稍微高于村田其他业务的增速,其中电容业务营收占比从36.1%提升到46.8%。2023年,三环的MLCC业务营收为22亿(村田MLCC体量几乎是三环的16倍),占比为38%。

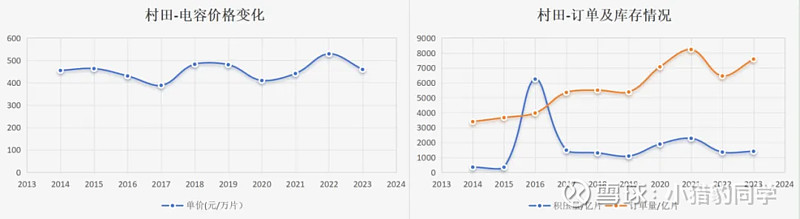

那么,村田-MLCC创收情况基本上与国内MLCC行业保持一致性,靠销量创收,价格呈现周期性,只是村田的周期性比较弱,与三环很像。2001~2023年,订单量从1420亿片增加到7588亿片,近22年复合增速为7.92%,价格基本上没什么变化,均价为454人民币/万片(基本上也是四年一个周期),单价远高于国内民品MLCC产品,三环均价在150人民币/万片以下,风华均价在100人民币/万片以下。

3.2 日本太诱

紧随其后的第二家日本企业-太诱,成立于1950年,也是将近存在70年以上了。2014~2023年,太诱市值从107亿增加到216亿,近9年复合增速为8.12%,其中总营收从117.7亿增加到155.1亿,近9年复合增速为3.11%;MLCC业务营收从52.9亿增加到95.2亿,近9年复合增速为6.75%,MLCC业务营收占比从45%提升到到61.4%。

有意思的是,2018年和2021年,太诱的净利润达到两个小高峰,分别为14.3亿和29.1亿,意味着这两个时间段,太诱对应的MLCC产品进行了大幅度的涨价,可见MLCC并非所有都符合周期性,主要看下游需求的MLCC型号是否与你主打的MLCC产品相对应。假设太诱近几年都满产蛮销,我们根据太诱目前7200亿片/年,那么2024年MLCC单价为132人民币/万片,也高于国内民品MLCC均价。

3.3 日本TDK

第三家日本企业TDK,成立于1935年,至今将近有90年的历史,1959年上市。2012~2023年,TDK市值从285亿增长到1351亿,近11年复合增速为15.2%;2009~2023年,总营收从609亿增长到1011亿,近14年复合增速为3.69%;其中MLCC营收从61.57亿增长到113.4亿,近14年复合增速为4.46%,MLCC业务略微高于其他业务,与村田,太诱保持一致性,为了找出市值增长如此快的原因,我们再看下TDK净利润的增速情况:2013~2023年,净利润从11亿增加到60.6亿,近10年复合增速为18.6%,TDK选择了与太诱和村田稍微不同的路径,只做高端产品,只赚高质量的净利润,因此其市值保持了很高的复合增速,这也是个人对三环的期待;同时我们还可以看到,TDK的MLCC业务占比基本上维持在10%左右,其中近两年TDK的MLCC业务新高,估计与其车规品MLCC相关(近新投入200亿日元,合计9.3亿进行车规品MLCC扩产),2018年和2021年都为MLCC的周期高点,假设MLCC满产满销状态,TDK的价格达到了472人民币/万只,高于村田。

3.4 日本京瓷

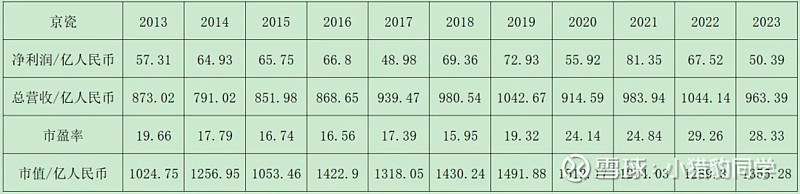

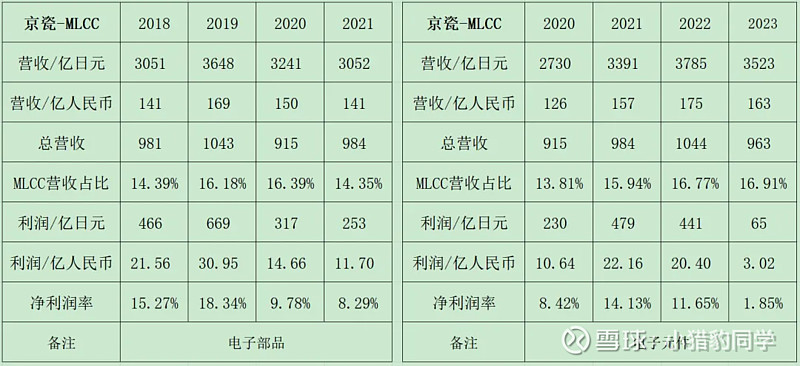

第四家日本企业-京瓷,成立于1959年,已有65年历史,1980年上市。京瓷并没有单独披露MLCC业务,仅仅放在了电子等相关部件之中,故我们先简单看看京瓷近10年业绩:2013~2023年,总市值从1025亿增加到1355亿,近10年复合增速为2.8%,几乎无增长;总营收从873亿增加到963亿,近10年复合增速为1%,几乎无增长;净利润基本上到顶了,常年维持一个平均水平波动,均值为63.75亿,故我们可以说,陶瓷终端产品企业最终的标准模型是类似京瓷这样的:京瓷将维持63.75亿净利润,市值1312亿的中枢,市盈率为20倍上下浮动的一家终端上游的隐形冠军企业形象,这也是三环以后的路。

针对京瓷的电子部品业务部分(主要包括石英元件及MLCC),不同的时间段划分有些诧异,但整体都包括MLCC部分,当前京瓷产能大概是3000~3600亿只/年,根据最新的2022年数据,假设满产,京瓷MLCC价格大概486人民币/万只,基本上与TDK保持相同的态势,只做高端产品。

注:京瓷利润主要是营业利润。

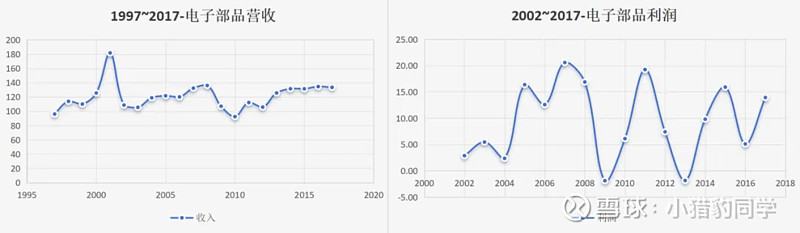

继续看京瓷的历史,1997~2017年,京瓷电子部品营收从96亿增加到133亿,年复合增速为1.64%;前期利润打包核计,估计是数值偏小,我们从2002~2017年开始,利润从2.87亿增加到13.92亿,年复合增速为11.1%,保持高质量增加,其中,2005年京瓷基本上已经开始停滞增长了,呈现MLCC的周期性发展,大概也是四年一个周期。

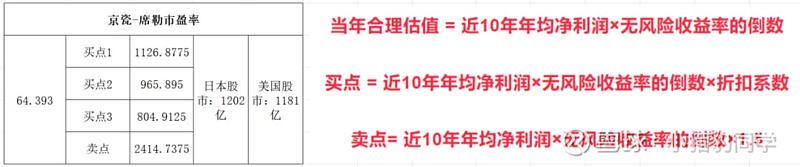

插播一个小插曲,京瓷其实更适合用席勒市盈率来计算企业的估值,2014~2023年,近十年京瓷平均利润为64.39亿,买点1,2,3分别为平均净利润*25*0.7,平均净利润*25*0.6和平均净利润*25*0.5,其中在日本东京上市的京瓷市值为1202亿人民币,在美国纽约上市的京瓷市值为1181亿人民币,基本上合理估值范围内。

3.5 韩国三星

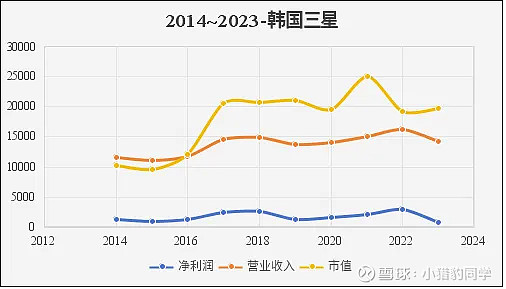

全球第5家MLCC企业-韩国三星,成立于1938年,至今已有86年的历史,这是一家以半导体起家的公司,MLCC仅仅是其中极其小的一部分业务。我们先简单看下2014~2023年的发展,营业收入从11574亿增加到14174亿,近9年复合增速为2.3%;净利润从1313亿增加到848亿,净利润有所降低,可见这么大体量的三星已经在韩国这个弹丸之地达到极限了;市值从10206亿增加到19691亿,近9年复合增速为7.6%,韩国这么小的地方诞生了将近2万亿市值的公司,对于国内2万亿的茅台和3.5万亿的腾讯,其实也不是很大,他们的国外市场份额其实还很小,当初可口可乐不是依赖海外市场而实现了树可以长到天上去的传说吗?

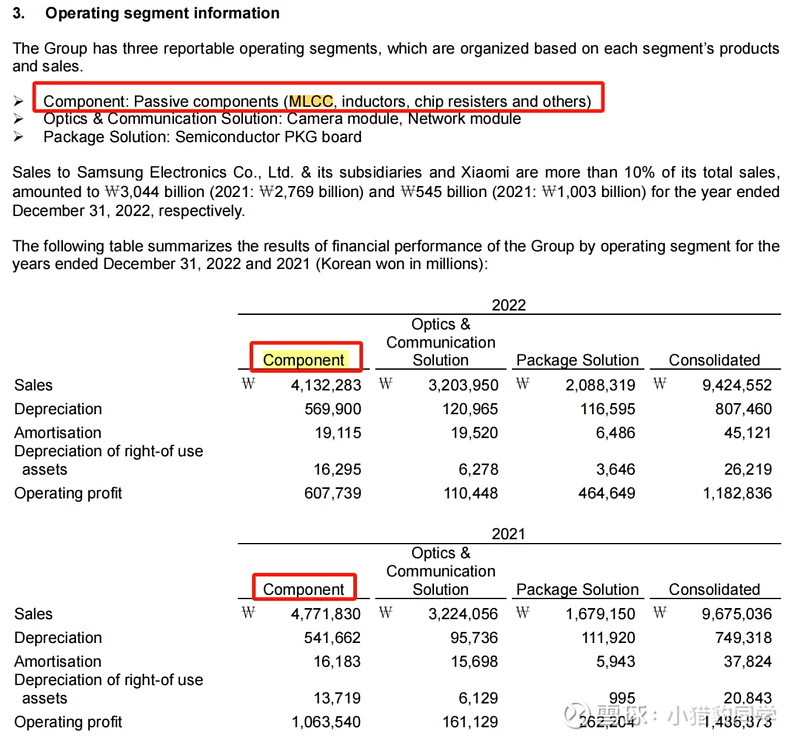

关于三星的MLCC部分,2022年财报P36,三星主要由元器件,光通讯及半导体等方案设计组成,其中元器件主要包括MLCC、电感及片式电阻等,2021年和2022年营收分别为251亿和217亿(MLCC业务占总营收大概在1.3%~1.7%,极少的一部分了),营业利润分别为56亿和32亿,假设三星满产满销,MLCC年产能为1.32万亿只,那么2021年和2022年的单价分别为190人民币/万只和164人民币/万只,稍微低于日企,但高于国内MLCC均值。

3.9 小结

随着下游需求暴增,高端MLCC供不应求,行业格局又将被重新打破,日本村田就是依赖着全球市场方才能够达到2673亿的市值,归母净利润冲击到87亿的水平,但是日本需要投入巨资在市场空间大的地方建设厂房,这无疑新增了额外的费用,而中国作为MLCC市场最大的区域,外加国内MLCC企业开始新一轮的研发攻关,在费用以及情报优势上稍微要好一些。当前村田等一些垄断高端格局的日企基本上已经到了瓶颈了,要不是中美贸易摩擦以及下游新一代高性能MLCC的需求暴增,估计这些企业将继续常年稳定地垄断着MLCC行业90%以上的净利润。

从历史发展的轨迹看,这些日企基本上都可跨越百年,也就意味着国内相关企业一样可以跨越百年,对于最有可能冲击一把手的唯独是三环集团了,净利率最高,等到三环的净利率降到10%以下,基本上也就到日企那种情况了,因此,这里是将三环看成成长企业,而非周期性企业对待,按照2023年报的估值,三环2026年底归母净利润有望达到32亿,市值有望超过960亿,但是说实话,仍然不够性感。

四、MLCC上游材料产业链

简要回顾一下上文关于MLCC行业背景概述:MLCC产品的上游,主要是钛酸钡粉体及金属粉以及附属相关的膜带和设备等厂商。其中,MLCC上游关键的钛酸钡粉体,国内能够叫得出名字的就是山东国瓷和贝思科这两家,前者主要水热法,并且钛酸钡粉体的业务仅是整个公司的部分业务,营收占比为16%,全球市场份额达到了8%,比MLCC国内企业要强很多;后者主要是固相法,还是一家相关性不大的上市企业(厦门钨业)收购的子公司,另外,用草酸盐制备的钛酸钡粉体国内几乎一片空白。而全球其他的市场份额基本上被日本占领,其中日本堺化学排名第一,全球占比28%,日本化学NCI排名第三,全球占比14%,日本富士钛排名第四,全球占比8%,以及其他的一些日本企业,这些做钛酸钡粉体的日本企业加起来市场份额基本上达到了61%,其次是美国的Ferro企业,排名第二,全球占比20%,这家企业也包括镍粉等其他金属材料的供应,而国内镍粉的供应商主要是入驻苏州的博迁新材,有供应给三星,虽然名不见经传,但通过这一环节说明其实力也不可小觑,而MLCC镍粉,日本同样有多家企业,实力最强的是日本昭容化工,独此一家全球市场份额就达到了40%,远超钛酸钡粉体和MLCC企业的垄断地位,其他如JFE矿业,住友金属矿山、东邦钛株式等,另外重点要提的一家做镍粉的企业是村田,村田几乎具备了材料(包括电极和钛酸钡粉体),设备,测试以及研究等集于一体的超强航空母舰的能力,再一次正面说明三环的研发架构体系与日本很相似。另外附带其他的无核心科技的膜带和载带方面,目前国内相关上市企业已经有4家,分别是洁美、东材、斯迪克和双星了,流延-封端的关键原型件设备方面几乎全部被日本企业垄断,国内基本上毫无毫无招架之力,但目前在载带、膜带等材料相关的附属产品上已经有所突破,以及后端设备方面也一样获得了突破式进展。

4.1 国瓷材料

MLCC上游的第一家粉体企业是国瓷材料,于2005年成立,2012年初上市,是以MLCC介质材料起家,之后渐渐打造一个高端材料研发平台。

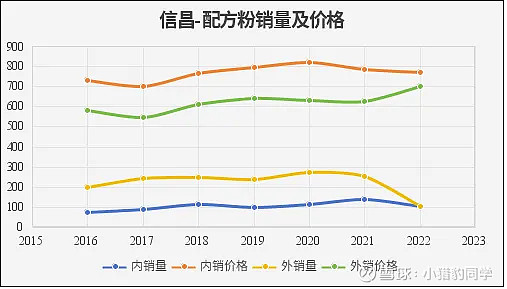

从境内外业务出发,2005~2013年,公司境外业务占比长期高于50%以上,直到2014年之后,公司的境外业务占比才降低至25%上下,而公司开始的业务就是从钛酸钡粉体和配方粉起家的,说明刚开始集中的国外客户应该是韩国三星和台湾国巨等MLCC企业,招股说明书P6说风华为国瓷第一大客户,仅能说明国内采购钛酸钡粉体主要集中在日本,因为那时候国瓷生产的钛酸钡粉体的稳定性不及日企。

从产品结构出发,2008-2013年,公司主要出售MLCC粉体及配方粉,基本上100%;2014年,产品结构调整,国瓷新推出建筑陶瓷产品(通过投资康立泰实现),营收占比36%,当然至今房地产危机导致建筑陶瓷业务急剧萎缩;2015-2016年,新推出陶瓷墨水产品(将近50%以上)和少量结构陶瓷产品(通过投资国瓷鑫美宇实现);2017年,产品结构继续调整,结构陶瓷产品系列大幅增长,占比23.2%;2018-2021,产品系列重新定位,电子材料板块占比35%,催化材料板块占比14%(收购王子制陶),生物医疗占比23%(收购爱尔创,有高领投资参与),其他材料占比27%,随着后续新产品线的大发展,其他材料这一块也会慢慢细分;2022~2023年,产品结构继续调整,新推出新能源材料板块及精密陶瓷板块,其他材料板块收入占比达到新高30%,这也是国瓷作为材料平台的优势所在,可以通过不断地收购进行新业务的拓展,打造一个高端材料研发平台。

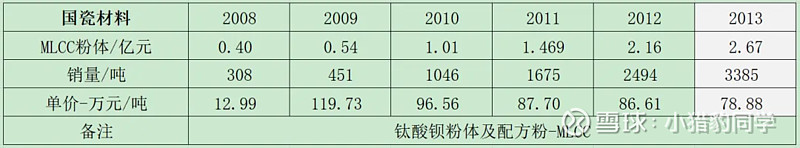

说完了这么多,我们重点谈谈国瓷MLCC介质材料的情况。2008~2013年,国瓷的产品主要是钛酸钡粉体和配方粉,近5年MLCC介质粉营收复合增速为46.2%,销量复合增速为61.5%,吨价复合增速为43.6%,基本上是销量和价格的同步提升阶段。

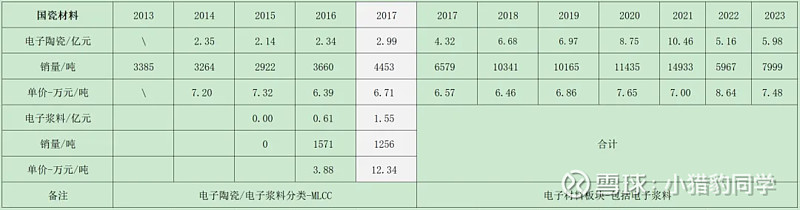

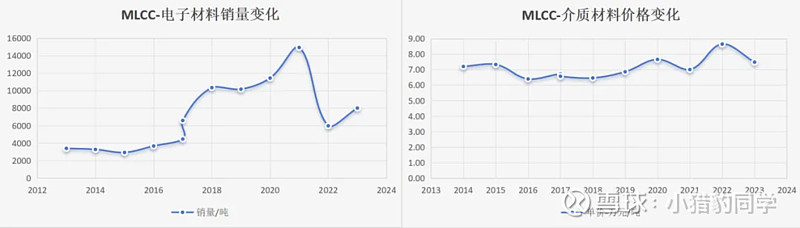

2013~2017年,国瓷将粉体业务打包过电子陶瓷,估计MLCC介质粉仍然为主体,其中新推出的电子浆料在2017年进行了统一打包核计,故我们也看2014~2023年的电子陶瓷业务部分,9年营收复合增速为10.9%,销量复合增速为10.5%,吨价复合增速为0.4%,吨价优势基本上消失,周期性也远比MLCC行业弱很多,那么针对国瓷这样的企业,判定它的销量是基本,销量基本与MLCC行业需求强相关,其中2018年和2021年达到峰值。

4.2 博迁新材

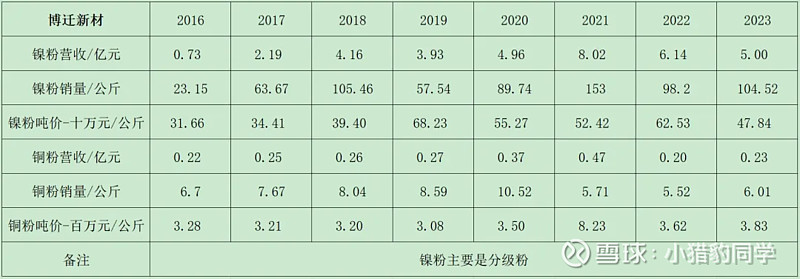

MLCC上游的第二家粉体企业其实是贝思科,由于被厦门钨业收购,披露数据基本上没有,故我们聊聊镍粉供应-博迁新材的经营情况。博迁新材成立于2010年,于2020年底上市,由于有三星这家大客户做背书,故这家企业倒闭的风险基本上没有,但经营波动的风险会很大。根据官网介绍,除了主要供应镍粉外,还提供铜粉以及其他金属粉末,按这样的速度发展,估计会朝着国瓷的组织架构成为一家金属粉研发平台型企业。

我们主要看一下镍粉和铜粉的情况。2016~2023年,近7年博迁镍粉营收复合增速为31.64%,镍粉销量复合增速为24%,镍粉吨价复合增速为6.1%,销量贡献值主要力量,说明MLCC需求在持续扩增,近7年的需求增速远超过钛酸钡粉体,说明钛酸钡粉体的竞争程度远超过镍粉,因为国内就属博迁算是寡头了,对标日本的昭容。

铜价由于销量和价格远低于镍粉,故可忽略。镍粉销量具有很强的周期性,基本上与MLCC行业的周期性保持同步,2018年和2021年,MLCC需求暴涨,镍粉销量也随之暴涨,镍粉价格周期性明显偏弱,并且滞后销量周期有1年时间,分别是2019年和2022年达到峰值,为何滞后?应该是产能跟上之后,MLCC需求的镍粉扩增导致镍粉产能未跟上而导致涨价。公司的镍粉营收占比83.3%,外销营收占比为63%,博迁的发展基本上与三星及国内MLCC的产能直接相关。

4.3 洁美科技

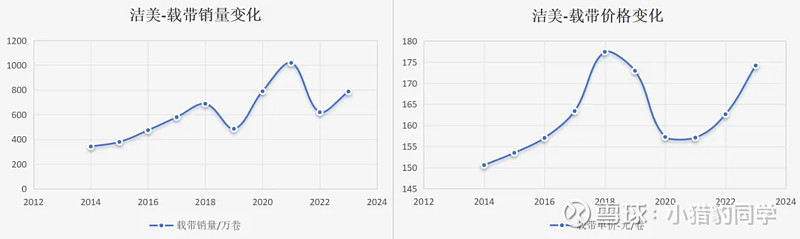

MLCC上游第三家材料厂商-洁美科技,成立于2001年,于2017年上市,MLCC产业链相关的主要是流延膜带及产品载带,其中载带为公司的主要产品,占比达到73%。

2014~2023年,近9年洁美载带(主要包括纸质载带+胶带和塑料载带)收入复合增速为11.5%,销量复合增速为9.7%,单价复合增速为1.6%,这增速确实有点儿低了,销量与MLCC企业保持同步,2018年和2021年达到峰值,价格优势不明显,但周期性甚至比MLCC企业波动性更大,这是否意味着洁美的盈利能力比MLCC企业更差呢?请继续看下文。

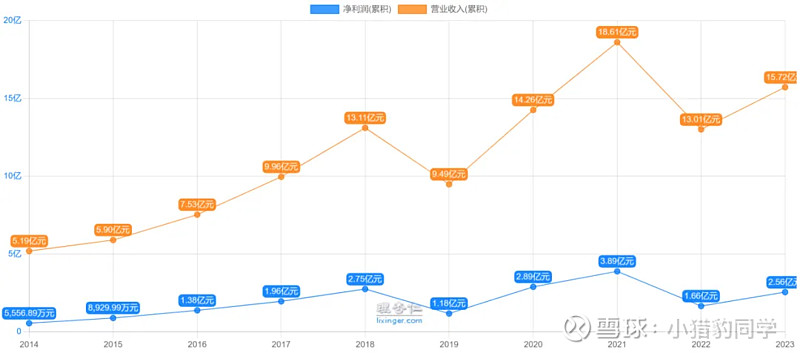

故我们看下洁美整体发展情况,2014年,洁美营收5.2亿,净利润0.56亿,2023年,洁美营收15.72亿,净利润2.56亿,近9年营收复合增速为13.1%,净利润复合增速为18.4%,整体收入增速稍微好于载带这部分,说明洁美在发展过程中有推出新产品来带动整体收入的增长,并且净利润远高于营收复合增速,说明洁美新推出的产品的盈利能力远高于旧产品,虽然MLCC业务增速低于MLCC企业营收增速,但盈利能力以及稳定性皆却强于MLCC行业。

我们接着看洁美新的离型膜部分的情况,2017~2023年,近6年离型膜收入复合增速为46.8%,印证了新推出的业务远超旧产品线的发展趋势。

4.8 小结

通过上述梳理,基本上聊完了MLCC上游产业链中材料及设备厂商,排除掉设备厂商及化工材料厂商,重点关注功能材料及金属材料厂商-国瓷和博迁,还有一家依赖载带发家的洁美,可进行深入研究。

5.5 小结

简单聊了下MLCC企业更上游的矿产企业,得到了几点新的认知:

1)在矿产-MLCC企业的这条产业链的中游企业-即介质粉研发企业,反而是最弱势的,因为它们需要时刻面临上游矿产价格的成本压力,还需要面临MLCC企业研发介质粉及BT粉体而导致市场份额的下滑压力,因此,它们需要不断地扩充产品线来维持自己的竞争力,这种不断进入其他不相干领域的冲动容易出现风险,这也是国瓷的市值能够从500多亿跌到100多亿的原因;

2)矿企,这种类型的企业其实都是金主爸爸,虽然是周期性企业,有收成好的年份,也有收成坏的年份,但是投资是有迹可循的,通过不断地挖掘行业下游的需求,以及企业本身的实力,可以作为一个评估这种类型企业的引子;

3)MLCC行业所需的镍粉,其实比瓷粉发展晚一些,垄断地位40%的日本昭容1964年成立,至今有60年的历史,而博迁新材才2010年成立,至今才14年时间,国内相关厂家不多,外加MLCC扩产,虽然作为中游的企业护城河很浅,但是作为庞大的中国市场,这种空间性也可让博迁吃到一波很长的红利期。

六、MLCC产业链总结

MLCC产业链的分析架构主要是从被动元器件-电容卡脖子现状起步,然后针对MLCC产品到MLCC材料设备乃至矿产进行了一个简单的架构式分析,主要是用来筛选行业的投资价值以及值得重点跟踪的企业,以下表格所示: