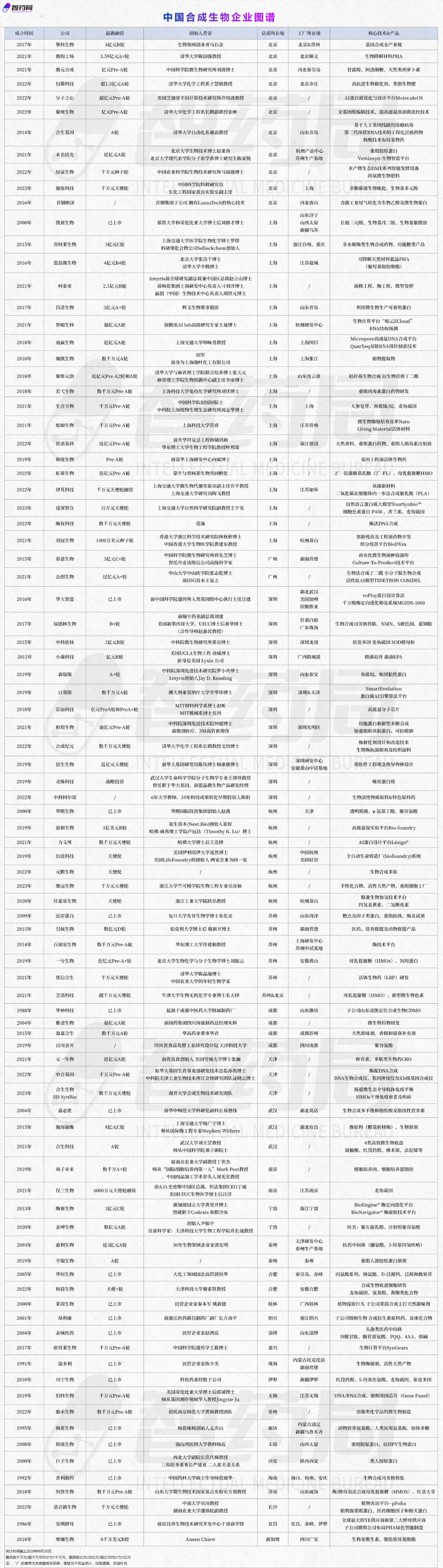

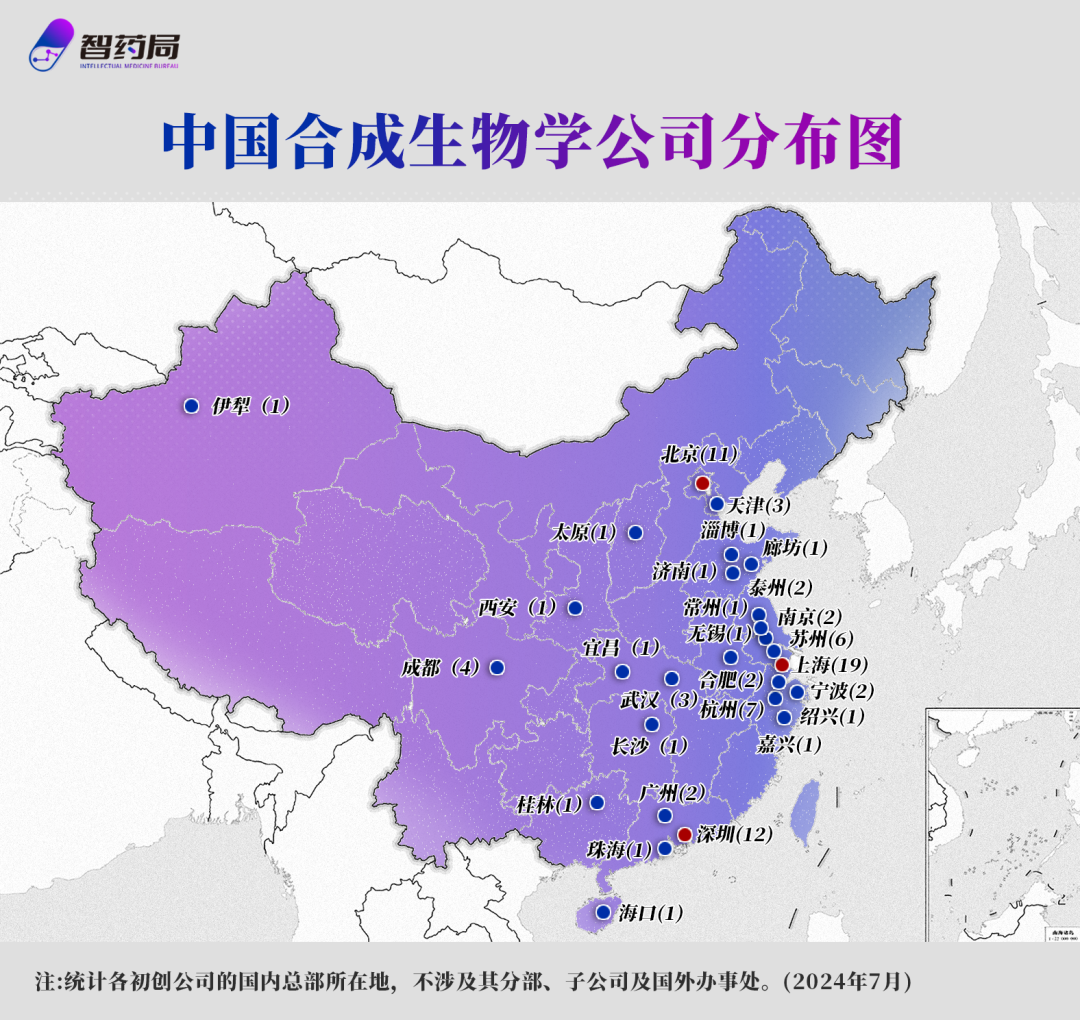

中国合成生物公司已达90家,涵盖多种类型,该产业发展呈现多方面特点,如地域分布、融资情况、创业转型等

🎯北京、上海、深圳等超一线城市及长三角经济圈的合成生物企业众多,且各具特色。如北京、上海、深圳凭借高校与研究院优势占据半壁江山,长三角城市群有众多企业,包括上市企业

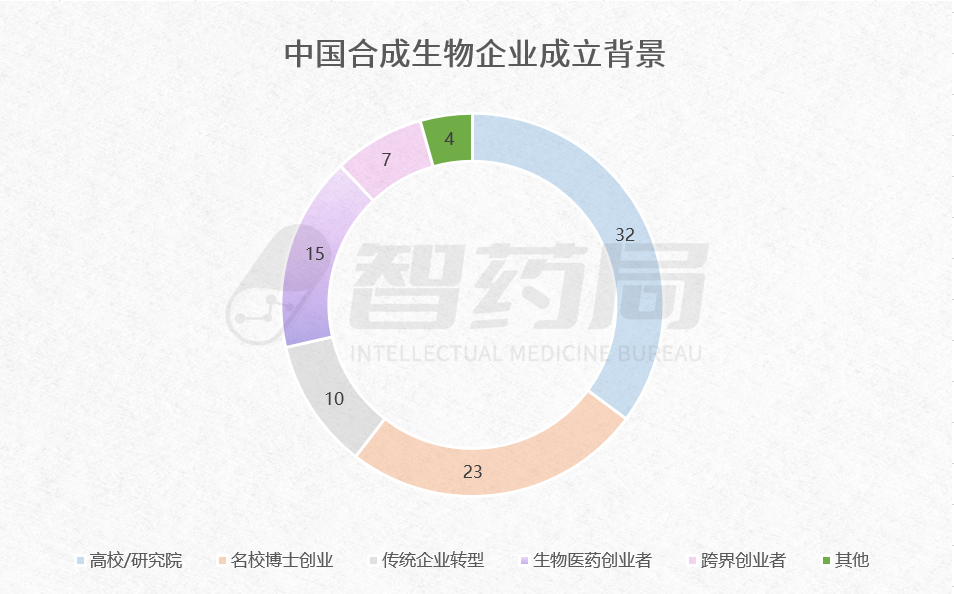

🎓中国合成生物企业根据创始人背景主要分为6类,其中具有高校/研究院背景的企业多达32家,清华大学与中国科学院的贡献突出

💰中国合成生物企业融资情况两极分化明显,上市转型企业与初创企业对比强烈,融资金额普遍在千万元左右

⏳合成生物学存在创业与转型两个高峰期,创业热潮在2020 - 2021年,2023年初创企业减少,而2024年转型高峰爆发

🌟合成生物的商业化路径多样,发展围绕酶、蛋白质、基因等关键词展开,各有多家企业在相关领域布局

据智药局不完全统计,中国合成生物公司已经达到90家。它们包含了技术平台供应商、提供生物合成服务的CXO以及正在谋求转型的化工&医药企业。

这条赛道上有国资背景的38年老将,也有成立于2023年的新兴玩家,活跃资本与科学成果在这里碰撞、交织、融合。这份由中国企业创造的绘卷上,我们能看到蛋白、酶、微生物、多肽药物、AI平台等成果,也窥见了合成生物产业背后无尽的想象空间。

群雄逐鹿 隐形冠军林立

在合成生物企业分布图中,北京、上海与深圳三座超一线城市,凭借着高校与研究院的绝对优势占据着半壁江山。

紧随其后的是长三角经济圈,以杭州、苏州为表达的城市群拥有足足22家合成生物企业,其中不乏华熙生物、近岸蛋白、昂利康这样的上市企业。

值得注意的还有,背靠着中科院天津工业技术所的天津、以医药中间体合成为特色的成都以及传统化工强省武汉。

与AI等前沿产业集中于东部沿海不同,合成生物在中西部拥有一批资源雄厚的老牌上市企业,他们多数已经是某一细分品类的隐形冠军。

例如总部位于伊犁的川宁生物在抗生素中间体赛道全球领先、总部位于湖北宜昌的安琪酵母是全球最大的YE供应商。

他们对于将合成生物打造成为“第二增长曲线”的决心,又会为合成生物产业发展迎来怎样的变化?

高校/研究院仍是第一主力

根据创始人/团队的不同背景,中国合成生物企业主要分为6类:

高校/研究所成果转化、海归/名校博士毕业后创业、传统企业转型升级或资深药企专家、民营企业家、投资人创业。

统计中具有高校/研究院背景的企业多达32家,这还不包括高校教授担任联合创始人或者首席科学家的情况。

其中清华大学(8家)与中国科学院(7家)两大机构最为突出,化学工程系和微生物研究所正不断为中国合成生物产业发展贡献着智慧与力量。

名校博士创业群体中,麻省理工最具影响力,在高通量实验工具与AI+蛋白质领域为生物制造构筑了坚实的上游基础。

除此之外,多肽药物、传统仿制药、医药中间体以及医药CXO等生物医药背景的创始人同样是中国合成生物版图中不容忽视的一股力量。

两极分化明显 中小额融资聚集

上市转型企业的存在,让中国合成生物企业的融资情况呈现出两极分化之势。

与17家上市公司对比强烈的,是引航生物1家D轮企业以及寥寥四家C轮企业(成立时间均早于2015年),更多的合成生物初创仍停留在种子轮与A轮。

并且相较于互联网、新能源等热门赛道,合成生物企业的融资金额普遍在千万元左右,破亿元仅32家,尚未有一家企业单轮融资突破10亿元。可见资本对于合成生物产业仍持保守态度,当真正有一家合成生物初创企业能跑通商业模式并顺利上市后,仍有二次爆发的机会与空间。

创业热潮渐息 转型高峰已至

从创立时间来看,合成生物学存在着创业与转型两个高峰期,其中创业高峰期在2020-2021年,共有31家公司在这两年创立。但这股热潮随着经济大环境的紧缩迅速消退了下来,2023年里仅有4家合成生物初创诞生,资本对于合成生物产业商业模式的审视也更加严格。

但与初创企业的低谷相悖,转型高峰期在2024年里彻底爆发。

已经有超过36家成立于2018年之前的公司设立了子公司与专职部门,或是直接投入到合成生物的洪流中来。

五大关键词 合成生物的无限可能

在具体的商业化路径上,合成生物展现出强大的包容性与可能性。90家企业分别布局在蛋白质合成、新型材料、医美美妆、食品日化、高附加值中间体以及创新医药等多个方向。但无论最终以何种产品的形式呈现,合成生物发展始终围绕着酶、蛋白质、基因等几大关键词展开。蛋白质:19家企业正在设计、合成、生产蛋白质,其中又以医美方向的胶原蛋白与食品方向的糖蛋白占据主流。酶:12家企业专注于酶工程,为上下游各级保证了菌株、催化剂与酶原料的供应。基因:6家基因合成企业,在基因合成、基因编辑,甚至基因药物等方向有所布局。新材料:4家合成生物企业正在创造全新的生物材料,包括降解材料PHA、活体皮革材料以及负碳新材料,为绿色低碳目标提出新方法。AI:在新质生产力方面,4家企业使用了人工智能工具,其中三家均专注于AI蛋白质设计,一家使用AI辅助活性肽建模。写在最后

中国的合成生物市场,无疑正处于这么一个爆发的转折点上。

仍在迷茫中挣扎的海外前驱者,也时刻提醒着中国合成生物企业,只有创造出一条属于自己的道路,合成生物学才能真正地从学术走向市场。这份图谱上的企业,不只是中国合成生物中流砥柱,更是人类实现合成万物远大理想的载体。我们将持续关注中国合成生物市场的技术风向与资本温度,并一同等待“生物制造革命”的到来。