index_new5.html

../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_guoji1.html

![]()

该论文发表于Nature Human Behaviour,提出了一种新的动态网络框架,通过分析人类移动数据来量化城市不平等。该框架从社会互动、场所访问和自发适应性三个维度追踪城市不平等现象。研究发现,即使在混合社区,人们也可能因工作和消费习惯形成“移动茧房”,导致社交隔离。同时,数据揭示了“近而不达”的空间幻觉,即贫困社区的可达资源质量可能较低。疫情期间,高收入社区更能减少出行,体现了更好的自发适应能力。该研究强调了数据驱动方法在解决城市问题中的潜力,并为城市规划者提供了新的视角,以关注可能对不同群体产生深远影响的细节。

🤝**社会互动(Social Mixing)**:通过分析人们在城市中与不同背景人群的互动频率,揭示了社会协作方面的不平等。研究发现,高收入者可能在更多元的场所(如咖啡馆)与不同职业者相遇,而低收入者则更多局限于同质化的社交圈子。

📍**场所访问(Place Access)**:该研究关注居民获取城市场所和设施提供的各种便利服务的机会。例如,纽约的少数族裔社区虽然拥有更多的公园,但实际访问量却低于白人社区,揭示了“近而不达”的隐性问题,表明地理上的接近并不等同于实际的可达性。

🛡️**自发适应性(Spontaneous Adaptability)**:通过观察人们在面对突发事件(如疫情)时调整出行行为的能力,评估了城市居民的适应性。数据显示,在2020年纽约疫情期间,高收入社区的人均出行减少幅度更大,表明他们拥有更好的资源和经济条件来减少病毒暴露风险。

城市生活的经历是通过移动行为、动态关系和资源所塑造的,不仅体现为对机会和资源的获取,还伴随着不平等和隔离。近年来,细粒度的移动行为和各种背景属性(从场所类型到人口构成)的易获取性,为研究人员提供了更深入理解大规模经历不平等的机会,并引发了许多新的问题。在这里,我们回顾了移动行为的最新应用,并提出了一种分析框架,将移动行为表示为人和地点之间的动态网络。随着这个网络随时间的重构,分析人员可以从三个关键维度追踪经历的不平等:与特定人口背景群体的社会互动、对不同类型设施的访问以及对突发事件(如疫情、冲突或灾难)的自发适应。该框架追踪了城市不平等的动态和实际体验,补充了先前关于家庭和工作中静态不平等经历的研究。

研究领域:人类移动数据,城市不平等,动态网络,社会混合,场所访问,自发适应性论文题目:Using human mobility data to quantify experienced urban inequalities论文地址:https://www.nature.com/articles/s41562-024-02079-0期刊名称:Nature Human Behaviour

全球55%的人口生活在城市,但城市繁荣的背后,机会与资源的分配从未真正公平。从种族隔离的社区到疫情中暴露的医疗资源差距,不平等深嵌于每个人的生活轨迹中。近日,Nature Human Behaviour发表了前瞻性论文,通过分析人类移动数据,首次提出用动态网络(temporal bipartite network)框架,动态追踪城市不平等的三个维度:你能遇见什么人?能去到哪些地方?在危机中如何自处?

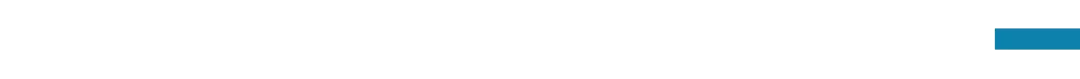

从网络科学视角提出了一个数据驱动的通用分析框架,即动态网络(temporal bipartite network)框架。研究团队城市移动行为数据建模为一个动态复杂的“人-地点”网络,其中节点是人和场所,动态连接的边表示人类移动行为的时空分布情况。该网络模型可以用一阶邻居、二阶邻居和动态变化分别刻画以下指标,从而将城市不平等性分析的三个重要概念维度抽象整合到统一的网络分析框架中:1. 社会交互(social mixing):与不同城市人群实现高效社会协作。例如,高收入者可能在咖啡馆遇见不同职业者,而低收入者更多局限于同质化社交圈。2. 场所访问(place access):获取城市场所、设施提供的各种便利服务。研究发现,纽约少数族裔社区虽有更多公园,实际访问量却比白人社区低40%,暴露“近而不达”的隐性问题。3. 自发适应性(spontaneous adaptability):适应外部冲击事件的动态调整能力,如极端天气事件和公共卫生危机。数据显示,2020年纽约高收入社区人均出行减少60%,而低收入社区仅降20%,低收入人群并不是不想避险,而是无法远程工作。图 1. (a)城市交通数据示例,展示了具有不同人口背景(以颜色表示)的市民在不同时段访问城市各处的情况。(b) “社会融合”体现了人际交往机会的不平等。在 t1 时刻提取的共处网络中,市民 C 只能遇到具有相同人口背景(橙色)的人,而市民 F 则能遇到具有三种不同人口背景(橙色、蓝色和绿色)的人。因此,市民 C 与不同人群互动的机会更多。(c)“场所可达性”反映了市民通过日常出行能够利用的城市场所功能(例如银行、公园、餐馆),这衡量了利用城市资源的机会差距。在 t1 时刻的场所访问网络中,市民 A 能够访问的城市设施和便利设施(例如银行)比市民 B 多。(d)“自发适应性”体现了市民在面对外部冲击时调整其出行行为的能力。例如,如果我们比较 t1 和 t2 时刻的出行行为,在 t2 时间,公民 A 比 F 更能展现出“自发适应性”,因为 A 在疫情期间能够更显著地减少出行。

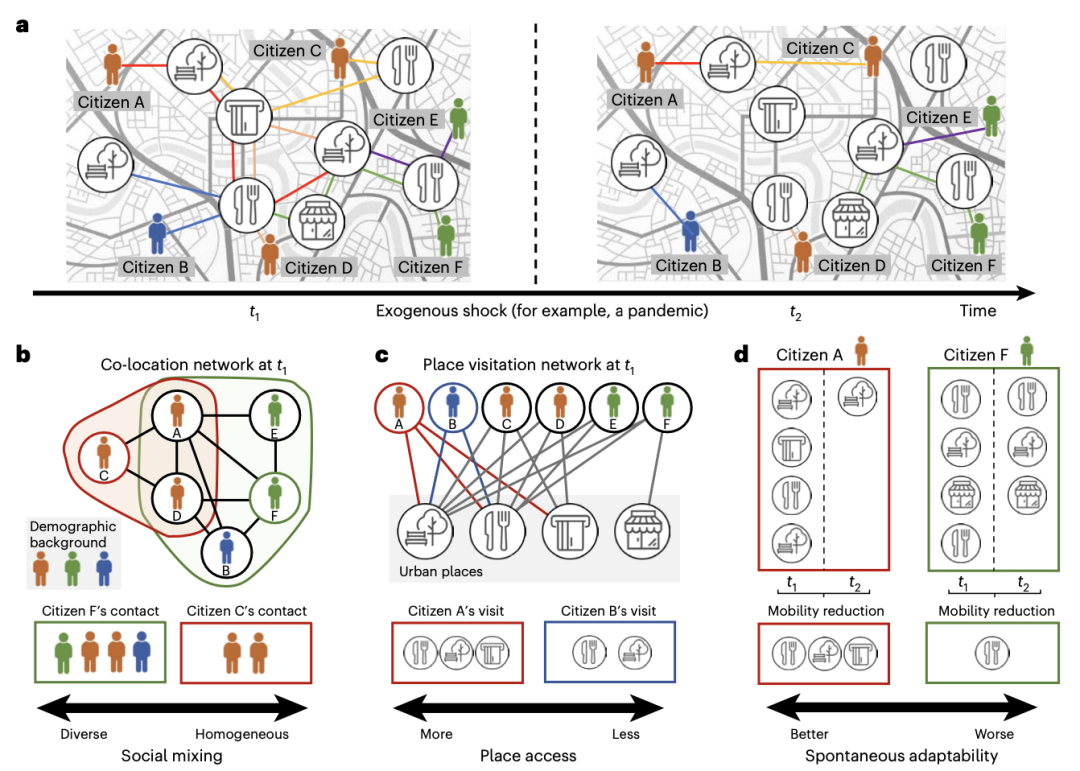

传统研究依赖人口普查和问卷调查,但其实容易存在两大盲区:从静态视角来看,住宅区的种族构成不能反映真实社交圈,通过人们的手机定位发现,即使住在不同人群混合社区,人们常因工作场所、消费习惯形成“移动茧房”。容易存在空间幻觉,即地图上的不同设施距离不等于实际的可达性,研究用GPS数据还原真实轨迹后发现,贫困社区步行15分钟可达的银行中,70%是高利率的“发薪日贷款机构”(payday lenders),而非传统银行。图 2. 利用从纽约市收集的经验移动行为来展示收入不平等现象。(a)不同地点呈现出不同的收入隔离体验模式。具体而言,提供食品杂货、服务、宗教和自然体验的社区场所,其访客收入群体的多样性较低。另一方面,诸如咖啡馆、博物馆或娱乐场所等地方则更具多样性。(b)多数西班牙裔社区在 15 分钟内通过公共交通可到达的公园数量最多(红色条形)。然而,实证移动数据表明,多数白人社区的公园访问量明显高于多数黑人和西班牙裔社区(蓝色条形),这揭示了利用实证移动轨迹的重要性。(c)在 2019 年新冠疫情之前,富裕社区(收入最高的十分位数)的人均移动频率高于贫困社区(收入最低的十分位数)。但在 2020 年新冠疫情期间,这种模式发生了逆转,因为富裕社区的移动频率下降幅度更大,到 2021 年逐渐恢复到疫情前的常态。这表明富裕社区在减少移动和降低病毒暴露风险方面具有更好的自发适应能力,这得益于其巨大的经济机会和丰富的资源。

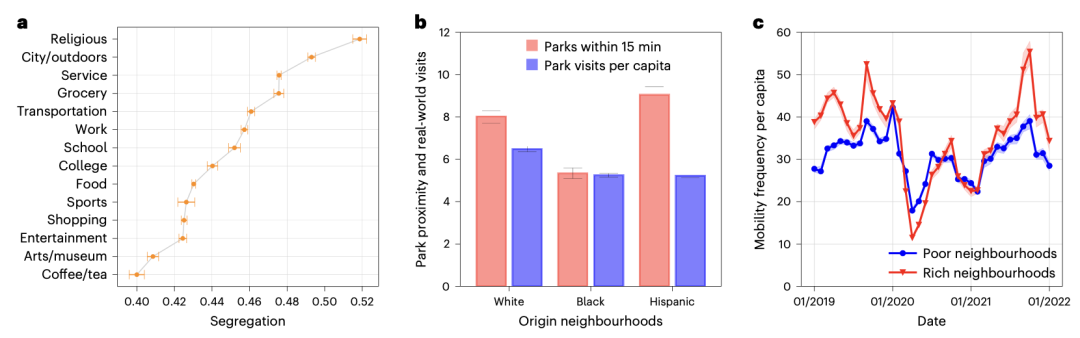

首先,研究者提出了疫情中的疫苗分配的新建议,结合移动数据与SEIR传染病模型,发现优先为低收入社区接种,不仅能降低整体感染率,还可以减少死亡率的差距。在气候灾难应对场景下,分析休斯顿飓风期间的移动模式发现,灾害中人群移动行为呈现“无标度扩散”,传统疏散路线失效,需动态调整救援资源投放。在日常交通场景下,缩短通勤虽能减排,却可能加剧社交隔离。此外,波士顿案例显示,混合功能区规划可使不同收入群体相遇概率提升3倍。图 3. 以下是一些展示我们所提出的促进可持续城市发展的框架的实际应用案例。(a)设计疫情政策:将流行病模型与出行数据以及社会人口特征相结合,能够准确识别病毒传播中的高风险社区,这些社区不仅面临更高的死亡风险,还可能引发更多的二次感染。SVI 是美国疾病控制与预防中心(CDC)的社会脆弱性指数,它利用人口统计变量来识别脆弱社区。(b)适应极端天气:社区与地点之间的临时二分网络捕捉到了 2021 年热带风暴伊梅尔达期间休斯顿大都会区的出行行为变化。通过莫兰指数测量的空间相关性在风暴期间急剧下降,表明附近社区之间的出行模式向更随机化转变。(c)推动“15 分钟城市”生活方式:阴影区域显示了去除超过 15 分钟行程后通过共处位置相遇而相互连接的社区。利用来自美国城市 4000 万部移动设备的 GPS 数据,我们发现这种生活方式可能会加剧社会经济隔离。

该成果展示了数据驱动方法在解决城市复杂系统问题中的重要潜力,所建模型能够进一步释放城市数据潜能,助力数据驱动的城市可持续发展。其价值不仅体现在学术领域,它通过分析数亿人的移动数据,揭示了城市中的“潜在差距”,希望城市规划者注意到一些微小的细节可能对不同群体产生深远影响。例如,地铁站附近的便利店可能集中销售价格低廉的加工食品,成为某些群体的健康风险来源;写字楼旁的共享单车在无形中可能也在筛选使用者;而暴雨中停运的公交线路则可能影响到那些依赖公共交通的群体的出行。未来,团队计划将卫星影像和AI街景整合进模型,进一步探索环境对社会公平的影响。彭晨 | 编译

随着工业化和现代化的发展,世界范围内的城市化率不断提高,越来越多的人口聚集在城市,使得交通拥堵、环境污染、资源短缺等城市问题日益严峻。我们迫切需要对城市的基本运行规律有科学的认知。近十几年来,智能手机、物联网、卫星遥感可以帮助获取高精度的城市数据;机器学习、人工智能的发展,为处理大规模多源异构数据提供了技术手段。此外,复杂科学从演生视角,在不同时空尺度上研究城市现象的基础规律,丰富了城市科学的理论框架;基于复杂系统的模拟方法也在实践中有广阔的应用前景。在这个大背景下,集智俱乐部“城市科学”读书会由北京大学助理教授董磊联合明尼苏达大学助理教授朱递、中南大学地球科学与信息物理学院教授李海峰、北京航空航天大学计算机学院博士寄家豪共同发起,分享、讨论和梳理“城市作为复杂系统”的理论、研究方法及应用,希望促进相关领域学者的交流,推动交叉学科间的合作,促进城市科学的发展和研究。读书会已完结,现在报名可加入社群并解锁回放视频权限。6. 加入集智,一起复杂!

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除