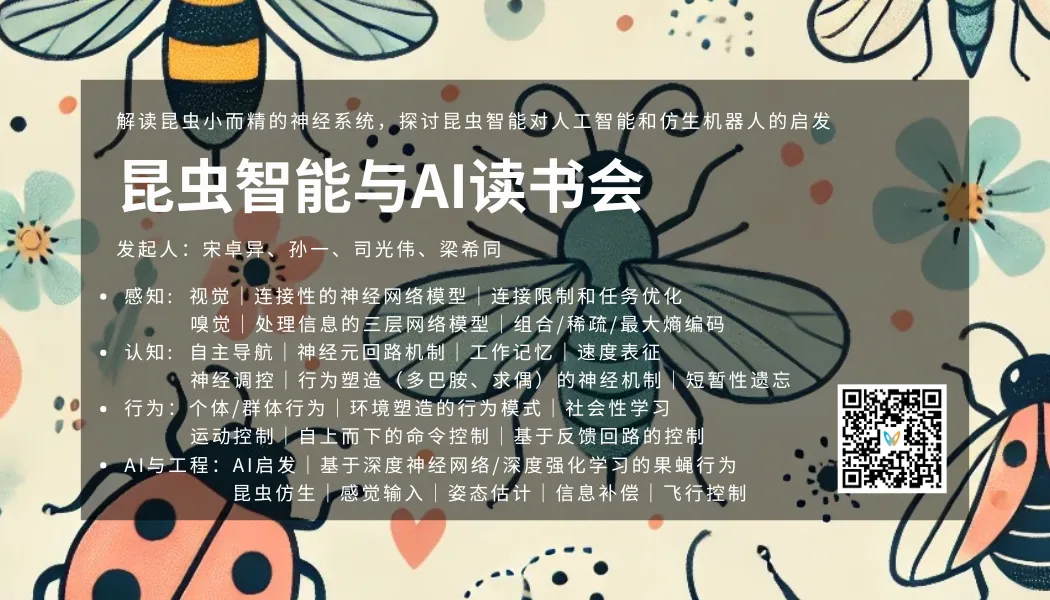

集智俱乐部联合国内外多所知名高校的专家学者发起神经、认知、智能系列读书会第四季——「昆虫智能与AI」读书会。从2024年10月15日开始,预计每周进行一次,预计8-10次,欢迎感兴趣的朋友报名参与,深入梳理相关文献、激发跨学科的学术火花!

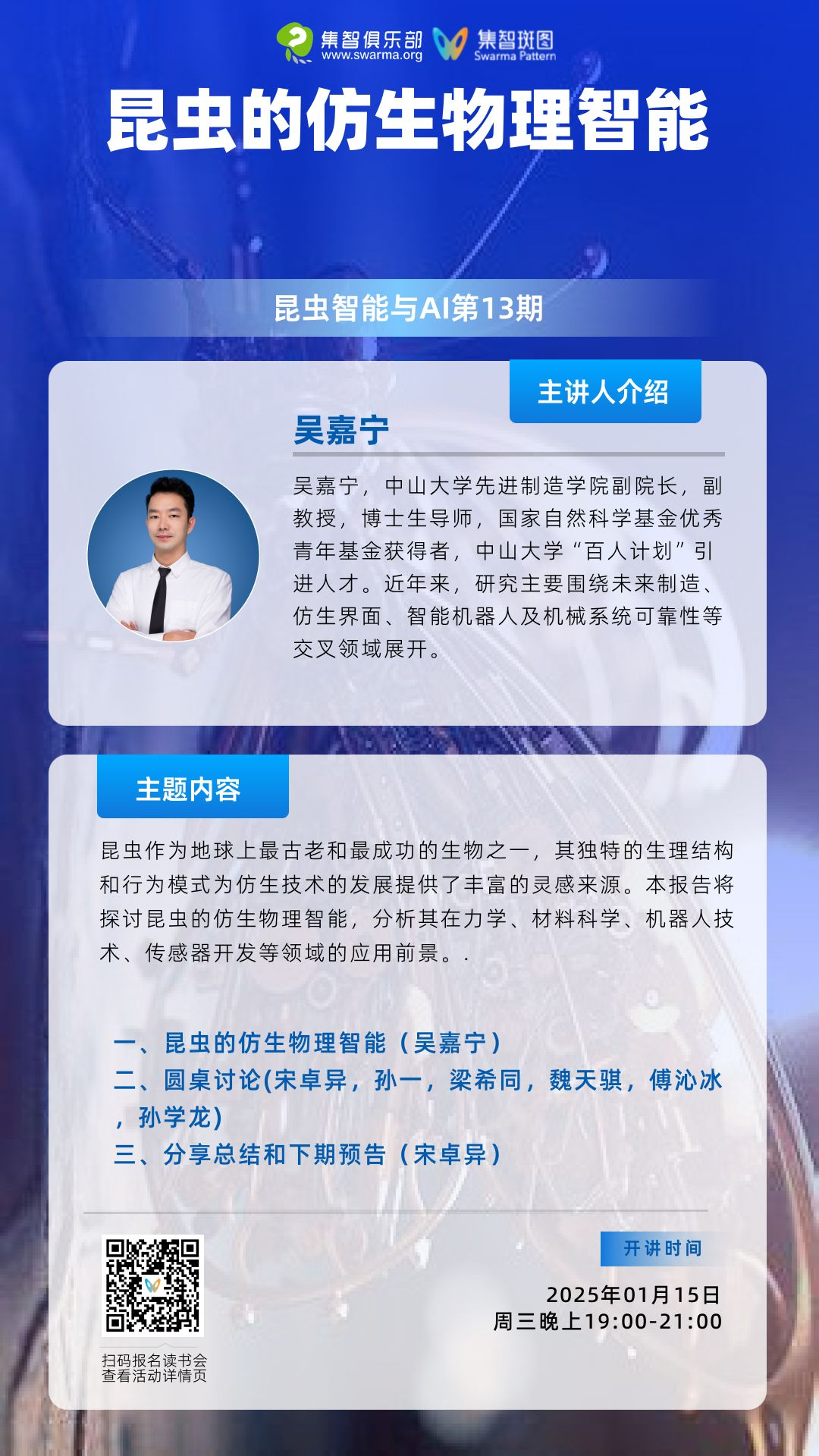

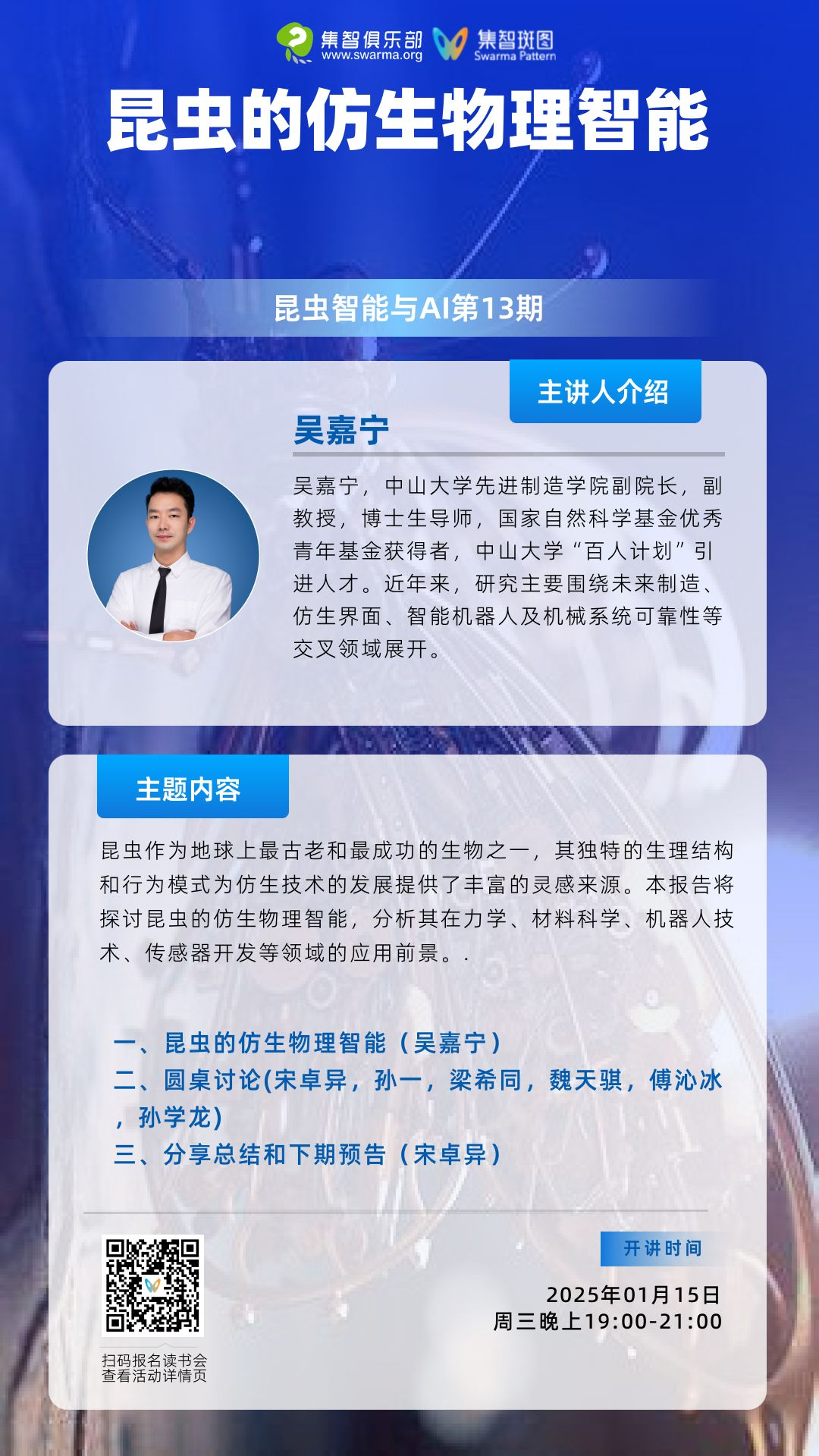

昆虫作为地球上最古老和最成功的生物之一,其独特的生理结构和行为模式为仿生技术的发展提供了丰富的灵感来源。本报告将探讨昆虫的仿生物理智能,分析其在力学、材料科学、机器人技术、传感器开发等领域的应用前景。一、昆虫的仿生物理智能(吴嘉宁)

二、圆桌讨论 (宋卓异,孙一,梁希同,魏天骐,傅沁冰,孙学龙)

吴嘉宁,中山大学先进制造学院副院长,副教授,博士生导师,国家自然科学基金优秀青年基金获得者,中山大学“百人计划”引进人才。近年来在Nature Nanotechnology, PNAS, NSR, AM, AFM, iScience等期刊发表通讯/一作论文70余篇(封面论文7篇),授权专利15项。研究成果被新华社,中科院,科学网,New York Times, Discover网站,Science主页,New Scientist及Physics.org报道,关于象鼻的仿生研究受邀加拿大Discovery频道制作主题纪录片。2021年受邀参加《CC讲坛》及《格致论道讲坛》,相关视频受《人民日报》,学习强国等媒体平台转载报道。研究方向:近年来,研究主要围绕生物物理智能与仿生智能机器人展开,包括动物行为智能和仿生界面/机器人,关键机械部件的性能退化机制及动态可靠性评估等。宋卓异,复旦大学类脑智能科学与技术研究院青年研究员。具有在控制科学和神经科学领域交叉学科的研究背景,长期致力于构建多尺度及大型计算机仿真模型研究神经编码问题,即神经系统将环境信息编码为神经信息,以便在大脑中产生智能。相关成果发表于Current Biology,eLife, Journal of Neuroscience等期刊。研究方向:计算神经科学、神经系统建模、神经编码、仿生视觉、类脑智能,研究兴趣主要集中在多尺度类脑模型的构建与自适应神经编码研究,如视网膜仿真模型和昆虫复眼仿真模型在仿生视觉系统中的应用。孙一,西湖大学研究员,博士生导师,组建系统神经科学与神经工程实验室。目前致力于社会交互中个体间感知识别与行为决策等认知过程的研究,特别是其神经网络计算原理的研究。结合功能成像与光遗传、定量行为、电生理、连接组学、理论建模等方法回答这些问题。同时将发展应用新的技术从而更好地测量和控制神经活动和环境变量。研究方向:实验室以社会认知的神经网络计算原理为研究对象,以神经环路与行为为研究主线,以先进技术特别是功能成像技术为研究特点。目前以果蝇为主要实验模型。梁希同,北京大学生命科学学院、北大-清华生命科学联合中心、北大麦戈文脑科学研究所研究员、博士生导师。长期关注动物行为多样性的神经和演化机制,特别是发掘无脊椎动物中所蕴藏的丰富而独特的神经算法资源 ,相关成果发表在Nature、Science、Neuron、PNAS、Current Biology等期刊。研究方向:主要研究头足类(包括乌贼和章鱼)的行为、智能与仿生,通过开发基于机器学习的行为定量分析技术和大规模神经活动成像技术,研究变色伪装和触手运动的神经与演化机制, 为类脑计算、图像生成、与仿生软体机器人提供独特的神经算法借鉴与运动控制理论。傅沁冰,广州大学数学与信息科学学院副教授,广州大学机器生命与智能研究中心副主任,硕士生导师。本科毕业于电子科技大学,硕士博士毕业于英国林肯大学。主持国家自然科学基金面上项目,发表学术论文60余篇,包括IEEE Transactions、Neural Networks等知名期刊论文、IROS、ICRA等顶会论文。研究方向:生物启发式系统、运动感知、神经网络、机器智能魏天骐,中山大学人工智能学院副教授,硕士生导师。2013年6月毕业于北京理工大学机电学院,获得学士学位,2019年7月毕业于英国爱丁堡大学信息学院,获博士学位。2021年10月入选中山大学“百人计划”青年学术骨干,并于2022年2月加入人工智能学院,担任副教授,硕士生导师。研究方向:类脑机器人,涉及计算神经学,类脑计算,机器人学习,强化学习,复杂系统,软体机器人,机器人系统设计,高斯过程等。孙学龙,广州大学数学与信息科学学院,机器生命与智能研究中心特聘副教授。研究方向:主要在昆虫导航、类脑智能、群体智能,神经网络、生物机器人学领域从事生物学、数学、计算机科学与机器人学的交叉研究,聚焦于运用数学和计算机学为工具,机器人为实现手段,探索昆虫导航等认知行为的内在神经结构和功能机理,拓展人工智能的发展途径。扫码参与昆虫智能与AI读书会,加入群聊,获取系列读书会回看权限,成为昆虫智能与AI社区的种子用户,与社区的一线科研工作者与企业实践者沟通交流,共同推动昆虫智能与AI社区的发展。1. Wei, J., Rico-Guevara, A., Nicolson, SW, Brau, F., Damman, P., Gorb, SN, Wu, Z., & Wu, J. (2023)。Honey bees switch mechanisms to drink deep nectar efficiently,PNAS2. Wang, S., Xie, Z., Yuan, F., Li, L., Liu, Y., Wang, T., & Wen, L. (2022). Bio-inspired physical intelligence for soft robotics. https://doi.org/10.1360/TB-2021-1217

3. Zhang, W., Jiang, W., Zhang, C., Qin, X., Zheng, H., Xu, W., Cui, M., Wang, B., Wu, J., & Wang, Z. (2023). Honeybee comb-inspired stiffness gradient-amplified catapult for solid particle repellency. Nature Nanotechnology. https://doi.org/10.1038/s41565-023-01524-x

对简单模式动物的系统研究可以帮助我们看清树丛中的路线,定义和发现关键问题,是脑科学与类脑研究十分必要一环。昆虫智能的研究在国内尚属小众,为了促进来自神经科学、系统科学、物理学、数学以及计算机科学等不同领域,对昆虫智能、仿生机器人、类脑智能与计算、人工智能感兴趣的学术工作者的交流与合作,集智俱乐部联合复旦大学宋卓异、西湖大学孙一、中科院生物物理研究所司光伟和北京大学的梁希同老师,发起了神经、认知、智能系列读书会第四季——「昆虫智能与AI」读书会。详情请见:昆虫智能如何启发人工智能与仿生机器人?昆虫智能与AI读书会启动

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除